التاريخ والحضارة

التاريخ والحضارة

اقوام وادي الرافدين

اقوام وادي الرافدين

العصور الحجرية

العصور الحجرية

الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

العهود الاجنبية القديمة في العراق

العهود الاجنبية القديمة في العراق

احوال العرب قبل الاسلام

احوال العرب قبل الاسلام

مدن عربية قديمة

مدن عربية قديمة

التاريخ الاسلامي

التاريخ الاسلامي

السيرة النبوية

السيرة النبوية

الخلفاء الاربعة

الخلفاء الاربعة

علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الدولة الاموية

الدولة الاموية

الدولة الاموية في الشام

الدولة الاموية في الشام

الدولة الاموية في الاندلس

الدولة الاموية في الاندلس

الدولة العباسية

الدولة العباسية

خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

خلفاء بني العباس المرحلة الثانية

خلفاء بني العباس المرحلة الثانية

عصر سيطرة العسكريين الترك

عصر سيطرة العسكريين الترك

عصر السيطرة البويهية العسكرية

عصر السيطرة البويهية العسكرية

عصر سيطرة السلاجقة

عصر سيطرة السلاجقة

التاريخ الحديث والمعاصر

التاريخ الحديث والمعاصر

التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ الحضارة الأوربية

تاريخ الحضارة الأوربية|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2024-02-06

التاريخ: 2024-04-18

التاريخ: 2024-05-23

التاريخ: 2025-04-06

|

ليس لدينا وثائق تدل دلالة صريحة على تحديد بداية المدة التي سيطر فيها «آشور بنيبال» على زمام الأمور في شمالي مصر، ولا على المدة التي ظل فيها سلطان «تانو تأمون» سائدًا في جنوبي مصر. ويظهر أن بداية حكم «بسمتيك» في مصر كانت مفعمة بالمصاعب والعقبات؛ ولذلك فإنه من الجائز أن الأخبار التي تتحدث عنه بأنه قد نفي على يد مناهضيه، وأنه قد حوصر في مستنقعات ساحل «البحر الأبيض» ترتكز على شيء من الحقيقة. وذلك أن «باكرورو» الذي جعل كل مقاطعات الجزء الغربي من الدلتا تحت نفوذه — وقد كان معروفًا بتذبذبه باستمرار بين كل من ملك «آشور» وملك «كوش»، مما مكنه من المحافظة على قوته وعلى حياته، لم يتنَحَّ من تلقاء نفسه عن أمله في أن يضع على رأسه تاج الفراعنة المزدوج.

ولا بد أنه قد بدأ عهد «بسمتيك» أو في عهد سلفه على ما يظن شن الحروب على «آشور»؛ ليخلص البلاد من نيرها. ومن المحتمل أن الحزب الموالي «لآشور» من المقاطعات المصرية هو الذي طرده إلى الساحل. وتدل الأحوال على أنه قد خلص نفسه من هذا المأزق الحرج بمساعدة الجنود المرتزقين من «الأيونيين» — الإغريق — و«الكاريين»، ويقرر بعض المؤرخين أن الواقعة الفاصلة قد وقعت بالقرب من «منف» عند معبد «أزيس» (راجع Polyaenus Start. VII, 3). ويقول آخرون: إنها وقعت في «مومنفس» — كوم الحصن — وكان من نتائجها أن كثيرًا من الأمراء لاقوا حتفهم في حومة الوغى، ومن بقي منهم فر إلى بلاد «لوبيا» ولم يعودوا منها قط. (راجع Diodorus, I, 66) غير أن في ذلك شكًّا كبيرًا.

وتحدث آخرون كذلك عن وقوع حرب على النيل، وذلك عندما شتت أسطول ملك «سايس» شمل أسطول مناهضيه (Strabo, X VII, 1 § I8. P. 67).

ففي ذلك يقول «استرابون»: إنه في وقت «بسمتيك» — الذي عاش في زمن «سياكسارس» Cyaxares الميدي — رسا «الميليزيون» بثلاثين سفينة في فرع النيل «البولبيتي»، ثم نزلوا وتحصنوا بجدار المؤسسة السالفة الذكر، ولكنهم أقلعوا في الوقت المناسب إلى المقاطعة «الساوية»، وهزموا مدينة «أراتوس» في واقعة بحرية وأسسوا «نقراش»، التي لا تبعد كثيرًا عن «شديا» Schedia — وهي كوم جعيف الحالية.

ومن المحتمل أن «بسمتيك» قد تغلب على الأمراء الإقطاعيين في موقعة أو موقعتين، كما حدث ذلك في خلال الفتح «الكوشي»، غير أن أمراء الإقطاع كانوا يأملون في أنهم بعد ذلك سيفيقون من هزيمتهم ويستردون سلطانهم المفقود، ولكن الحوادث أظهرت لهم أنهم كانوا مخدوعين في زعمهم، وذلك أن «بسمتيك» كان قد وجد في الجنود المرتزقة من «الإغريق» خدامًا مخلصين أكثر مما وجده «تفنخت» أو «بوكوريس» في الجنود «اللوبيين»، أو ما وجده «بيعنخي» أو «تانو تأمون» في جنوده الكوشيين، وقد ساعده ذلك على توطيد حكمه على البلاد التي فتحها.

ولا نزاع في أنه منذ حوالي عام 660 ق.م قد سيطر على مصر بحزم وعزم، حتى إن الأجانب و«الآشوريين» أنفسهم أطلقوا عليه عادة ملك مصر. ولا نزاع في أن تداعي الحكم «الآشوري» في مصر يرجع إلى حكام الإقطاع وقيامهم في وجه الغاصب، غير أن الرأي السائد أن «آشور بنيبال» كان لا يترك وسيلة دون أن يسلكها لجعل بلاد وادي النيل تدين له بالطاعة. وقد كان «بسمتيك» يعلم ذلك كما يعلم أن الجيش الآشوري سيعود إلى فتح مصر عند فراغه من الثورات والحروب، التي كانت تنشب أظفارها في جهات ممتلكاته الأخرى. ومن أجل ذلك عقد «بسمتيك» محالفةً مع «جيجيز» ملك «ليديا».

والواقع أن الثورات المختلفة قد قامت في أنحاء الإمبراطورية الآشورية وقتئذ، ولا نزاع في أن قيام مثل هذه الثورات المستمرة لا يمكن أن ينتهي دون أن يحط من نفوذ الإمبراطورية. حقًّا إن الرعايا والحلفاء القدامى قد بقوا موالين بعض الشيء لآشور، ولكن البلاد التي أخضعت حديثًا — هذا بالإضافة إلى الممالك المجاورة المستقلة — قد قبلت دون أي تردد ظهر المجن لآشور، ونزعت عنها نير سيادتها أو نبذت الصداقة التي فرضتها عليها، والتي كانت تئن تحت عبئها. ولا غرابة إذن في أن نرى «بسمتيك» صاحب «سايس» — وهو ابن «نيكاو» أحد الأمراء الذين كانوا من أعظم الأمراء المصريين حظوة في البلاط الآشوري — يطرد الحاميات الآشورية، ويخضع أمراء الإقطاع الوطنيين، ويؤلف مرة أخرى مملكة الفراعنة القديمة من أول «الفنتين» حتى صحراء «سوريا» في الوقت الذي لم يكن في استطاعة «آشور بنيبال» أن يقتصد جنديًّا واحدًا يمنعه من عمله هذا، أو يجعله يعود إلى ولائه لآشور. حقًّا إن تفاصيل (2) العمل الذي قام به «بسمتيك» مجهولة لنا حتى الآن غير أننا نعلم أن نجاحه يرجع إلى الجنود المرتزقة الذين جلبوا من «آسيا الصغرى».

ولما كان المؤرخون الآشوريون لم يتعودوا التمييز بين الأقوام المختلفة القاطنين على شواطئ بحر «إيجة»، فإنهم قد اعتقدوا أن هؤلاء الجنود المرتزقة قد وردهم إلى فرعون «مصر» والملك الوحيد الذي كان يتعامل معه «جيجز» هو «بسمتيك»، ولكن لم يثبت بعد أنها أدت إلى نتيجة، غير أنه من جهة أخرى تدل كل ما لدينا من معلومات عن حكمه على أنه كان ملكًا جريئًا في المشاريع السياسية، ويميل إلى عقد محالفات مع أقصى البلاد. ولا نزاع في أن الرجل الذي سعى لمحالفة «آشور بنيبال» على «السميريين» لم يكن ليتردد في عقد محالفة بينه وبين «بسمتيك» إذا كان يأمل أنه سيجني أي كسب من وراء ذلك. ولا شك في أنه كانت هناك مبادلات تجارية بحرية بين «أيونيا» أو «كاريا» من جهة و«مصر» من جهة أخرى، وكذلك لم تكن لتقع أية حادثة هامة في الدلتا دون أن يصل خبرها إلى «افيسوس» أو «ميليتس».

وبعد أن طرد «بسمتيك» الجنود الآشوريين من الدلتا أصبحت مملكة سايس مستقلة، ومن ثم أخذ بسمتيك في تحقيق المشروع الذي كان يرمي إليه جده «تفنخت» وهو توحيد كل البلاد المصرية. فبعد أن أعلن نفسه سيدًا على الدلتا عمل على إخضاع مصر الوسطى، وفعلًا لم يمضِ طويل زمن حتى أعلن أمير أهناسيا المدينة ولاءه، ولكن كان لا بد من مفاوضات طويلة صعبة مع «منتومحات» حاكم إقليم طيبة وسيدته المتعبدة الإلهية شبنوبت الثانية التي كانت تحكم طيبة باسم ملك كوش الذي لم يكن يفارق عاصمة ملكه «نباتا» أبدًا. وأخيرًا تم «الاتفاق» على أن يحتفظ كل من «منتومحات» وشبنوبت الثانية بألقابهما، ولكن المتعبدة الإلهية قد أجبرت وقتئذ على أن تتبنَّى نيتوكريس ابنة بسمتيك الأول (راجع Kees zu Innepolitik des Saiten Dynasite, Nachrichten-zur Gottengen Phil-Hist., Klasse 1936. P. 96–106) هذا ولم تكن محيتنوسخت زوج بسمتيك الأول وأم نيتوكريس من فرع ملكي، بل كان والدها «حورسا أزيس» رئيسًا لكهنة عين شمس (راجع Daressy, Rec. Trav. XIX. P. 21, and XXP. 83–85) وكان اسم «محيتنوسخت» هو اسم جده الملك «شيشنق» الأول (L. R. III. P. 318-319).

وقد أدى توحيد الاسمين إلى الاعتقاد بأن أم نيتوكريس كانت من أصل لوبي. وقد رأينا في أوائل الأسرة الثانية والعشرين أن الرؤساء اللوبيين عندما أصبحوا أسياد مصر قسموا كل الوظائف الإدارية العالية فيما بينهم، وكذلك استولوا لأنفسهم على كل الوظائف الدينية الهامة جدًّا في مصر الوسطى وكذلك في الدلتا. وعلى ذلك فإنه من الجائز أن نفرض أن جد «حورسا أزيس» قد صار في تلك الفترة الكاهن الأكبر للإله رع في هليوبوليس، وأن هذه الوظيفة الرفيعة الشأن قد توارثها على التوالي نسله على الأقل حتى الأسرة السادسة والعشرين، هذا وتشبه ألقاب الملكة «محيتنوسخت» ألقاب ملكات الأسر السابقة. ومن المستحيل التسليم بأنها كانت تحمل لقب المتعبدة الإلهية «شبنوبت» الثالثة أو «نيتوكريس». ويلحظ هنا أن التعبير الزوجة الإلهية العظيمة غير معروف في ألقاب المتعبدات الإلهيات، وعلى ذلك يجب أن نقرأ بصورة أكيدة على تمثال «أبا» الزوجة الإلهية العظيمة (راجع A. S, V. P. 94–9) وهو نعت كثير الاستعمال للملكات في مصر القديمة. ومن جهة أخرى نجد أنه في التماثيل المجيبة الموجودة في متحف برلين L. R. III, 319 note 1; IV P. 82 g & note 3 وهي التي يوجد عليها لقب المتعبدة الإلهية «لأمون» تمثال خاص بامرأة تدعى «محيتنوسخت»، غير أنها ليست جدة شيشنق الأول ولا أم نيتوكريس. وعلى ذلك فإن «محيتنوسخت» الثالثة التي نحن بصددها يحتمل جدًّا أنها من أصل لوبي، فقد كانت منصبة في طيبة في وظيفة زوج آمون في خلال الأسرة الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين، كما يشعرنا بذلك النعت الذي تحمله «وهو محبوبة آمون»، وقد وجدناه في طغرائها، غير أن قراءة اسم هذه الملكة ليس محققًا. وهذه التماثيل المجيبة الخاصة بهذه الملكة قد عثر عليها في قبر صاحبتها. والواقع أن الملكة «محيتنوسخت» لم تقم بسياحة في الوجه القبلي، ولا بد أنها كانت قد دفنت بالقرب من بسمتيك الأول الذي يوجد قبره في سايس (Herod. II, 169)، أما مسألة وجود مقصورة جنازية للملكة محيتنوسخت في مدينة هابو فيمكن حلها بسهولة جدًّا. والواقع أنه يوجد غربي الأثر الجنازي الذي كان خاصًّا بعبادة أمنردس الأولى ثلاث مقصورات صغيرة تؤلف وحدة قائمة بذاتها. (راجع Porter and Moss. II. P. 177, P. 176) ، والظاهر أن إقامة هذه المقاصير كان بأمر من المتعبدة الإلهية «شبنوبت الثانية» التي كانت تحتل المقصورة الوسطى، أما المقصورتان الأخريان فقد خصصتا لربيبتيها اللتين تبنتهما وهما على التوالي امنرداس الثانية ونيتوكريس. وقد زينت في مدة حياة أمنردس الثانية المقصورة الوسطى. وبعد موتها تولت نيتوكريس مكانها وقررت الأخيرة أن تستولي على المقصورة الشرقية. وعلى ذلك فإن الموضوع لا يمكن أن يكون خاصًّا بالمتعبدة الإلهية أمنردس الثانية ابنة ملك كوش تهرقا الممقوت — يحتمل أن أمنردس الثانية كانت قد ماتت قبل شبنوبت الثانية، وكذلك من المحتمل أنها كانت قد عادت إلى «نباتا» عندما حلت محلها نيتوكريس — وقد أهدت نبتوكريس — تدينًا منها — المقصورة الغربية لأمها الملكة محيتنوسخت التي توفيت في سايس، وعلى ذلك فإن المجموعة البنائية التي صممتها «شبنوبت الثانية» لنفسها ولابنتيها اللتين تبنتهما لتحلا محلهما بوصف كل منهما متعبدة إلهية قد أصبحت الأثر الجنازي الذي خلفته نيتوكريس.

وفي السنة التاسعة من حكم الملك بسمتيك الأول (عام 655 ق.م) اليوم الثامن والعشرون من الشهر الأول من فصل أخت — أي فصل الزرع — صدر أمر مختصر بتحريك السفينة المزينة التي كانت تحمل المتعبدة الإلهية نيتوكريس مقلعة نحو طيبة؛ لتتبوأ عرشها الجديد كما سنرى بعد.

وهكذا نرى أنه في حين كان «آشور بنيبال» يشن حربًا على «عيلام» و«كلديا» زحف «بسمتيك» جنوبًا في عام 758 ق.م واستولى على إقليم «طيبة» دون أن يلاقي أية مقاومة من «الكوشيين» كما لاقى سلفه «تفنخت» عند محاربة «بيعنخي». والظاهر أن «منتومحات» قد فاوض في تسليم «طيبة»، كما فاوض من قبل في النزول عن أشياء أخرى عدة.

وقد كوفئ على خدمته هذه بأن ثبت في وظيفته، واحتفظت ملكته الزوجة الإلهية بمركزها العالي. على أن «بسمتيك» لو كان قد عاش قبل ذلك بقرن أو قرنين لتزوج من امرأة من سلالة الكهنة، وهذا الزواج كان كافيًا لشرعية توليه الملك. ويقول «ماسبرو»: من المحتمل أنه قد أوجد رابطة فعلية بينه وبين «شبنوبت» بمظهر زواج، ولكن على أية حال فإنه جعلها تتبنى ابنته على حسب السنة التي وضعها الفراعنة «الكوشيون».

والواقع أنها كانت قبل ذلك قد تبنت ابنة أخرى وهي ابنة «تهرقا»، وهي التي عندما غيرت أسرتها سميت باسم «أمنردس» تشريفًا للملكة التي كانت قبل «شبنوبت». وكان «بسمتيك» قد أجبرها على أن تتبنى بدلًا من الأميرة الكوشية «أمنردس» الثانية أميرة أخرى من «طيبة»، وهي «نيتوكريس» ابنته، وهي التي عند تسلمها مهام أمور وظيفتها الجديدة جاء إليها وفد من الأشراف وكهنة «طيبة»؛ ليرافقوها في أثناء رحلتها من «منف» إلى «طيبة» في شهر «طوبة» من السنة التاسعة من حكم والدها.

وقد قدمها لهم «بسمتيك» رسميًّا، وبعد أن استمع السفراء إلى خطابه ردوا عليه بالمدائح المعتادة ذاكرين بهاءه وكرمه قائلين: «إنها ستبقى ما بقيت الدنيا، وإن كل ما تأمر به سيخلد. ما أجمل ما فعله الإله لك، وما أفخر ما فعله والدك الإلهي لك! وإنه مسرور بأن روحك سيحتفل بها، وإنه ينشرح بالنطق باسمك؛ لأن سيدنا «بسمتيك» قد قدم هدية لوالده «آمون»، فقد أهداه كبرى بناته وهي ابنته المحبوبة «نيتوكريس» «شبنوبت الثالثة»؛ لتكون زوجه الإلهية ولتلعب بالصناجات أمامه.» وفي الثامن والعشرين من شهر «طوبة» غادرت الأميرة الخدر مرتدية الكتان الجميل ومحلاة بزينة من الفيروزج، ونزلت إلى الثغر يتبعها حشد ضخم؛ لتذهب إلى موطنها الجديد. وقد سهل عليها وعثاء السفر أنه قد أقيمت لها محاط على طول النهر في أماكن متتابعة (3)، ولم يمضِ أكثر من ستة عشر يومًا حتى بدت أمامها مشارف «طيبة». وغادرت سفينتها في الرابع عشر من شهر «كيهك» بين تصفيق الأهلين وترحابهم قائلين: «إن ابنة ملك الجنوب «نيتوكريس» تأتي إلى مثوى «آمون» حتى يمكن أن تكون ملك يمينه ويضمها إلى نفسه، إن ابنة ملك الشمال «شبنوبت» تأتي إلى معبد «الكرنك» لأجل أن يتغنى الآلهة بمديحها.» وعلى إثر رؤية «شبنوبت» المسنة ابنتها أحبها أكثر من كل شيء، وقدمت لها مهرًا يعادل المهر الذي منحه إياها والدها، ومثل الذي منحته ابنتها الأولى «أمنردس» الثانية.

هذا وقد تبارى عظماء «طيبة» ومن بينهم «منتومحات» المسن وابنه «نسبتاح» وكهنة «آمون» في تقديم الهدايا لها ترحيبًا بمقدمها، وقد كان «بسمتيك» من جانبه غاية في السخاء. ولا شك في أن المعابد المصرية قد منحت الأميرة دخلًا سنويًّا من محاصيلها أو أغدقت عليها منحًا من البيوت والأراضي، مما كان يتألف منه إرث ضخم قد عزى بعض الشيء أهل «طيبة» عن خضوعهم إلى حكم أسرة يرجع أصلها إلى مدن الشمال (راجع A Z, XXXV. P. 24).

وقد قلدت مهام كل الإمارة الطيبية، وبعد ذلك أصبحت كل مصر مرة أخرى من سواحل «البحر الأبيض المتوسط» حتى صخور «الشلال الأول» موحدة تحت صولجان ملك واحد مصري. وقد تبع حركة الضم هذه جزء صغير من بلاد النوبة وهو الجزء القريب جدًّا من «الفنتين»، غير أن الجزء الأعظم من هذه البلاد أبى أن ينفصل عن بلاد «كوش». وكانت تنحصر أملاك الكوشيين في الأقاليم الواقعة على المجرى الأوسط لنهر النيل، وكانوا منفصلين عن باقي العالم بالصحراء و«البحر الأحمر» ومصر. ومن المحتمل أنهم بعد طردهم من مصر لم ينفكوا عن شن الغارات أملًا في استرداد ما فقدوه (4) والواقع أن سكان إقليم «طيبة» كانوا يرون في «الكوشيين» أنهم الممثلون الأمناء لأخلاف «آمون» الشرعيين؛ ولذلك كانوا في قرارة أنفسهم لا يزالون على ولائهم لهم. ومن المحتمل أنهم كانوا من وقت لآخر يفلحون في غاراتهم حتى يصلوا إلى العاصمة القديمة، غير أنهم إذا كانوا فعلًا قد أفلحوا في تحقيق هذا الغرض فإنه لم يكن إلا فلاحًا مؤقتًا غير دائم، وأن مقامهم هناك لم يترك أية آثار باقية. على أن الأسباب التي مزقت شمل العناصر التي تألفت منها وحدة مصر الكبرى في نهاية العصر الطيبي، كانت لا تزال تعمل عملها في العصر «الساوي»؛ لتكوين بناء الإمبراطورية المصرية من جديد، وذلك أن حفظ توازن القوة في هذا الوادي الطويل الضيق كان يتوقف على نقطة الجاذبية فيه، وعلى أن يكون مقر الحكومة فيه في نقطة وسط بين طرفيه. وقد كان هذا الشرط متوفرًا ما دامت عاصمة الملك في «طيبة»، ولكن نقل عاصمة البلاد إلى الدلتا سبب ضياع الأقاليم الجنوبية وفصلها عن البلاد، فنقل العاصمة فجأة إلى أقصى الجنوب وجعل مقرها مؤقتًا في «نباتا» قد سبب بضرورة الحال نفس التأثير؛ مما أدى إلى فصل الأقاليم الشمالية بسرعة.

وفي كل من الحالتين نجد أن الأسرة التي كانت تتخذ مقرها في أقصى حدود الإمبراطورية، في الجنوب أو في الشمال لم يكن في مقدور ملوكها أن يقوموا بأعباء الجهة الأخرى البعيدة عن مقر الملك؛ ولذلك فإنه عندما كان يختل الميزان بعض الشيء يعجز الملك الحاكم وقتئذ أن يعيد التوازن إلى ما كان عليه، ومن ثم كان يحدث انحراف مفاجئ في ميزان الحكومة.

والواقع أن النصر الباهر في ظاهره الذي أحرزه «بسمتيك» كان في حقيقة الأمر القضاء المبرم على كيان الإمبراطورية، التي بدأ بتكوينها ملوك الأسرة الثانية عشرة، والتي بلغت ذروتها في عهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة، فقد محيت «مصر الكبرى» — التي كانت تتكون من مصر وكوش وبلاد آسيا — بعد أن استمرت شامخة الذرا ما يقرب من عشرين قرنًا من الزمان، وحلت محلها «مصر الصغرى» للمرة الأولى في التاريخ. وتدل الآثار على أن هزيمة الأمراء الحربيين الشماليين، وضم إمارة «طيبة» التي كان يسيطر عليها «آمون» وطرد «الكوشيين» و«الآشوريين» نهائيًّا من «مصر» لم يستغرق أكثر من تسع سنين، غير أن هذه الأعمال العظيمة التي حققها «بسمتيك» لم تؤلف إلا جزءًا صغيرًا من مشاريعه العظيمة. إذ كان واجبه بعد ذلك ينحصر في إعادة الرخاء إلى بلاده، أو على أية حال كان عاقدًا آماله على أن ينتشلها من البؤس الذي استمرت ترزح تحت عبئه قرنين من الزمان قضتها في حروب داخلية وغزوات خارجية. وقد تأثرت — في خلال تلك الفترة الطويلة من تاريخ البلاد — المدن الكبيرة تأثرًا بالغًا. فقد حاصر «بيعنخي» مدينة «منف» ومن بعده حاصرها «أسرحدون»، وكذلك نهبت مدينة «طيبة» مرتين على يد جنود «آشور بنيبال»، وقد كان خرابها في المرة الثانية شاملًا مما جعلها مضرب الأمثال، هذا إلى أنه لم توجد مدينة من مدن مصر من أول «أسوان» حتى «بلزيوم» لم تصل إليها أيدي التخريب، سواء أكان ذلك على أيدي الأجانب أم المصريين أنفسهم.

حقًّا إن مصر قد أخذت تتنفس الصعداء بعض الشيء في عهد ملوك «الكوشين»، وبخاصة في مدة حكم كل من «شبكا» و«تهرقا» غير أنها لم تلبث بعد عهد الأخير أن عادت إلى سيرتها الأولى من الحروب الداخلية والغزو الأجنبي؛ مما أدى إلى إهمال حفر الترع وإقامة السدود، وتراخي الشرطة في حفظ الأمن، وكذلك أخذ عدد السكان يتناقص أو كانوا يضطرون إلى الاحتماء في المعاقل؛ مما أدى إلى إهمال فلاحة الأرض، ومن ثم انتشر القحط فزاد الطين بلة. وكان ظهور «بسمتيك» في هذه اللحظة حاسمًا إذ إنه بعد أن أجبر أمراء الإقطاع على الخضوع إلى سلطانه، حرمهم ألقابهم الملكية التي كانوا يدعونها بدون حق، وما أشبه اليوم بالبارحة. هذا إلى أنه لم يقضِ نهائيًّا على الحروب الداخلية التي كانت تقوم بين حاكم مقاطعة وجاره، ولم يترك لهم من السلطان في مقاطعاتهم إلا وظائفهم الوراثية، وهي التي كان يتمتع بها أجدادهم في الأزمان الغابرة في العهد «الكوشي». والواقع أنه قد كشف عن سجلات بعض أشخاص، تدل أسماؤهم وأحوالهم على أنهم كانوا منحدرين من أمراء شبه مستقلين من العهد «الكوشي» والعهد «اللوبي». فمن هؤلاء شخص يدعى «اكنشو» الذي كان أمير «سمنود» في عهد «بسمتيك» الأول (راجع Naville, The Mound of the Jews of the City of Onias PP. 14–25, P. 1. V).

ومن المحتمل أنه كان حفيد «اكنشو» أمير نفس المدينة في عهد «بيعنخي» (راجع نقوش «بيعنخي» سطر 115)، وكذلك نجد أن «شينشق» صاحب «بوصير»، ويحتمل أنه من نسل «شيشنق» أمير «بوصير» في عهد «بيعنخي» أيضًا (راجع Naville, Ibid. P. 28, P. 1. VII).

وقد كان من نتائج هذه الإجراءات التي اتخذها «بسمتيك» أن ساد السلام والأمن، مما مهد الطريق أمام الفلاحين إلى مزاولة أعمالهم العادية بقلوب فرحة مطمئنة، ولا نزاع في أن زراعة أرض مثمرة خصبة، كالتربة المصرية سنتين أو ثلاثًا كان في خلالها الفلاح يعمل، وهو مطمئن من غارات المغيرين الذين كانوا يعيثون في الأرض فسادًا، كانت كافية إلى إعادة الرخاء إن لم تكن الثروة إلى البلاد. وقد نجح «بسمتيك» في تحقيق تلك الضمانات وغيرها من الفوائد لمصر، ويرجع الفضل في ذلك إلى الصرامة واليقظة والحزم، التي اختطها لنفسه في إدارة البلاد، على أنه لم يكن في استطاعته أن ينجز هذه الإصلاحات، لو اعتمد فقط على القوى التي كانت في متناول أسلافه، وأعني بذلك الجنود الوطنيين الذين أفسد الفقر أخلاقهم، وكذلك الجنود المرتزقين من «اللوبيين»، الذين فقدوا كل نظام وهم الذين كانت تتألف منهم جيوش الدولتين «التانيسية» و«البوبسطية»، وكذلك جيوش أمراء الإقطاع في الدلتا ومصر الوسطى. وقد عقد «بسمتيك» العزم بعد تجربته لهذين الصنفين من الجنود أن يبحث عن عماد يرتكز عليه في حروبه أحسن من هؤلاء، ومنذ أن قادته الصدف إلى الاختلاط «بالأيونيين» و«الكاريين»، أحاط نفسه بجيش منظم من الجنود المرتزقين من هؤلاء «الإغريق» و«الكاريين» وكذلك «الآسيويين».

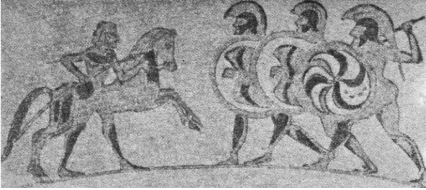

والظاهر أن الفزع الذي أحدثه ظهور هؤلاء الجنود المرتزقة من «الإغريق» و«الكاريين» كان عظيمًا جدًّا في عقول أقوام أفريقيا، ولن يكون في مقدورنا أن نصف مقدار أثر الثورة التي أوجدها هؤلاء الجنود في السلم أو في الحرب في الحكومات الشرقية (راجع Mallet, Les premiers Etablissements des Grecs en Egypte PP. 38–45) () (انظر شكل رقم 2 ).

شكل 2: صورة تمثل الجنود الإغريق في الحرب.

والواقع أن هجوم المشاة «الأسبان» على مشاة الجنود «المكسيك» و«بيرو»، لم يكن ليسبب ذعرًا أكثر من الذي سببه جنود «الإغريق» المدججون بالسلاح — الوافدون من وراء البحار — للرماة المصريين نصف العراة و«اللوبيين» المرتزقة، ولا نزاع في أن هؤلاء الجنود «الإغريق» بزردياتهم البارزة، وهي التي كانت تحمي صفحتاها الظهر والصدر، ودروعهم المصنوعة من قطعة واحدة من البرونز، وتصل من الكعب إلى الركبة ودرقاتهم المربعة أو البيضية المغطاة بالمعدن، وقبعاتهم الثقيلة الوزن المستديرة المحكمة تمامًا على الرأس والرقبة والمحاطة بأعراف من الريش المتماوج، كانوا في حقيقة الأمر رجالًا قُدُّوا من نحاس فلا يمكن أن يصل إلى أجسادهم أي سلاح شرقي. وقد كانوا عندما يصطفون في صفوف متراصة تحت دروعهم يتلقون وابلًا من السهام والأحجار، دون أن يصيبهم أي أذى من المشاة الذين كانت أسلحتهم خفيفة، وعندما ينفخ لهم في الأبواق إيذانًا بالهجوم ينقضون بكل قواهم على كتل الأعداء ملوحين بحرابهم من فوق حافة تروسهم، فلم يكن في استطاعة قوة من الجنود الوطنيين أو فرق «المشوش» أن تقف أمامهم، بل كانوا يتأرجحون من هول الهجوم ولا تمضي إلا لحظة حتى يستسلموا مهزومين. وقد عرف المصريون أنه ليس في استطاعتهم التغلب عليهم إلا بأعداد كبيرة تفوق عددهم أو بالحيلة، ولا غرابة إذن في أن نرى حكام الإقطاع يحجمون عن طلب الانتقام من «بسمتيك»، عندما ثبت لهم أن قوتهم الحربية تتضاءل أمام قوته. على أنهم لو أرادوا أن يكونوا على قدم المساواة من حيث القوة لكان عليهم إما أن يستخدموا جنودًا مثل جنوده، وهذا لم يكن لهم قبل به، وإما أن يغروا الجنود الذين كان يستخدمهم مليكهم إلى جانبهم، غير أن السخاء الذي عامل به «بسمتيك» جنوده المرتزقة جعلهم يخلصون في خدمته، إذا كان الشرف العسكري وحده ليس كافيًا لجعلهم مخلصين لسيدهم. فقد منحهم «بسمتيك» كما منح مواطنيهم الذين اجتذبتهم شهرة مصر إقطاعات من أرض الدلتا الخصيبة الممتدة على الفرع «البلوزي» للنيل، وقد اتخذ الحيطة في أن يفصل بين إقطاع «الإغريق»، وإقطاع الجنود «الكاريين» بعرض كل النيل، وهذا كان إجراء يعد حيطة حازمة؛ وذلك لأن اجتماعهم تحت علم واحد كان يزيد بل ويلهب ما بينهم من حقد متوارث، هذا إلى أن سلطان القائد لم يكن دائمًا كافيًا لمنع نشوب شجار تراق فيه الدماء بين فرق جنود من قوميات مختلفة.

ويقول في ذلك «هيردوت» (راجع Herod., II, 154): وقد أعطى «بسمتيك» «الأيونيين» وأولئك الذين ساعدوه أراضي متقابلة يجري النيل بينها فاصلًا، وهذه الأراضي قد سميت «معسكرات». وقد منحهم غير هذه الأراضي كل ما وعدهم به، وفضلًا عن ذلك وضع أولادًا مصريين تحت رعايتهم؛ ليتعلموا اللغة الإغريقية، ومن أولئك الذين تعلموا اللغة الإغريقية نَسَلَ المترجمون الحاليون. وقد استمر «الأيونيون» و«الكاريون» مدة طويلة يسكنون هذه الأراضي وهي واقعة بالقرب من البحر على مسافات قليلة في أسفل مدينة «بوبسطة» على فرع النيل الذي يسمى الآن الفرع «البلوزي». وهؤلاء نقلهم فيما بعد الملك «أحمس الثاني»، وأسكنهم «منف» متخذًا منهم حسه ضد «الميليزيين». ومنذ أن سكن هؤلاء القوم مصر وجدنا المصريين على نضال مستمر معهم، ومن ثم أصبحنا نعرف بالضبط كل ما كان يحدث في مصر منذ بداية حكم «بسمتيك»، وكان هؤلاء حتى هذا الوقت هم أول قوم سكنوا مصر يتحدثون لغة مختلفة. وكانت أحواض مراكبهم وخرائب مباينهم ترى في زمني في الأماكن التي نزحوا عنها. وهكذا أصبح «بسمتيك» سيد مصر. وهؤلاء الجنود كانوا فضلًا عن ذلك يسكنون بانتظام معسكرات محوطة بخنادق حولها سور ذو جدران سميكة، تحتوي على مجموعة من الأكواخ المصنوعة من الطين، أو بيوت مقامة من اللبنات، وكان هذا السور كله يشرف عليه قلعة يحتلها رجال القيادة وقائدهم، كما كانت الحال في «دفنى» = «أدفينا» التي كشف عن حرائبها الأستاذ «بتري» في «تل أدفينا» الحالي (راجع W. Plinders Petrie, Nebrsheh and Defenneh PP. 47–67).

أهالي «ميليتوس»(5) Miletus وجود مواطنيهم في مصر، فساحوا بسفنهم التي كانت تتألف من إحدى وثلاثين قطعة في فرع النيل «البولبيتي»، وهناك أسسوا مستعمرة أطلقوا عليها اسم حصن «الميليزيين». وقد ذكر لنا «استرابون» قصة تأسيس هذا الحصن، حيث نجد أنه قد خلط ذلك بتأسيس مستعمرة «نقراش» (راجع Strabo, XVII, 1 § I8, P. 801) غير أن المؤرخ «مالت» يميل إلى أن هذه الحادثة قد وقعت قبل العصر «الساوي»، كما سترى بعد (راجع Mallet, Les Premiers Etab. des Grecs en Egypte PP. 28–34, 37, 38 etc).

وقد قفا أثر هؤلاء المستعمرين جماعات متتابعة من المهاجرين إلى هذه الجهة مما قوى هذه المستعمرة الناشئة، وفضلًا عما ذكره «هيردوت» جعل الملك بعض «الإغريق» يعلمون المصريين اللغة الإغريقية. ويؤكد لنا «ديدور» أن «بسمتيك» قد ذهب إلى أبعد من ذلك، فربى أولاده هو تربية إغريقية (Diodorus 1, 67)، ومن الجائز بل ومن المحتمل أنه قد علمهم اللغة الإغريقية. ولدينا في المُتْحَف المصري تمثال «أبيس» أهداه مترجم، نقش عليه متن باللغتين «الهيروغليفية» و«الكارية» (راجع Mariette, Monuments divers Pl. 106. a. & P. 30; & maspero Guide du Vesiteur, P. 180 no. 1576).

ولقد أدى انتشار «اللغة الإغريقية» إلى جعل التعامل التجاري والثقافي بين البلدين سهلًا ميسورًا. وكان على ما يظهر غرض «بسمتيك» من اختلاط رعاياه برجال هذه الأمة التي اشتهر رجالها بالنشاط والجد والإقدام، وقوة الشباب المتوقدة أن يبعث فيهم روح التحلي بالصفات التي شاهدها في هؤلاء المستعمرين، غير أن مصر كانت قد ذاقت الألم الموجع من الأجانب من كل صنف، فلم تكن على استعداد لمصافاة هؤلاء الأجانب الجدد الوافدين عليها، وربما كانت الحالة تختلف لو كان هؤلاء «الإغريق» و«الكاريون» قد قدموا أنفسهم في تواضع كما حدث مع «الآسيويين» و«الأفريقيين» الذين فتحت لهم مصر أبوباها على مصاريعها بعد عهد الأسرة الثامنة عشرة، أو إذا كانوا قد انتحلوا مظاهر الخضوع، والمسكنة التي أظهرها تجار «فنيقيا» وبلاد اليهود، ولكن هؤلاء قد نزلوا من سفنهم مدججين بأسلحتهم معجبين بشجاعتهم وقدرتهم مناهضين المواطنين الأصليين للبلاد، سواء أكانوا من عامة الشعب أو من علية القوم، وذلك بفضل ما حباهم به الفرعون من حظوة.

وقد أصبحوا موضع كره المصريين والغيرة منهم من جراء لغتهم التي كانوا يتحدثون بها، وحيلهم الخداعة في معاملاتهم التجارية، وكذلك من جراء الدهشة التي أظهروها من حضارة البلاد المصرية، يضاف إلى ذلك أن الطعام الذي كانوا يأكلونه جعلهم نجسين في نظر الأهلين، حتى إن الفلاح البسيط كان ينفر من الاختلاط بهم خوفًا من تدنيس نفسه، فكان يتحاشى الأكل معهم أو استعمال السكاكين أو الآنية التي استعملوها.

وفي ذلك يقول «هيردوت» (راجع Herod. II. 41): وعلى ذلك كان كل المصريين يضحون بذكر البقر والعجول النظيفة، ولم يسمح لهم بتضحية أنثى البقر؛ لأنها كانت مقدسة عند الإلهة «إيزيس»؛ وذلك لأن صورة «إيزيس» كانت تصور في هيئة امرأة بقرني بقرة كما يمثل «الإغريق» الإلهة «أو»(6) IO وكذا كل المصريين على السواء يظهرون احترامًا عظيمًا للبقرات أكثر من أي ماشية أخرى، وعلى ذلك لم يسمح لأي رجل مصري أن يقبل إغريقيًّا من فيه، أو يستعمل سكينًا أو سفودًا أو قدرًا إغريقيًّا أو يذوق لحم ثور طاهر قطعه سكين «إغريقي». هذا وإن كان الكتاب المصريون وأفراد الطبقة العليا مندهشين من جهلهم، فيعاملونهم معاملة الأطفال الذين ليس لهم ماضٍ، وأن أجدادهم الذين يرجع عهدهم إلى أجيال قليلة إلى الوراء كانوا مجرد متوحشين — وكان المصري يسمي كل فرد ليس مصري الجنس همجًا.

وعلى الرغم من أن هذا العداء للإغريق لم يكن في بادئ الأمر سافرًا، فإنه لم يلبث طويلًا حتى أصبح علنًا، وقد نسبته التقاليد الساوية إلى حركة قوامها جرح كبريائهم، وذلك أن «بسمتيك» عندما أراد أن يكافئ شجاعة جنوده من «الأيونيين» و«الكاريين»، قربهم إلى شخصه ومنحهم مرتبة الشرف في جناح جيشه الأيمن عندما كان يستعرض جيشه للواقعة (راجع Diodorus Siculus, I, 67)، كما حدثنا بذلك «ديدور الصقلي» إذ يقول: إن الملك في أثناء حروبه في «سوريا» قد حبا جنوده المرتزقة. غير أن الأثري «فيدمان» يعارض ذلك الرأي ويخطئه (راجع Weidemann-Herodots Zweites Buch PP. 128.).

وعلى حسب الرأي الأول كان الجنود المرتزقة يجنون فائدة مزدوجة من الفخار الذي كانوا يقدرونه كثيرًا، ومن الأجر العالي الذي كان يتسلمه حامل لقب «الحرس الملكي»، وقد حدثنا «هردوت» عن تفاصيل الأجور العالية التي كان يتسلمها كل جندي منهم (راجع Herod. II 168).

وقد أُعطي هؤلاء وحدهم دون كل المصريين باستثناء الكهنة كثيرًا من الميزات الخاصة، فقد مُنح كل فرد منهم اثني عشر أرورا خالية من الضرائب، والأرورا تعادل مائة ذراع مربعة، والذراع المصري تساوي ذراع ساموسي، وهذه الامتيازات وكانوا يعطونها ولكن آخرين كانوا يتمتعون بها بالتبادل، ولم يتمتع بها نفس الشخص أكثر من مرة قط. وقد كان ألف من جنود الكلازير، ومثلهم من جنود الهرموتيبي يخدم كل منهم سنة في الحرس الملكي، وقد أُعطي هؤلاء على حسب ذلك الجرايات اليومية التالية، غير الأرورات التي منحوها: وزن خمسة مينات من الخبز المعجون ومينات من اللحم البقري وخمسة aryster من النبيذ. وهذه كانت الجراية الدائمة للحرس الملكي.

غير أن الجنود الذين كانوا يتمتعون بهذه الميزات حتى الآن أخذوا بطبيعة الحال يتذمرون، ويظهرون غضبهم بسبب فقدانها وقد حدث ظرف مقلق بوجه خاص دعاهم إلى عصيان الحكومة في آخر الأمر، وذلك أن الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد المصرية كانت مشتركة مع حدود الدولتين «الآشورية» و«الكوشية» على التوالي، ومن جهة الغرب كانت القبائل «اللوبية» القاطنة على سواحل «البحر الأبيض المتوسط» قوية لدرجة تدعو إلى اليقظة المستديمة من جهة حاميات الحدود المصرية. وكان من بين الإصلاحات التي قام بها «بسمتيك» أنه أعاد نظام طريقة الدفاع القديمة، ففي حين أنه قد وضع نقط حراسة عند مدخل الممرات المؤدية من الصحراء إلى وادي النيل، فإنه قد ركز فرقًا عظيمةً من الجنود عند النقط الضعيفة الثلاث التي كان يمكن للعدو أن ينفذ منها إلى داخل البلاد بسهولة، وهي منافذ الطرق المؤدية إلى «سوريا» والإقليم الذي يحيط ببحيرة «مريوط» ثم «الشلال الأول».

ومن أجل ذلك حصن بلدة «دفني» (7) — تل أدفينا الحالي — الواقعة بجوار مدينة «زالو» القديمة؛ لتكون نقطة دفاع في وجه «الآشوريين» وحصن «مرا» لدفع عدوان أهل بدو بلاد «لوبيا» وحصن «الفنتين» لمقاومة أي هجوم من بلاد «كوش». وهذه الحاميات الأمامية كانت مجهزة بجنود وطنيين، وكانوا يقيمون هناك لمدة سنة ثم يحل محلهم غيرهم، وقد كان نفيهم لمدة طويلة كهذه بعيدين عن أسرهم سببًا في إشعال نار حقد عميق في نفوسهم على الجنود الأجانب، ولكن زاد الطين بلة أن تركهم «بسمتيك» ثلاث سنوات في هذه الحاميات، دون أن يرسل إليهم جنودًا يحلون محلهم، فغضبوا غضبًا لا حد له، وعزموا على أن يضعوا حدًّا لهذه المعاملة القاسية. ولما كان أملهم في القيام بثوة ناجحة ضعيفًا وطدوا العزم على هجر بلادهم كلية، فاجتمع أربعون ومائتا ألف منهم في يوم معلوم، ومعهم أسلحتهم ومتاعهم وساروا في نظام نحو بلاد «كوش».

وقد علم «بسمتيك» بمقاصدهم في وقت متأخر وأسرع في أثرهم يرافقه حفنة من أتباعه، وعندما لحق بهم رجاهم ألا يهجروا آلهتهم وأزواجهم وأولادهم. وكاد ينجح في إغرائهم بالعودة إلى وطنهم لولا أن جنديًّا بإشارة معبرة منه بعضو التذكير قال: إنه ما دامت الرجولة باقية، فإنه يكون لديه القوة لإنشاء أسر جديدة في أي مكان تؤدي بهم الصدفة إلى سكناه (راجع Herod., II P. 30).

وتفاصيل هذه القصة تدل على أنها أسطورة شعبية، ومع ذلك فإنها تحمل في ثناياها نواة من الحقيقة، ولا أدل على ذلك من أن قوم «المشوش» الذين ظهروا من عهد «مرنبتاح»، ولعبوا أدوارًا هامة في تاريخ البلاد في عهد الدولة الحديثة، وما بعدها لم يأتِ ذكرهم في النقوش المصرية منذ عهد «بسمتيك» وما بعده، ومن ثم يمكن القول: إنهم هم ورؤساؤهم قد اختفوا من البلاد، وكذلك قُضي على الشقاق والسرقة في الحال في المقاطعات المصرية، ومن المحتمل جدًّا أن المشاغبين منهم هم الذين غادروا البلاد في الحالة الخاصة التي قصصنا قصتها فيما سبق. وقد رأى هذا الفريق الذي هاجر إلى بلاد «كوش» أنه لم يعد في مقدورهم التفوق على مناهضيهم من «الإغريق»، فأيقنوا أن دورهم في تاريخ البلاد قد انتهى، وأن الأكرم لهم أن يغادروا البلاد كتلة واحدة عن أن يقوموا فيها بدور ثانوي. وقد عارض في صحة هذه القصة «فيدمان» (راجع Aegyp. Gesch. PP 617-618) في حين أن «ماسبرو» يعتقد بأن لها أصلًا تاريخيًّا (راجع Etudes de Myth. Et D, arch. Egyptiennes vol. III P. 398–402 ) والآن بعد أن تحدثنا عن هذا الحادث إجمالًا يجب أن نتناوله بشيء من التفصيل لأهميته، فنورد أولًا ما قاله «هيردوت» حرفيًّا ثم نستعرض ما جاء في نقده:

(1) ذكر «هردوت» هذه القصة في أثناء حديثه عن بلاد «النوبة» (راجع Herod. II, 30)، فبعد أن تكلم عن مدينة «مروى» يقول: «وإذا سحت من هذه المدينة — أي مروى — فإنك تصل إلى إقليم «أوتومولي» في مدة من الزمن تساوي المسافة التي أخذتها في مجيئك من «الفنتين» إلى عاصمة «الأثيوبيين»، وهؤلاء «الأتومولي» يطلق عليهم اسم «أسماك Asmak»، وهي بلغة الإغريق تعني «هؤلاء الذين يقفون على يسار الملك»، وهؤلاء وعددهم أربعون ومائتا ألف من قبائل الحرب ثاروا ذاهبين إلى «الأثيوبيين» في المناسبة التالية، وذلك أنه في عهد الملك «بسمتيك» كانت توضع حاميات في «الفنتين» لمواجهة «الأثيوبيين»، وأخرى في «بلزيوم» و«دفني» لمواجهة «العرب» و«السوريين» وثالثة في «ماريا» لمواجهة «اللوبيين»، وحتى في زمني كانت حاميات من الفرس موضوعة في نفس الأماكن، كما كانت في عهد «بسمتيك»؛ وذلك لأنها تقوم بالحراسة عند «الفنتين» و«دفني» — أدفينا الحالية — وحدث أن هؤلاء المصريين قاموا بنوبتهم في الحراسة ثلاث سنين لم يحل محلهم آخرون، فتشاوروا فيما بينهم، ووصلوا إلى قرار بالإجماع نتيجته أنهم خرجوا على «بسمتيك» وذهبوا إلى «أثيوبيا»، وعندما لحق بهم رجاهم بحجج عدة، واستحلفهم بأن لا يهجروا آلهة آبائهم وأطفالهم وأزواجهم، ولكن يقال: إن واحدًا من بينهم قد كشف عن عورته وقال: «إنه في أي مكان توجد هذه، فإنها ستجد أطفالًا وزوجات.» وهؤلاء الرجال قدموا خدماتهم لملك «الأثيوبيين»، عندما وصلوا إلى «أثيوبيا» وقد كان بعض الأثيوبيين ساخطين عليه فأمر الرجال الوافدين بطرد هؤلاء، وبأخذ أرضهم مكافأة لهم، وباستقرار هؤلاء الرجال بين الأثيوبيين أصبح الأثيوبيون أكثر تمدينًا، وتعلموا طبائع المصريين.»

(2) كان أكبر المُعارضين لفكرة خروج هؤلاء الأجناد من «مصر» إلى بلاد «أثيوبيا» الأثري «فيدمان» (راجع Wiedemann, Geschichte Aegyptens vom Psammetich I, bis auf Alexander des grossen P. 136 sqq.; Herodots Zweites Buch. P. 131 ff. ).

وأهم اعتراض لهذا الأثري «أنه من المستحيل على حاميات «دفني» و«ماريا» أن يخترق جنودها كل البلاد المصرية من الشمال إلى الجنوب، دون أن يستوقفوا في أثناء مسيرهم، وأنه إذا كان رجال هذه الحاميات على جانب عظيم من القوة؛ لينفذوا هذا الخروج المظفر، فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى نفي أنفسهم إلى أعماق بلاد «أثيوبيا»، بل كانوا يبقون في مصر ويؤسسون لأنفسهم ولرؤسائهم حكومة أو عدة حكومات مستقلة.»

والواقع أن هذه الحجة ليست دامغة؛ وذلك لأننا لا نعرف القدر الكافي من تفاصيل هذه الثورات التي أدت إلى تأسيس الأسرة السادسة والعشرين؛ حتى يحق لنا أن نقول: إن «بسمتيك» كان تحت تصرفه العدد الكافي من الرجال لمنع هؤلاء الجنود الأفريقيين من مغادرة البلاد في ذلك الظرف الغامض، ولم يكن في مقدوره أن يكون معه إلا عدد صغير من الجنود المرتزقة «الإغريق» و«الكاريون»، ومن جهة أخرى فإن الثائرين قد علمتهم تجارب الحروب الحديثة احترام الجنود المدججين بالسلاح، وأن حربًا طويلة مع هؤلاء ليس فيها ما يبشر بأي نصر لهم، وعلى ذلك فإنه كان من الأوفق لهم أن ينتهزوا فرصة ضعف الملك المؤقت؛ ليذهبوا بأقصى سرعة قبل أن يجمع معظم جيشه الأجنبي ويمنعهم، وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الهجرة قد وقعت فعلًا؛ لأنه كما أسلفنا نجد أن ذكر قوم «المشوش» قد اختفى أثره في تاريخ البلاد منذ عهد «بسمتيك». وفي اعتقادي أن هؤلاء هم القوم الذين تتألف منهم جنود الحاميات الفارون إلى بلاد «أثيوبيا»، ولا غرابة في ذلك فإن هؤلاء القوم كانوا منذ الأسرة الحادية والعشرين يؤلفون الحرس الملكي.

وفي عهد الأسرة الثانية والعشرين استولوا على زمام الحكم في البلاد، وكان لهم حاميات في كل مقاطعات البلاد، تتألف جنودها من رجال «المشوش» أيضًا، وحتى بعد أن سقطت دولة «اللوبيين» في مصر وجدنا أن حكام المقاطعات استمروا أسياد البلاد في الخفاء، وقد بقيت هذه الحال حتى نهاية العهد الآشوري. ولن نستغرب أن «بسمتيك» عندما استولى على زمام الأمور في البلاد، بدأ يفكر في القضاء على هذه الفئة التي كان في قبضتها زمام الحكم فعلًا، فبدأ أولًا بوضعهم في حاميات بعيدة على الحدود، ثم هجرهم مدة في تلك البقاع النائية عن البلاد، وفي خلالها أخذ يعد جيشه من الإغريق والكاريين؛ ليقضي على جنود «المشوش» القضاء المبرم، وهذا هو نفس ما عمله «محمد علي» عندما أخذ يدرب جيشًا من أهل البلاد؛ ليقضي به على أمراء المماليك الذين كانوا أصحاب الحل والعقد في مختلف مديريات القطر المصري. وبعد أن أعمل فيهم السيف في مذبحة القلعة فرت البقية الباقية منهم إلى «الوجه القبلي»، فطاردهم هناك ففروا إلى بلاد «النوبة» حتى وصلوا إلى «دنقلة» (راجع تاريخ مصر من الفتح العثماني ص 131).

ومن المحتمل جدًّا أن هؤلاء «المشوش» كانوا قد بدئوا يشعرون بما كان يدبره لهم «بسمتيك»، فآثروا النجاة بأنفسهم إلى بلاد «أثيوبيا»، وبخاصة أنهم كانوا على ما يظهر يأملون في أن يعيد ملوك «أثيوبيا» فتح مصر من جديد بسهولة لما كان بين «الكوشيين» و«المصريين» من وحدة في الدين والجنسية. وقد أراد «بسمتيك» أن يستدرجهم كما استدرج «محمد علي» المماليك إلى القلعة، وأعمل السيف في رقابهم، ولكنهم فطنوا لذلك عندما أتى يستعطفهم، ويطلب إليهم العودة إلى آلهتهم وأوطانهم وأولادهم، فأجابوه بأنهم برجولتهم يمكنهم أن يؤلفوا أسرًا ووطنًا في أي مكان يحلون فيه، وبذلك خاب تدبير «بسمتيك» للفتك بهم جملة. على أن فرارهم إلى بلاد «أثيوبيا» كان فيه نفع للقطرين، وذلك أنهم بوجودهم بين ظهراني «الكوشيين» أفادوهم فنقلوا إلى هذه البلاد كثيرًا من الحضارة المصرية، كما يقول «هيردوت» كما أنهم بثوا الروح المصرية في بلاد «كوش».

ومما سبق يظهر أن قصة هؤلاء الجنود ليس فيها من الغرابة شيء، وبخاصة أن لها نظيرتها في تاريخ البلاد الحديث.

والواقع أن تخلص مصر من هؤلاء القوم قد جاء في وقته المناسب؛ وذلك لأن مصر كانت في حاجة حتى هذه اللحظة إلى أن تسترد مكانتها الحقة بين دول العالم، ووجودهم جنبًا لجنب مع جنود بسمتيك الأجانب كان يعد عقبة لا بد من إزالتها إذا أراد تنظيم جيشه على أساس متين في جوٍّ صاف. والظاهر أن «بسمتيك» لم يعتمد كثيرًا على فرقه الذين جندهم من الوجه القبلي، وهم الذين وكل إليهم أمر المحافظة على الحدود النوبية؛ لأنه كان يرى أن سحبهم من هناك يكون مآله غزو البلاد أو الثورة من جانب «الكوشيين»، غير أن مصدر الخطر الداهم لم يكن من جهة بلاد «أثيوبيا» وقتئذ، إذ كانت قد أنهكتها الحروب التي قام بها «تهرقا» و«تانو تأمون» من بعده على جيوش «آشور» التي غزت وادي النيل، فكانت في حاجة إلى الراحة والسلم ولو مؤقتًا أكثر من مصر، بل الخطر كل الخطر كان من ناحية الآشوريين؛ وذلك لأن «آشور بنيبال» على الرغم من الارتباكات والثورات التي كانت دائمًا قائمة على قدم وساق في «كردونياش» و«عيلام» وغيرهما من القبائل الثائرة على الحكم الآشوري، لم يكن قد نفض يده من ادعائه التسلط على مصر. وقد قسم الفرعون «بسمتيك» جنود الإقطاع في الدلتا قسمين يسكن كل فريق منهما منفصلًا عن الآخر في مقاطعات معينة، واسم الجماعة الأولى جنود «هرموتيبي» والجماعة الثانية جنود «كالازيري»، وكان عدد الأولى 160000 مائة وستين ألف مقاتل وعدد الثانية 250000 مائتين وخمسين ألف مقاتل على حسب رأي «هيردوت»، وقد تحدثنا عن هؤلاء الجنود بالتفصيل في غير هذا المكان (راجع مصر القديمة الجزء التاسع).

ولا نزاع في أن رحيل «المشوش» كان آخر صفقة ربحتها البلاد بعد قيام العاصفة، فقد برئت البلاد شيئًا فشيئًا وساد السلام في داخلها. هذا ونرى أن «طيبة» قد أصلت من شأنها وجارت النظام الجديد بقدر المستطاع في ظل الإدارة الاسمية، التي كانت في يد الزوجة الإلهية «شبنوبت الثانية» وابنتها بالتبني «نيتوكريس» ابنة «بسمتيك الأول» وأمها التي وضعتها هي «محيتنوسخت» كما أسلفنا.

............................................................

انظر شكل رقم1.

شكل 1: تمثال بسمتيك الأول.

2- راجع: Luckenbill, II 298, 326; 352–354.

3- كما حدث عند زواج «قطر الندى» بنت أمير مصر «خمارويه» من الخليفة العباسي في العهود الأخيرة.

4- وسنرى فيما بعد محاولة «الكوشيين» في عهد الفرعون «بسمتيك» الثاني غزو «مصر» أملًا في استرداد ملكهم لها، وقد أصابهم الفشل والهزيمة.

5- ميناء في «آسيا الصغرى» على «البحر الإيجي»، وكانت من أغنى الموانئ في القرن السادس ق.م.

6- آلهة في صورة عجلة.

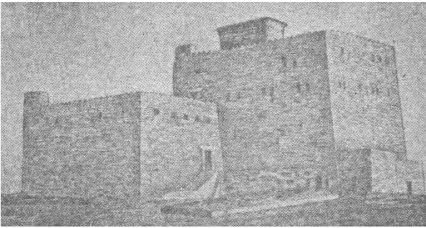

7- انظر شكل رقم 3 حصن «دفني»

شكل 3: قلعة دفني (أدفينا) في العهد الساوي.

|

|

|

|

دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة

|

|

|

|

|

|

|

ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم

|

|

|

|

|

|

|

سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية

|

|

|