النحو

النحو

الصرف

الصرف

المدارس النحوية

المدارس النحوية

المدرسة البصرية

المدرسة البصرية

جهود علماء المدرسة البصرية

جهود علماء المدرسة البصرية

المدرسة الكوفية

المدرسة الكوفية

جهود علماء المدرسة الكوفية

جهود علماء المدرسة الكوفية

الخلاف بين البصريين والكوفيين

الخلاف بين البصريين والكوفيين

المدرسة البغدادية

المدرسة البغدادية

جهود علماء المدرسة البغدادية

جهود علماء المدرسة البغدادية

المدرسة المصرية

المدرسة المصرية

جهود علماء المدرسة المصرية

جهود علماء المدرسة المصرية

المدرسة الاندلسية

المدرسة الاندلسية

جهود علماء المدرسة الاندلسية

جهود علماء المدرسة الاندلسية

اللغة العربية

اللغة العربية

فقه اللغة

فقه اللغة

جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

اللغة ونظريات نشأتها

اللغة ونظريات نشأتها

نظريات تقسيم اللغات

نظريات تقسيم اللغات

فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

اللهجات العربية

اللهجات العربية

خصائص اللغة العربية

خصائص اللغة العربية

الاشتقاق

الاشتقاق

الخط العربي

الخط العربي

أصوات اللغة العربية

أصوات اللغة العربية

المعاجم العربية

المعاجم العربية

علم اللغة

علم اللغة

مناهج البحث في اللغة

مناهج البحث في اللغة

علم اللغة والعلوم الأخرى

علم اللغة والعلوم الأخرى

مستويات علم اللغة

مستويات علم اللغة

تكون اللغات الانسانية

تكون اللغات الانسانية

علم الدلالة

علم الدلالة

جهود القدامى في الدراسات الدلالية

جهود القدامى في الدراسات الدلالية

التطور الدلالي

التطور الدلالي

المشكلات الدلالية

المشكلات الدلالية

نظريات علم الدلالة الحديثة

نظريات علم الدلالة الحديثة|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 20-2-2019

التاريخ: 21-2-2019

التاريخ: 21-2-2019

التاريخ: 20-2-2019

|

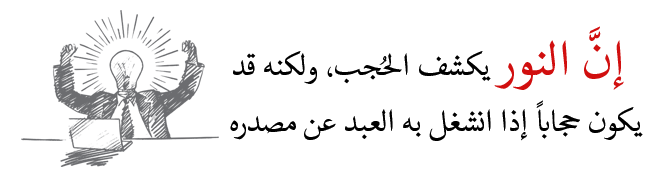

الأداة:

الأداة مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق, والعلاقة التي تعبر عنها الأداة إنما تكون بالضرورة بين الأجزاء المختلفة من الجملة, وتنقسم الأداة إلى قسمين:

- الأداة الأصلية، وهي الحروف ذات المعاني كحروف الجر والنسخ والعطف إلخ.

- الأداة المحولة، وقد تكون هذه:

ظرفية؛ إذ تستعمل الظروف في تعليق جمل الاستفهام والشرط.

أو اسمية؛ كاستعمال بعض الأسماء المبهمة في تعليق الجمل مثل: كم وكيف في الاستفهام والتكثير والشرط أيضًا.

أو فعلية؛ لتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد القول, بنقصانها مثل: كان وأخواتها وكاد وأخواتها.

أو ضميرية؛ كنقل من وما وأي إلى معاني الشرط والاستفهام والمصدرية الظرفية والتعجب إلخ.

والتعليق بالأداة أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحى, فإذا استثنينا جملتي الإثبات والأمر بالصيغة "قام زيد، وزيد قام، وقم", وكذلك بعض جمل الإفصاح, فإننا سنجد كل جملة في اللغة الفصحى على الإطلاق تتكل في تلخيص العلاقة بين أجزائها على الأداة, ويمكن أن يتضح ذلك من الشكل الآتي:

ص123

فالأدوات هنا تلخص معاني النفي والتأكيد والاستفهام والأمر باللام والعرض والتحضيض والتمني والترجي والنداء والشرط والنداء الامتناعي والشرط الامكاني والقسم والندبة والاستغاثة والتعجب. كل ذلك بالإضافة إلى ما للأداة من وظيفة الربط بين الأبواب المفردة في داخل الجملة؛ كالذي نجده في حروف الجر والعطف والاستثناء والمعية وواو الحال, أو من وظيفة أداء معنى صرفي عام كالذي نراه في أداة التعريف.

وتشترك الأدوات جميعًا في أنها لا تدل على معانٍ معجمية, ولكنها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق, ثم تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظيفة خاصة كالنفي والتأكيد وهلم جرا، حيث تكون الأداة هي العنصر الرابط بين أجزاء الجملة كلها, حتى يمكن للأداة عند حذف الجملة أن تؤدي لمعنى كاملًا كالذي نراه في عبارات مثل: لم، عمَّ، متى، أين، ربما، وإن، لعل، ليت، لو ... إلخ. فيكون المعنى الذي تدل عليه هذه الأدوات هو معنى الجملة كاملة وتحدده القرينة بالطبع, وحين أراد النحاة أن يعبروا عمَّا فهموه بوضوح من أن معاني الأدوات هي وظائفها أي: أن معناها وظيفي لا معجمي قالوا في تعبيرهم عن هذا الفهم: إن هذه "معانٍ حقها أن تُؤَدَّى بالحرف", أي: إن المعاني الوظيفية يكشف عنها في مظانِّها الأصلية وهي كتب القواعد, وهذه المعاني من الناحية النظرية تقع خارج اهتمام المعجم, ولكن المعاجم للفائدة العملية ترى من الأصلح إيراد هذه الأدوات بين كلماتها المشروحة, وإذا كان هذا المعنى الوظيفي قد أمكن الوصول إليه باسم أو فعل أو ظرف أو ضمير على نحو ما رأينا منذ قليل, فإن الكلمة التي تؤدي هذا المعنى توصف في هذه الحالة بأنها أشبهت الحرف شبهًا معنويًّا, وربما أصبحت هي ذاتها أداة محوّلة لهذا السبب نفسه.

وللأدوات سمات من حيث المبنى ومن حيث المعنى تميزها عن بقية أقسام الكلم، ويمكن أن نورد هذه المميزات فيما يأتي:

1- من حيث الرتبة: الأدوات أشد تأصلًا في حقل الرتبة من الضمائر, ومن ثَمَّ تعتبر مجالًا خصبًا لدراسة ظاهرة الرتبة في اللغة الفصحى

ص125

ولقد رأينا منذ قليل أن معظم الجمل في اللغة العربية تتخذ أدوات خاصة تلخّص العلاقة بين أجزائها, ونضيف هنا أن رتبة أدوات الجمل جميعًا هي الصدارة, كما أن رتبة حرف الجر هي التقدم على المجرور, ورتبة حرف العطف هي التقدم على المعطوف, ويتقدم حرف الاستثناء على المستثنى, وواو المعية على المفعول معه, وواو الحال على جملة الحال, فكل أداة في اللغة الفصحى تحتفظ برتبة خاصة, وتعتبر الرتبة هنا قرينة لفظية تعين على تحديد المعنى المقصود بالأداة, فالصدارة هنا هي الفارق الوحيد في الرتبة بين الأداة وبين الظرف؛ لأن الظرف يتقدّم على مدخوله نحو: "أزورك متى أهلَّ رمضان", ولكن هذا الظرف إذ تعدَّدَ معناه الوظيفي فأصبح أداة شرط لزم الصدر في الجملة فتصير الجملة الشرطية: "متى أهل رمضان أزرك", ولا تكون متى في الشرط إلّا في هذا الموضع, فهذه إحدى السمات التي تميز الأداة من الظرف ومن غيره من أقسام الكلم.

2- من حيث التضام: الأدوات جميعًا ذات افتقار متأصِّل إلى الضمائم؛ إذ لا يكتمل معناها إلّا بها, فلا يفيد حرف الجر إلّا مع المجرور, ولا العطف إلّا مع المعطوف, حتى أدوات الجمل مفتقرة إلى ذكر الجملة كاملة بعدها, ولا تحذف الجملة حين تحذف وتبقى الأداة بعدها إلّا مع القرينة التي يمكن بها فهم المراد, فتحل القرينة في إيضاح معنى الأداة محل الجملة.

3- من حيث الرسم الإملائي: الأدوات كالضمائر منها المنفصل ومنها المتصل, فإذا كانت الأداة على حرف واحد كانت أداة متَّصلة بما يأتي بعدها من ضميمة مثل: باء الجر في "بمحمد", ولامه في "لمحمد", وكذلك في "به" و"له", أما إذا جاءت الأداة على أكثر من حرف واحد فإنَّ النظام الإملائي يفصلها في الكتابة عن ضميمتها مثل: "عن محمد" و"على محمد", فأمَّا "منه" و"عنه" و"عليه" فالوصل هنا للضمير لا للأداة, فإن الضمير حين أصبح على حرف واحد لحق بما قبله, وأما في "به" و"له" فإن كل واحد منهما لحق بالآخر لاحتياج كلّ منهما إلى الاتصال, وقد سبق لنا أن قلنا: إن هذه الخاصية لا تتسم بها الأفعال؛ لأن فعل الأمر مثلًا قد يصبح على حرف واحد, ومع ذلك يكتب مستقلًّا نحو: "ق نفسك" و"ع درسك".

ص126

ولا ينبغي لنا عند وصل الأداة أن نعتبرها إحدى اللواصق؛ لأن الفرق بين الأداة المتصلة وبين اللاصقة أن الأداة إذا حذفت بقي بعدها ما اتصلت به دالًا على معناه الذي كان له, وأما اللاصقة فإذا فصلناها عمَّا لصقت به فإن زوال الإلصاق يزيل معنى صرفيًّا أو نحويًّا كان عند وجود الإلصاق؛ كالتثنية أو الجمع أو التكلم أو الخطاب أو الغيبة أو التأنيث. ولو أزلنا حرف المضارعة عن المضارع ما ظلَّ مضارعًا, ولو أزلنا التاء المبنية على الضم من صيغة الماضي لزال معنى التكلم منه, ولو أزلنا الألف والنون من المثنى لزال منه معنى التثنية, أم الفعل الماضي في "ما قام زيد" فإنه يبقى على فعليته ومضيه عند زوال "ما", ولكن الذي يتأثّر بزوال "ما" هو معنى النفي, وهو معنى الجملة كلها لا معنى الماضي فقط.

4- من حيث التعليق: سبق أن ذكرنا أن المعاني التي تؤديها الأدوات جميعًا هي من نوع التعبير عن علاقات في السياق, وواضح أن التعبير عن العلاقة معنى وظيفي لا معجمي. فلا بيئة للأدوات خارج السياق؛ لأن الأدوات كما ذكرنا ذات افتقار متأصّل إلى الضمائم, أو بعبارة أخرى: ذات افقتار متأصل إلى السياق, وسنرى عند دراسة النظام النحوي أن الأدوات من أهم وسائل التعليق في اللغة, وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل أيضًا. ولم يكن النحاة على خطأ حين أصروا على تعيين متعلق خاصّ للجار والمجرور في الإعراب, بل إنهم لما رأوا الظروف تسلك مسالك الأدوات أحيانًا قالوا بتعليق الظرف أيضًا, أما من وجهة نظرنا فإن التعليق لا يقتصر على الظرف والجار والمجرور, وإنما هو وظيفة الأدوات جميعًا. فالعاطف والمعطوف متعلق بالمعطوف عليه وواو المعية ومتبوعها متعلقان بالمصحوب وهلم جرا. وحين يكون الربط بين أجزاء الجملة كلها يكون معنى الأداة هو ما يسمونه "الأسلوب", كحين يتكلمون عن أسلوب النفي أو الشرط أو الاستفهام, فالربط هنا بما تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب, ومن هنا تكون الأداة إحدى القرائن اللفظية شأنها شأن الرتبة والصيغة والمطابقة وغير ذلك مما سنراه عند الكلام عن نظام النحو. فإذا عرفنا أنَّ التعبير عن العلاقة لا يأتي بواسطة الاسم ولا الصفة ولا الفعل ولا الخالفة, عرفنا أيضًا أن الأداة تنتمي إلى طائفة الكلمات التي يعبّر بها عن المعاني العامة, إما مباشرة أو بصورة

ص127

غير مباشر؛ كالضمائر المتصلة التي تفيد المطابقة وكالظروف التي تفيد الاقتران الزماني والمكاني.

5- من حيث المعنى الجملي: سبقت الإشارة إلى ذلك فيما ذكرنا في الفقرة السابقة تحت رقم4, ونود أن نضيف هنا أن الأداة حين تحمل تلخيص أسلوب الجملة قد تحمله إيجابيًّا بوجودها أو سلبيًّا بعدمها, حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف الأداة, وذلك كالاستغناء عن أداة الاستفهام أو العرض عند الاتكال على قرينة النغمة؛ كما سيأتي ذكره تحت عنوان التنغيم في نهاية الفصل الخاص بالظواهر الموقعية. وذلك كأن تقول لرجل رآك تأكل تمرًا مثلًا: "تأكل؟ بنغمة العرض, والمعنى: ألا تأكل؟ " فهنا حيث تغني النغمة عن الأداة, فيصبح معنى الأداة قد تحقق على رغم حذفها بواسطة ما يسمّى "الدلالة العدمية" أي: دلالة عدم وجود الأداة "وهو الحذف" على المعنى الذي يكون عند وجودها. وسنرى أن الحذف والاستتار هما طريقا الإفادة العدمية في اللغة العربية, وذلك ما تعبر عنه الدراسات اللغوية الحديثة بعبارة "zero morpheme".

ولقد ورد في كلامنا عن الأوقات أن النواسخ جميعًا أدوات، وأن بعضها محوّل عن الفعلية, وأن هذا البعض لا يزال يحتفظ بصورته بين الأفعال التامَّة نحو: كان ودام وزال وبرح, إلى آخر ما هنالك, وأنه حين أصبح بين النواسخ زال عنه معنى الحدث وهو سمة التمام, فاتخذ بدلًا عنه في بعض الحالات معنى آخر من معاني الجهة, واكتفى في بعضه بمعنى الزمن دون غيره, يقول ابن جني في اللمع(1)": وهي كان وصار وأمسى وأصبح وظل وبات وأضحى وما دام وما زال وما أنفك وما فتئ وما برح وليس, وما تصرّف منهن, وما كان في معناهن مما يدل على الزمان المجرد من الحدث", وقد أضاف ابن عصفور في المقرب(2). غدا وراح وآض, فإذا علمنا أن كاد وأخواتها وهي كرب وأخذ وجعل وطفق وأوشك وعسى واخلولق تنسخ أيضًا كما تنسخ كان وأخواتها, أمكن أن نبين معاني هذه الأدوات على النحو الآتي:

ص128

من هذا نرى أن جميعها يفيد الزمن ولا يفيد واحد منها معنى الحدث, وأن جميعها إلّا كان يضيف إلى معنى الزمن أحد معاني الجهة, وأن بعضها لا يتصرف أبدًا شأنه شأن بقية الأدوات, وأما ما تصرّف منها فإنه ناقص التصرف, فقد يستعمل منه المضارع فقط, أو المضارع والأمر, أو هما واسم الفاعل, أو هن والمصدر, ولكننا لا نجد واحدًا منها يتصرف كما يتصرف الفعل التام. والوظيفة الأساسية التي تؤديها هذه الأدوات هي النسخ, والمعروف أن للجملة الاسمية إسنادًا لا على معنى الزمن, فهي نسبة الخبر إلى المبتدأ على طريق الوصف, فإذا أردنا أن نشرب الجملة الاسمية معنى الزمن خالصًا من دون الحدث, فإن السبيل إلى ذلك أن ندخل الناسخ عليها, فنزيل عنها طابعها الأصلي وهو الخلو من الزمن وهذا هو معنى النسخ. ومع خلو الجملة الأسمية حينئذ من معنى الحدث, فإن الناسخ قد يعطيها معنى جهة ما من جهات الفهم كما أوضحنا, يقول ابن عصفور(3): "وكان إذا كانت زائدة للدلالة على اقتران الجملة بالزمان، وإن كانت ناقصة فكذلك أو بمعنى صار".

ولقد ذكرنا أن هذه الأدوات محوَّلة عن الفعلية, ونحن نعلم أن السمات التي تتميّز بها الأفعال منها ما يتصل بالمبنى, ومنها ما يتَّصل بالمعنى, فمما يتَّصل بالمبنى أن يكون للفعل صيغة صرفية معينة, وبعض هذه النواسخ ليس على صيغة ما مثل: "ليس", فهذه تخرج من الأفعال بعدم مجيئها على صورة الفعل, كما تخرج بعدم تصرفها إلى صيغ أخرى وإبائها الدخول في جدول تصريفي ما, ومما يشاركها في إباء الدخول في جدول تصريفي ما دام وراح وآض وكرب وأخذ وجعل وطفق وعسى واخلولق. وأما كان وبات وصار وأمسى وأصبح وظل فإنها يأتي منها المضارع والأمر واسم الفاعل, ولكن

ص130

خلوها من المعنى الحدث يحول بينها وبين أن تكون لها مصادر إلّا كان, وأما ما زال وما فتئ وما برح وما انفك وكاد وأوشك وغدا, فيأتي منها المضارع فقط, وربما جاء اسم الفاعل من بعضها, ومن هذا يتَّضح نقص التصرّف في جميعها.

ومما يعضد اعتبار هذه الكلمات بين الأدوات أنها تدخل على الأفعال كما تدخل الأدوات, فتقول: كان يفعل, وأمسى يفعل, وليس يفعل, وما فتئ يفعل, وكا يفعل, وعسى يفعل "والأكثر أن يفعل", وذلك شبيه بدخول الأدوات الأصلية على الأفعال في نحو: سوف يفعل, وقد يفعل, وإن يفعل, ولم يفعل, مع فارق واحد هو أن الفصل جائز في الحالة الأولى وغير جائز في الثانية, وهذا أمر يعود إلى طبيعة التضام بين الكلمتين.

وربما كان من المستحسن هنا أن أشير إلى أن بعض النحاة كالمبرد وابن الأنباري والزجاجي وابن مضاء كانوا يميلون إلى اعتبار هذه النواسخ أدوات, كما يبدو من أقوالهم في المقتضب وأسرار العربية وما يرويه عنهم همع الهوامع.

وليس بين هذه الأدوات ما يسلك سلوك الأفعال من حيث الإسناد والتعدي أو اللزوم, فما دامت هذه أدوات فلا يصح وصفها بذلك, ويقول الأشموني(4) في تعدي الفعل ولزومه:

"تنبيه: هذه الهاء "أي: هاء كأنه" تتصل بكان وأخواتها, والمعروف أنها واسطة, أي: لا متعدية ولا لازمة".

لقد عدَّ النحاة ظنَّ وأخواتها بين النواسخ لسبب واحد هو أن مفعوليها يصلحان بدونها أن يكونا جملة من مبتدأ وخبر, ولكن ذلك وحده لا يصلح

ص131

مبررًا لاعتبار هذه الأفعال من بين النواسخ, ولماذا نهتم إلى هذا الحدّ بما يمكن أن يصير إليه المفعولان بعد الحذف, ثم لا نهتم بالشبه القوي بين ظنَّ وأخواتها, وأعطى وأخواتها, ولو صحَّ أن صلاحية ما بعد الفعل لأن يصير جملة تبرر اعتبار الفعل ناسخًا لصارت "جاء" من قولنا: "جاء زيد يركب فرسه" ناسخة؛ لأن صاحب الحال والحال هنا صالحان معًا لأن تتكون منهما جملة من مبتدأ وخبر. أضف إلى ذلك أن هناك اعتبارات أخرى هامّة تدعو إلى اعتبار ظنَّ وأخواتها من الأفعال التامة غير الناسخة, ومن ذلك ما يأتي:

1- إن العلاقة بين ظنَّ وأخواتها وبين المفعولين علاقة يتضح فيها معنى التعدية, وهو معنى لا يمكن فهمه منها عند اعتبار علاقة النسخ, وقد سبق أن اقتبسنا من شرح الأشموني ما يفيد أن النواسِخَ لا توصف بتعدٍّ ولا بلزوم.

2- إن ظنَّ وأخواتها أفعال متصرفة, وقد سبق أن أشرنا إلى أنَّ النواسخ تشترك في طابع عام هو نقص التصرف أو عدم التصرف أصلًا.

ومن ثَمَّ تكون ظنَّ وأخواتها أفعالًا تتعدى إلى مفعولين وليست أدوات ناسخة, ويصدق القول نفسه على أعلم وأرى.

ص132

__________

(1) حققه الدكتور أبو الفضل والدكتور محمود حجازي وهو تحت الطبع.

(2) حققه يعقوب الغنيم في رسالة ماجستير بكلية دار العلوم.

(3) المقرب.

(4) الأشموني ص195.

|

|

|

|

4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها

|

|

|

|

|

|

|

أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق

|

|

|

|

|

|

|

مركز الكفيل يباشر بتنفيذ الأعمال الطباعية الخاصّة بحفل تخرّج طلبة الجامعات العراقية

|

|

|