الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

الجغرافية الحيوية

جغرافية التضاريس

جغرافية التضاريس

الجغرافية البشرية

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

الجغرافية الاجتماعية

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الاقتصادية

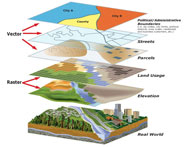

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية |

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2024-11-18

التاريخ: 30-12-2015

التاريخ: 2025-03-19

التاريخ: 2024-08-26

|

تصنف المرتفعات الجوية وفق معايير الى انواع عديدة، اذ تصنف اولا على اساس معيار درجات الحرارة الى نوعين مرتفعات دافئة وباردة وتصنف ثانيا على اساس معيار السطح الذي تتكون عليه الى نوعين المرتفعات القارية والمحيطية، وتصنف ثالثا على اساس معياري عامل الحرارة وموقع المرتفع من المنخفضات الجبهوية الى المرتفعات الدافئة والباردة والمرتفع الوقتي ومرتفع التفريغ القطبي. ويوجد تصنيف رابع يقوم على اساس معيار مدة بقاء المرتفعات الجوية اذ تصنف الى المرتفعات الدائمية والمرتفعات المحلية.

ويعد التصنيف الحراري للمرتفعات الجوية هو أبرز التصانيف والذي يصنف المرتفعات الجوية الى صنفين رئيسيين هما المرتفعات الباردة (الحرارية) والمرتفعات الدافئة (الحركية أو الديناميكية).

وفيما يأتي ستتم مناقشة كل نوع من انواع المرتفعات الجوية.

اولاً: تصنيف المرتفعات الجوية على اساس معيار درجات الحرارة :

1- المرتفعات الجوية الدافئة:

ويطلق عليها بالمرتفعات الدافئة لمتكونها في العروض المدارية والمتمثل بالمرتفع شبه المداري، والذي يمثل الحد الشمالي لخلية هادلي في نصف الارض الشمالي والحد الجنوبي لخلية هادلي في نصف الارض الجنوبي. وتسمى ايضا بالمرتفعات الحركية بسبب حركة الهواء وهبوطها من طبقات الجو العليـا نحو السطح.

ويساعد امتداد المرتفع شبه المداري على جانبي خط الاستواء على حماية هذه المنطقة من المؤثرات الخارجية التي تأتي من العروض الباردة ولهذا كانت ظروفها المناخية أكثر ميلا الى الثبات والاستقرار وفي داخل المرتفعات الحركية تتميز طبقة الانقلاب الحراري بكونها طبقة دائميه اذا تتكون نهارا وليلا، لأن هبوط الهواء داخل المرتفع شبه المداري سيعمل على تكوين انقلاب حراري على ارتفاع 500 أو 1500 متر بسبب تعرض الهواء الهابط للانضغاط مما يجعله يسخن اكثر من الطبقة السطحية التي تكون ابرد علما بأنه في المرتفعات الحركية تكون الفروق الحرارية بين طبقة الانقلاب الحراري وبين الطبقة السطحية شديدة الاختلاف وخاصة ليلا، اما نهارا فأن الاختلافات الحرارية تكون اقل.

اثناء الليل يفقد سطح الأرض حرارته بالإشعاع الأرضي بصورة كبيرة مما يجعله باردا جدا مقارنة بطبقة الانقلاب الدافئة اما اثناء النهار فأن الطبقة السطحية تسخن بتأثير الإشعاع الشمسي مما يجعل الفرق الحراري بينها وبين طبقة الانقلاب الحراري ليس كبيرا جدا.

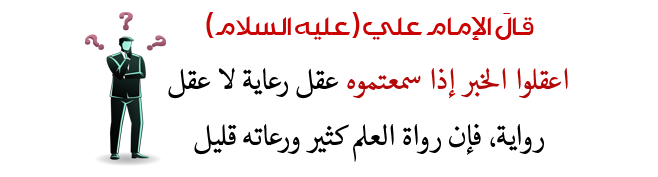

ويعد المرتفع شبه المداري العامل الاساسي في انتشار الصحاري حول الكرة الارضية في غرب القارات ما بين دائرتي عرض (20-30) شمال وجنوب خط الاستواء، اذ يوجد اختلاف بين الاجزاء الشرقية والغربية للمرتفع شبه المداري اذ يتصف الجانب الشرقي للمرتفع شبه المداري بالاستقرار الكبير والجو الجاف لذلك تنتشر الصحاري مثل صحراء شمال افريقيا الصحراء الكبرى وصحراء كلهاري في جنوب غرب افريقيا، وصحراء اتكاما في جنوب غرب امريكا الجنوبية وصحراء غرب استراليا، وصحراء اريزونا في جنوب غرب امريكا الشمالية. في حين يتميز الجانب الغربي للمرتفع شبه المداري بعدم الاستقرار والجو الرطب لذلك تنتشر الاقاليم الرطبة على طول الجوانب الغربية للمحيطات والمناطق المتاخمة لهوامش الساحل الغربي للقارات مثل المناطق الساحلية للبحر الكاريبي وخليج المكسيك في قارة أمريكا الشمالية وشرق قارة أمريكا الجنوبية وجنوب شرقي قارة افريقيا وشرقي قارة استراليا.

وفسر التباين المناخي بين جانبي المرتفع شبه المداري على أن في خلاي الضغط المرتفع شبه المداري يكون الهواء على الجانب الشرقي هابطا (Subsides) بصورة شديدة مما يجعل الهواء على هذا الجانب جافا، اما على الجانب الغربي فأن هبوط الهواء يكون اقل قوة بالاضافة الى ان هذه الرياح تتحرك لمسافات شاسعة عبر السطح الدافئ للمحيطات المدارية قبل ان تصل الى اليابسة غرب القارات مما يحملها كميات من الرطوبة والحرارة أما على الجانب الشرقي فأنه يكون تحت تأثير هواء أقل حرارة بسبب تحركه فوق محيطات ذات حرارة اقل مما يقل من قدرتها على حمل الرطوبة لذلك تكون جافة عندما تصل الى اليابسة (غرب القارات).

كما ان هناك عامل آخر يعمل على زيادة رطوبة الرياح على الجانب لأن سرعة الرياح في النصف الجنوبي من المرتفع شبه المداري تكون أبطأ النصف الشمالي بسبب تعارض اتجاه الرياح فيها مع دوران الأرض من الغرب نحو الشرق مما يزيد من قدرة الرياح على حمل الرطوبة بسبب حركتها البطيئة على المحيطات المدارية. في حين أن سرعة حركة الرياح في النصف الشمالي من المرتفع شبه المداري تكون أسرع على المحيطات الباردة مما يقلل من مدة بقائها على تلك المحيطات لذلك نقل قدرتها على حمل الرطوبة نحو الاقسام الشرقية من المرتفع شبه المداري.

وتقسم المرتفعات الدافئة الى نوعين :

أ ـ المرتفعات الجوية الدافئة الدائميةPermanent Warm) Anticyclones (

وهي المرتفعات المحيطية التي تتكون في العروض شبه المدارية وتنشأ هذه المنظومات بتأثير تجمع الهواء بشكل مستمر في طبقات الجو العليا، ومن خصائص هذه المرتفعات الاستقرارية العالية والطقس المصاحب يتميز بالصحو مع قليل من الغيوم وأحيانا أخرى تنعدم الغيوم بشكل كلي ومدى رؤيا واضح جدا. تتحرك هذه المرتفعات الدائمية حركة موسمية شمالا وجنوبا مع حركة الشمس، وهي تمتد ما بين دائرتي عرض 30-40 ضمن نصفي الكرة الارضية. ومعدل مواقع هذه المرتفعات في أي شهر يتغير بشكل كبير من سنة الى خرى. والمرتفعات شبه المدارية تمثل الاقليم المصدري للكتل الهوائية المداريه البحرية والتي تنتقل الى عروض اعلى لتلتقي مع الجبهة القطبية.

وعندما يتطور المرتفع الجوي الأزوري بشكل كامل صيفا فانه يمتد شمال مواقعه الاعتيادية نحو الجزر البريطانية مؤديا الى سيادة طقس صيفي ضمن تلك الجزر، اما في حالة ضعف المرتفع الأزوري وانتقاله جنوب مواقعه الاعتيادية فان الجزر البريطانية تكون عرضة للمنخفضات الجوية مع امطار فوق المعدل العام.

ب ـ المرتفعات الجوية الدافئة الوقتية ( Temporary Warm Anticyclones)

وهي تمثل انبعاج المرتفع الجوي والذي يمتد من الحافة الشمالية للمرتفع الأزوري وتصل الى الجزر البريطانية، وأحيانا أخرى ينفصل انبعاج المرتفع ويتحول الى مرتفعات منفصلة عن المرتفع الأزوري الرئيسي وفي الجزر البريطانية تكون هذه الحالة أكثر وضوحا خلال فصل الصيف مقارنة بالشتاء كما ان مدة بقائها تكون طويلة.

والمرتفعات الجوية الدافئة من الممكن ان تنشأ نتيجة لاستمرار هبوط الهواء داخل المرتفعات الجوية الباردة الوقتية والتي تبقى ثابتة الحركة خلال مدة طويلة من الزمن مما يؤدي الى تحولها الى مرتفعات دافئة وقتية.

الطقس المصاحب للمرتفعات الدافئة الوقتية يتميز بجو حسن صافي وخصوصا فوق اليابسة صيفا مع احتمالية لتكون الضباب البحري ( Sea Fog) خلال السنة وتحديدا خلال الربيع وبداية الصيف، اما خلال فصلي الخريف والشتاء فان رياح بحرية خفيفة يمكن ان تتسبب في تكوين الضباب الاشعاعي (Radiation Fog).

2 ـ المرتفعات الجوية الباردة:

تنشأ المرتفعات الباردة في العروض العليا وبالتحديد فوق السطوح القارية الباردة كما في شمالي آسيا وشمالي، كندا وهي تمثل منابع الكتل الهوائية القطبية والمتجمدة التي تنحدر نحو العروض الوسطى وبما ان الضغط يتناقص مع الارتفاع في الهواء البارد بصورة أسرع في الهواء الحار فان شدة هذه الارتفاعات الجوية الباردة تتناقص بسرعة كلما صعدنا الى الاعلى باضطراد أي انها ضحلة في الاعلى.

والمرتفعات الباردة على جانب كبير من الاهمية فهي تمثل القطاع البارد الامامي والخلفي للمنخفضات الجبهوية وبحركتها نحو دوائر العرض الادنى تنقل الهواء البارد لتلك العروض وتخفف من الحرارة الشديدة هناك وتختلف المرتفعات الجوية الباردة من المرتفعات الدافئة بالصفات الآتية:

أ ـ أن تكون قيم الضغط الجوي اعلى في مراكز المرتفعات الباردة مقارنة مع المرتفعات الدافئة.

ب ـ تظهر المرتفعات الدافئة على شكل حزام يحيط بالكرة الأرضية في العروض شبه المدارية اما في حالة المرتفعات الباردة فتظهر بشكل نطاقات ضغطية منفصلة في العروض العليا اذ تحمل المحيطات الأدفأ من القارات على قطع الاتصال بين المرتفعات الباردة.

ج ـ المرتفعات الباردة تكون ضحلة في طبقات الجو العليا عكس المرتفعات الدافئة التي تكون عميقة.

د ـ المرتفعات الباردة مسؤولة عن انتشار الصحاري الباردة والمرتفعات الدافئة مسئولة عن انتشار الصحاري الحارة.

ه ـ مع قدوم فصل الصيف تتلاشى المرتفعات الباردة أو تضعف ويقل امتدادها نحو العروض الدنيا في حين ان المرتفعات الدافئة لا تتأثر باختلاف الفصول ولكن يحدث تزحزح في مواقعها الجغرافية فقط.

و- توصلت الدراسات الحديثة ان المرتفعات الدافئة (حزام الضغط العالي شبه المداري) قد تزحزحت نحو عروض اعلى من عروضه الأصلية بتأثير الاحتباس الحراري مما يعني تراجع المرتفعات الباردة نحو عروض أعلى.

ومن اهم انواع المرتفعات الباردة كل من المرتفع السيبيري والمرتفع الكندي، ويعد المرتفع السيبيري أكبر مساحة من الكندي بسبب عظم مساحة اليابس الآسيوي، ويكون امتداد المرتفع الكندي أكثر نحو دوائر عرض منخفضة لعدم وجود سلاسل جبلية تعيق تقدمه جنوبا، اما المرتفع السيبيري فكثرة امتداد السلاسل الجبلية في جنوبه (سلسلة جبال الهملايا وغربة سلسلة الاورال) تعيق او تؤخر تقدمه جنوبا وغربا.

وتقسم المرتفعات الباردة الى:

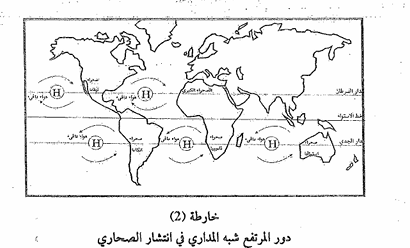

أ- المرتفعات الجوية الباردة الوقتية (Temporary Cold (Anticyclone

تتكون المرتفعات الجوية الباردة الوقتية في الهواء البارد المحصور بين سلسلة (عائلة) المنخفضات الجبهوية وعندما ينهي الهواء البارد سلسلة من المنخفضات الجبهوية فان المرتفع البارد يمكن ان يكون ذو حجم ولكنه قليل العمق وخلال فصل الصيف على البحار واليابسة فأن هذا النوع من المرتفعات سيدوم بضعة ايام حيث سيحل مكانه سلسلة من المنخفضات الجبهوية ايضا ان هذه المرتفعات الوقتية تكون واقعة بين الجبهة الباردة للمنخفض الاول والجبهة الدافئة للمنخفض الثاني.

ب ـ مرتفعات التفريغ القطي Polar-outbreak Highest):

ينشأ هذا النوع من المرتفعات الجوية في نهاية سلسلة. المنخفضات من الجبهوية، ولهذا المرتفع الجوي البارد دور كبير في قطع سلسلة المنخفضات الجبهوية فنتيجة لتوغل الهواء القطي جنوبا فانه سيعمل على قطع مؤخرة سلسلة المنخفضات الجوية ومن ثم ستسود اجواء صاحية بعد سلسلة من الطقس المضطرب الذي ترافق مع مجموعة المنخفضات الجبهوية الثالث.

واثناء توغل مرتفع التفريغ القطبي جنوبا نحو دوائر عرض منخفضة فان الهواء البارد القطبي سيكتسب حرارة من المياه الدافئة التي يتحرك فوقها، وبعد مرور يومين أو ثلاثة فان مرتفع التفريغ القطبي سيتحول (Transformed) الى مرتفع شبه مداري.

ثانيا: تصنيف المرتفعات الجوية على اساس معيار طبيعة السطح الذي تتكون فوقه.

1- المرتفعات الجوية المحيطية:

وهي مرتفعات جوية متمركزة فوق المحيطات بحيث ان كتلتها الهوائية تكون رطبة وتميل درجات الحرارة فيها نحو الاعتدال بسبب التأثير المحيطي الذي يقلل من التطرف الحراري، وتكون المرتفعات المحيطية ذات سماء صافية او غائمة حسب بنيتها والمرتفع شبه المداري أحسن مثال للمرتفعات المحيطية ونلاحظ فيها نوعين من البنية وهي:

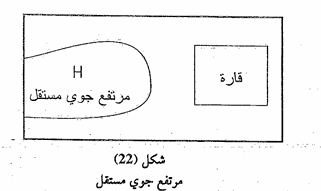

أ- المرتفعات المستقلة:

وهذا النوع من المرتفعات يتمركز بشكل كامل فوق المحيطات وتكون غائمة ذات ضباب في كل الفصول لان هواءها رطب من أصل محيطي (حديث) وراكد انعدام الحركات الافقية في مركز المرتفع ويؤدي الركود الى تمركز الرطوبة والاجسام الصلبة العالقة في الهواء فيكون من ذلك تشكل الضباب والغيوم الطبقية. كم في شكل (22).

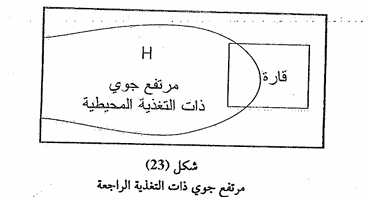

ب ـ المرتفعات ذات التغذية الراجعة:

وهي المرتفعات التي تكون مراكزها فوق المحيطات واطرافها فوق اليابسة وهي تدوم أكثر من سابقتها لأن الهواء البحري يغديها دون انقطاع فيؤخر التأثير القاري.كما في شك

2 ـ المرتفعات الجوية القارية:

وهي مرتفعات جوية تنشأ فوق اليابسة تكون كتلتها الهوائية جافة وتميل درجات الحرارة فيها نحو الانخفاض الشديد شتاءا بسبب التأثير القاري، وتكون المرتفعات القارية ذات سماء صافية والمرتفع السيبيري أفضل مثال للمرتفعات القارية.

ثالثا: تصنيف المرتفعات الجوية على اساس معيار مدة البقاء:

وتقسم الى صنفين رئيسيين الاول المرتفعات الدائمية والمرتفعات المحلية والمرتفعات الدائمية تمت مناقشتها والتي تتمثل في المرتفعات الباردة والمرتفعات الدافئة. اما المرتفعات المحلية فهي لا تحمل جميع الصفات التي يتميز بها المرتفع الجوي الذي يتكون على القارات او المحيطات وانما هي مناطق تتميز بضغط جوي اعلى من المناطق المجاورة لها. بنتيجة درجات الحرارة بين المناطق المتجاورة والمختلفة في اكتسابها للحرارة وهي تتميز بكونها مرتفعات وقتية لا تتجاوز مدة بقائها بضع ساعات وتكون الفروق الحرارية بين الليل والنهار مسؤولة عن تكوينها، وهي مهمة لدورها في تشكيل حركة الرياح المحلية عندما تضعف حركة المنظومات الضغطية الواسعة وتتمثل في كل من نسيم اليابسة والبحر ونسيم الجبل والوادي ونسيم الريف والمدينة. ومن الصعوبة رسم المرتفعات والمنخفضات الجوية لنسيم البر والبحر على الخارطة الطقسية بسبب صغر مساحتها اولا ومدة بقائها القصيرة، الا ان اجهزة قياس الضغط الجوي واتجاه الرياح تستطيع من قياس وتحديد الفروق الطقسية بين هذه الاقاليم الجغرافية الصغيرة والمختلفة. وهي كالاتي:

1- مرتفعات نسيم البحر واليابسة:

فنتيجة لاختلاف اكتساب الحرارة بين اليابسة والماء بمعنى ان اليابسة تكتسب الحرارة بسرعة في حين يكتسب الماء الحرارة ببطيء سيحدث فرق حراري بين السطحين اذ تسخن اليابسة نهارا بسرعة ويبقى المسطح المائي ابرد لأنه لايزال يحتفظ ببرودة الليل وبالتالي سيتشكل منخفض حراري وقتي على اليابسة الدافئة بالمقابل سيتكون مرتفع بارد على المسطح المائي الابرد. مما يؤدي الى هبوب الرياح على شكل نسيم من المسطح المائي (المرتفع البارد نحو اليابسة المنخفض الحراري) وهذه العملية تحدث نهارا.

اما ليلا فيحدث العكس اذ يتكون مرتفع بارد (وقتي) على اليابسة بسبب سرعة فقدان اليابسة للحرارة ليلا لانعدام الاشعاع الشمسي، بالمقابل يتكون منخفض حراري (وقتي) على المسطح المائي بسبب احتفاظه بحرارة النهار مما يؤدي الى هبوب الرياح على شكل نسيم البر من اليابسة (المرتفع البارد) نحو المسطح المائي المنخفض الحراري وهذه العملية تحدث ليلا، كما في شكل (24).

وعادة ما يكون نسيم البحر اكثر قوة من نسيم البر، ويمكن ان يصل تأثيره حتى مسافة 20 كم او اقل من ذلك حسب الظروف التضاريسية وحركة الجو العامة وبينما تبلغ سرعة نسيم البحر 4- م/ ثا، فان سرعة نسيم البر تكون بحدود 2م/ ثا .

أهم ما يميز المرتفع الجوي المتكون بتأثير نسيم البحر ونسيم البر كونه مرتفعا وقتيا مرتفع وقتي (قصير العمر) لا يتجاوز الساعات كما إنه يكون مرتفعاً ثابت الحركة ومحدود المساحة اذا ما قورن مع المرتفعات الجوية الاعتيادية. وبشكل عام فان المرتفع الجوي المصاحب لنسيم البر والمتكون على اليابسة يكون اقوى مقارنة بالمرتفع الجوي المتكون على الماء بتأثير نسيم البحر، لأن انعدام الإشعاع الشمسي ليلا سيخفض من درجة الحرارة على اليابسة بشكل كبير مما يقوي المرتفع الجوي البارد. اما خلال النهار فان الإشعاع الشمسي المباشر على المسطح المائي سيضعف المرتفع الجوي البارد.

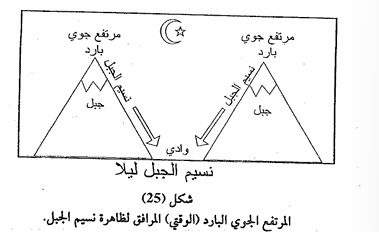

2 ـ مرتفعات نسيم الجبل Mountain Breeze

يحدث نسيم الجبل ليلا نتيجة لبرودة قمم الجبال مقارنة بالوادي المجاور الأدفأ فبسبب وجود قمم الجبال على ارتفاعات عالية فانها تكون بعيدة عن مصدر التسخين وهو سطح الارض فضلا ان قمم الجبال تكون قريبة من الرياح العليا الباردة وأحيانا تكون مغطاة بالثلوج وكل هذا المتغيرات تجعل قمة الجبل ابرد من الوادي عندئذ ينكمش الهواء فوق الجبال ويرتفع ضغطه مكونا مرتفعا جويا باردا (وقتيا).كما في شكل (25)

واختلاف الضغوط بين الجبل والوادي يؤدي الى تحرك الهواء على شكل نسيم بارد من الجبل الى الوادي وفي حالات خاصة تكون كثافة الهواء كبيرة مع وجود منحدر أملس شديد الانحدار فيهبط الهواء الى أسفل مكونا عواصف مدمرة. ومن الدلائل على تكون نسيم الجبل تطور الضباب الاشعاعي في بطون الأودية او تكون حالات الصقيع من خصائص المرتفع المتكون بتأثير نسيم الجبل انه يكون مرتفع وقتي قصير العمر اذ سرعان ما يتلاشى او يضعف مع شروق الشمس كما انه يكون صغير المساحة. ويكون نسيم الجبل أكثر شيوعا في الموسم البارد.

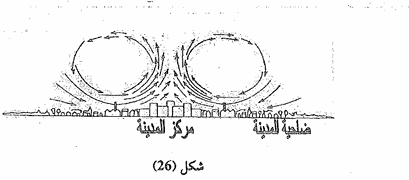

3 ـ مرتفع نسيم الريف Country: Breeze

يحدث نسيم الريف بين مراكز المدن الكبيرة ومناطق الريف المحيطة بها. فنتيجة لارتفاع درجة الحرارة داخل المدينة (الجزيرة الحرارية) بالمقارنة مع الريف يتكون بينهما تفاوت في الضغط الجوي فيظهر نسيم الريف وهي الرياح التي تهب من الريف الأبرد نسبيا الى مركز المدينة الدافئ ويظهر نسيم الريف بعد الظهر عندما يزداد الفرق الحراري بين المدينة وريفها. وقد يؤدي نسيم الريف الى تزايد تركيز الملوثات في وسط المدينة وخاصة إذا لم تتوفر وسائل لتشتيت ونقل الملوثات من المدينة الى مناطق أخرى وعلى هذا الاساس فان المرتفع الجوي البارد الوقتي سينشأ فـوق الريف المجاور للمدينة بالمقابل سينشأ المنخفض الجوي (الحراري) الوقتي فوق المدينة. ويشترط لتكون هذه الضغوط الوقتية عدم وجود اضطراب جوي مؤثر على الاقليم مثل هبوب رياح شديدة والتي ستعمل على اضطراب الجو بحيث تعمل على تشويش النسيم المتكون بين الريف والمدينة. كما في شكل (26)

وبشكل عام فان نسيم الريف المتكون شتاءا سيكون اقل وضوحا او معدوما مقارنة بفصل الصيف فانخفاض درجات الحرارة شتاءا سيعيق تكون الجزيرة الحرارية داخل المدينة بحيث يكون المنخفض الجوي في المدينة ضعيفا جدا بحيث لا يستطيع من سحب الرياح من الريف المجاور اما خلال فصل الصيف فان التسخين الشديد في مركز المدينة سيقوي الجزيرة الحرارية والمنخفض الجوي داخل المدينة مما يساعد على سحب الرياح من الريف المجاور.

وقوة أو ضعف المرتفع الجوي الوقتي سيحددها طبيعة الارض في المنطقة الريفية ففي حالة كان الريف المجاور للمدينة مغطى بالنباتات فان ذلك سينعكس على انخفاض درجة الحرارة بشكل أكبر مما ينعكس على تقويه المرتفع الوقتي وقوة نسيم الريف، اما إذا كان الريف المجاور قليل النباتات او ارض جرداء عند ذلك فان الهواء سيكون أدفئ مما ينعكس على ضعف المرتفع الجوي الوقتي وبالتالي ضعف نسيم الريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ـ اوستن ملر علم المناخ، ترجمة: محمد متولي القسم الاول، مطبعة لجنة البيان العربي، 1958، ص106.

Alan Strahler, Arthur Strahler, Physical Geography, third edition, John Wiley & Sons, Inc, printed in U.S.A, 2003, p.166

Charles W. Roberts, Meteorology, op. cit., p.67

Oxford Aviation Training, Joint Aviation Authorities Airline Transport Pilots Licence Theoretical Manual, op. cit., P.5-3.

1Oxford Aviation Training, Joint Aviation Authorities Airline Transport Pilot's License Theoretical Manual, First Edition, Second Impression, United Kingdom, 2001, P.5-3,

Sverre Petterssen, Introduction to Meteorology, op, cit., P.228

ـ عبد الرحمن حميدة، علم المناخ، مطبعة جامعة دمشق، 1968-1969، ص 169-171

ـ محمد احمد النطاح الارصاد الجوية - الجزء الأول، الطبعة الأولى لدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، ليبيا، 1990، ص 193.

Tarbuck, op. cit., p.202. Frederick k. Lutgens, Edward j2

Ibid, p.202

1 Charles W. Roberts, Meteorology, op. cit., p.67

|

|

|

|

التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"

|

|

|

|

|

|

|

مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة

|

|

|

|

|

|

|

نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي

|

|

|