الأغلفة الجوية للكواكب العملاقة

المؤلف:

ديفيد إيه روذري

المؤلف:

ديفيد إيه روذري

المصدر:

الكواكب

المصدر:

الكواكب

الجزء والصفحة:

الفصل الثالث (ص83-ص88)

الجزء والصفحة:

الفصل الثالث (ص83-ص88)

2023-02-19

2023-02-19

2579

2579

(1) التركيب

على النقيض من فهمنا القائم على أساس التكهن المعقول بشأن الأجزاء الداخلية للكواكب العملاقة، يمكن أن يعتمد فهمنا للأغلفة الجوية أكثر على الملاحظة والقياس. ويمكن قياس تركيب السحب والطبقات التي تعلوها عن طريق التحليل الطيفي، وهو دراسة الكيفية التي يمتص بها الضوء الشمسي ذو الأطوال الموجية المختلفة عند أعماق مختلفة داخل الغلاف الجوي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد متوسط الكتلة الجزيئية عند كل عمق من خلال مقدار الانكسار الذي يحدث للإشارات اللاسلكية التي ترسلها مركبة فضاء بينما تختفي عن الأنظار خلف الكوكب. كذلك أجرى مسبار «جاليليو» العديد من القياسات داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري خلال هبوطه عليه. ويعقد الجدول رقم 3-2 مقارنة بين الأغلفة الجوية للكواكب العملاقة الأربعة من حيث تركيبها الكيميائي. وإضافة إلى الأنواع المذكورة بالجدول يحتوي كل غلاف جوي على كميات أصغر من الأسيتيلين C2H2، ويحتوي الغلاف الجوي لكوكب المشتري على الإيثيلين C2H4، ويحتوي الغلاف الجوي لكلٌّ من المشتري وزحل على الفوسفين PH، وأول أكسيد الكربون CO، والجيرمان GeH4.

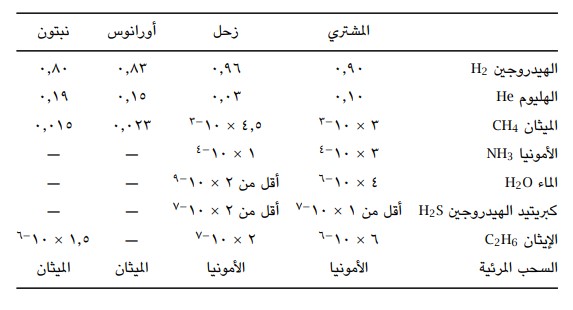

جدول 3-2 الغازات المكتشفة في الأغلفة الجوية للكواكب العملاقة، مع توضيح النسبة المقاسة التي يشكلها كلُّ منها.

والطبقة العليا من السحب المتصلة على كوكبي أورانوس ونبتون تتكون من جسيمات ثلج الميثان. وهذه الطبقة تكون دافئة جدا بحيث تمنع تكاثف الميثان على كوكبي المشتري، وزحل، في حين تتكاثف جسيمات ثلج الأمونيا لتشكيل السحب العليا. ويبلغ سمك طبقات السحب العليا هذه نحو 10 كيلومترات، والتي يصبح «الهواء» أسفل منها صافيًا من جديد على الأرجح. وتشير الحسابات إلى أنه في حالة كوكب المشتري، لا بد أن تكون هناك طبقة ثانية من السحب المكونة من بيكبريتيد الأمونيوم NH4HS أسفل الطبقة الأولى بنحو 30 كيلومترًا، وطبقة سحابية ثالثة مكونة هذه المرة من الماء (جليد في أعلاها وقطيرات ماء سائل في أسفلها) تقع أسفل الطبقة الثانية بنحو 20 كيلومترا. وقد اكتشف مسبار «جاليليو» سحبًا من بيكبريتيد الأمونيوم - على الأرجح - في العمق المناسب تقريبًا، لكنه لم يعثر على أي سحب من ثلج الماء. يقول البعض إن تلك النماذج خاطئة، في حين يقول البعض الآخر إن المسبار اخترق فجوة تفصل بين سحب متقطعة من ثلج الماء. ويُتوقع أن تكون هناك نفس طبقات السحب في كوكب زحل، لكن المسافة بين كل طبقة وأخرى تكون أكبر بنحو ثلاثة أضعاف؛ لأن جاذبية كوكب زحل أقل من جاذبية كوكب المشتري. والسحب الحاملة للأمونيا يُتوقع أن توجد أسفل سحب الميثان في كل من كوكبي أورانوس ونبتون.

الضغط الجوي عند قمة سحب الأمونيا في كوكب المشتري أقل بمعامل قدره مرتان أو ثلاث مرات عن الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر على كوكب الأرض، في حين يقترب الضغط عند قمم السحب على الكواكب العملاقة الأخرى من الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر على كوكب الأرض.

(2) دوران الغلاف الجوي

يمكن رصد نمط عام من الأشرطة السحابية التي تتحرك بموازاة خط الاستواء على كوكب المشتري حتى عند استخدام تليسكوب صغير. ويتكرر نمط مشابه على نحو أقل وضوحًا في الكواكب العملاقة الأخرى. ولا بد أن يكون للتسخين الشمسي دور ما في دوران هذا الجزء المرئي من أغلفتها الجوية، لكن يبدو أن هذا الدوران يحدث - في الاغلب - بفعل الحرارة الداخلية، ويخضع لمعدل دوران الأغلفة الجوية السريع حول محور الكواكب.

عادة ما يُطلق على الأشرطة الداكنة من السحب اسم «الأحزمة»، وعلى الأشرطة الفاتحة التي تتخللها اسم «المناطق». ولأنه ليس هناك سطح صلب يقوم مقام الإطار المرجعي تقاس سرعات الرياح على الكواكب العملاقة استنادًا إلى متوسط معدل دوران الكوكب حول محوره. وعلى كوكب المشتري، تهب الرياح التي تعلو قمم السحب صوب الشرق بسرعة تصل إلى 130 مترًا في الثانية عبر أغلب المنطقة الاستوائية. وحواف الأحزمة الشمالية والجنوبية المتاخمة لها نفس هذه الحركة، لكن سرعة الريح تتناقص وتعكس اتجاهها في نهاية الأمر، مع الابتعاد عن خط الاستواء عبر كل حزام إلى أن تصل إلى المناطق الاستوائية؛ حيث ينعكس اتجاه الرياح مرة أخرى، وهكذا تتكرر عملية تغيير الاتجاهات عبر كل حزام وكل منطقة إلى أن يتم الوصول إلى المناطق القطبية.

في مناطق كوكب المشتري، يرتفع الغلاف الجوي في الغالب؛ ما يؤدي إلى تكاثف سحب الأمونيا لأعلى حيث تبدو بطبيعة الحال لامعة. وعلى العكس، ينخفض الغلاف الجوي في الغالب في الأحزمة؛ حيث تنسحب قمم السحب إلى أسفل وصولا إلى مستوى عمق تظهر عنده أكثر قتامة. وقد تم التعرف على استثناءات لهذا النمط على كوكب المشتري. ويبدو أن هذه القاعدة العامة للمناطق الصاعدة والأحزمة الهابطة قلما تنطبق على الكواكب العملاقة الأخرى، التي يكون من الأصعب فيها فهم دوران الأغلفة الجوية. ثمة عامل يزيد الأمر تعقيدًا، ويؤثر على القدرة على رصد المناطق والأحزمة، وهو القصور في فهم طبيعة وكم المركبات التي تضيف لونا للسحب، والتي يُتوقع أن تكون ناتجة عن التفاعلات الكيميائية الضوئية؛ فمن الممكن أن يُعزَى اللونان الأحمر والأصفر لسحب كوكب المشتري إلى الكبريت (الذي ينطلق بفعل النشاط الكيميائي الضوئي إما من كبريتيد الهيدروجين وإما من هيدروكبريتيد الأمونيا)، أو الفوسفور (من الفوسفين)، أو الهيدرازين (N2H4، الذي ينتج بفعل النشاط الكيميائي الضوئي من الأمونيا).

والتنويعات اللونية أقل وضوحًا في الغلاف الجوي لكوكب زحل، كما أن نمط المناطق والأحزمة أقل بروزا، لكن سرعات الرياح تكون أعلى؛ حيث تزيد سرعة الرياح التي تهب صوب الشرق على 400 متر في الثانية، وتتوغل حتى 10 درجات على أي من جانبي خط الاستواء.

وأنظمة العواصف الدوارة شائعة جدا في كلّ من كوكبي المشتري وزحل. وأشهر تلك الأنظمة نظام البقعة الحمراء العظيمة» في كوكب المشتري، والذي يمكن ملاحظته على هيئة بقعة بيضاوية تمتد في الحاجز بين الحزام الاستوائي الجنوبي والمنطقة الاستوائية الجنوبية. وتغطي هذه البقعة 26 ألف كيلومتر من الشرق إلى الغرب، ويكون شكلها حلزونيًّا، وتستغرق نحو ستة أيام للدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة. وتظهر تلك البقعة في المشاهدات التلسكوبية - على الأقل - منذ عام 1830. ويمكن أن تتشكل عواصف أصغر حجمًا بنطاقات مختلفة على كل من كوكبي المشتري وزحل. وغالبًا ما يتشوه شكل كوكب زحل - مرة كل 30 عاما، تقريبًا، خلال الصيف في نصفه الشمالي - بفعل نظام عواصف عملاق يبدأ على هيئة بقعة بيضاء بالقرب من خط الاستواء، لكنه يمكن أن ينتشر خلال شهر ليحيط بالكوكب قبل أن يختفي عن الأنظار تدريجيا. وفي حين يبدو كلٌّ من كوكبي المشتري وزحل مائلين للصفرة، يبدو كوكبا أورانوس ونبتون أخضرين مائلين للزرقة؛ وذلك يرجع إلى أننا نرى قمم سحبهما من خلال طبقة توجد تحتهما من غاز الميثان الذي يمتص الضوء (الأحمر) ذا الأطوال الموجية الأطول.

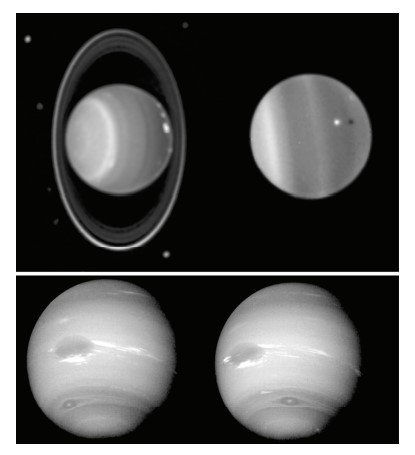

وميل محور كوكب أورانوس بمقدار 82.1 درجة يؤدي إلى تباين جامح في الظروف المناخية الموسمية؛ فعلى سبيل المثال، عندما مرت مركبة الفضاء «فويدجر 2» - وهي مركبة الفضاء الوحيدة التي زارت كوكب أورانوس إلى الآن - بالكوكب في عام 1986، كان القطب الجنوبي مغمورًا تمامًا بضوء الشمس، وكان يعاني أغلب النصف الشمالي من الكوكب عقودًا من الظلام. وفي الصور التي التقطتها «فويدجر»، بدا النصف الجنوبي من الكوكب بلا ملامح واضحة؛ ما أثار حالة من الإحباط، لكن بمرور الوقت خلال العام، ومع بدء الشمس في الشروق والغروب على نطاق أوسع من دوائر العرض، أضحى الكوكب أكثر شبهًا بالكواكب العملاقة الأخرى (انظر الشكل رقم ٣-٢). وفي عام 2007، مر كوكب أورانوس باعتداله (أي تساوي ليله ونهاره)، وبدأ القطب الجنوبي الذي تبعه تدريجيًا بقية النصف الجنوبي في الدخول في ظلام طويل الأمد سيبلغ ذروته في منتصف الشتاء الجنوبي عام 2028.

وعندما اتضحت تفاصيل كوكب نبتون خلال رحلة «فويدجر 2» عام 1989 التي مرت بجانبه، كان الكوكب أشبه بنسخة زرقاء من كوكب المشتري، بل إنه كان يوجد به نظام عواصف عملاق في صورة بقعة مظلمة تقع جنوب خط الاستواء، حملت اسم (البقعة المظلمة العظيمة)، وذلك على غرار «البقعة الحمراء العظيمة» الخاصة بكوكب المشتري، لكن هذه البقعة ثبت أنها قصيرة الأمد، وقد تلاشت بالفعل بحلول عام 1994. وعلى العكس من كلٌّ من كوكبي المشتري وزحل تهب الرياح الاستوائية على كوكب نبتون باتجاه الغرب (على عكس دوران الكوكب حول محوره)، كما يُرى من خلال الانحراف جهة الغرب للبقعة المظلمة العظيمة مقارنةً بالبقعة الأصغر حجما، والأكثر قربا من الجنوب البادية في الشكل رقم 3-2.

شكل 3-2: المنظر العلوي: كوكب أورانوس كما تم رصده بواسطة تليسكوب هابل الفضائي في أغسطس 1998 (الصورة) اليسرى، ويوليو 2006 (الصورة اليمنى). ويتضح التغير الحادث في اتجاه محور الكوكب بالنسبة إلى الشمس من نمط أشرطة الغلاف الجوي. والمنطقة المحيطة بالقطب الجنوبي كانت لا تزال في ضوء الشمس في عام 1998، لكن المحور أصبح مواجها للشمس بزاوية، وذلك بحلول عام 2006 وتظهر السحب اللامعة العالية في أقصى شمال الصورة التي التُقطت عام 1998، التي تُظهر أيضًا الحلقات والعديد من الأقمار الداخلية. وكانت الحلقات غير مرئية في عام 2006، لكننا عوضًا عن ذلك يمكننا أن نرى أحد الأقمار الأساسية (أرييل) وظله المنظر السفلي: صورتان لكوكب نبتون التقطتهما مركبة الفضاء «فويدجر 2) خلال اقترابها منه عام 1989. وتبرز البقعة المظلمة العظيمة وما يرتبط بها من حزم السحب النيتروجينية الرقيقة المرتفعة واللامعة. لاحظ أيضًا التركيب الشريطي العام، ووجود بقعة مظلمة أصغر حجمًا مع التوغل جنوبا.

الاكثر قراءة في كواكب ومواضيع اخرى

الاكثر قراءة في كواكب ومواضيع اخرى

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة