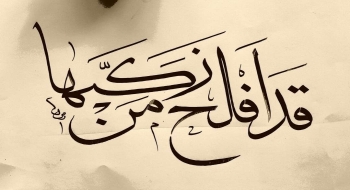

لا غِنى كالعَقلِ، ولا فقرَ كالجهلِ، ولا مِيراثَ كالأدبِ، ولا ظهيرَ كالمُشاورةِ

جاء في كتابِ (أخلاقِ الإمامِ عليٍّ عليهِ السلام)

للسيّد مُحمد صادق السيّد مُحمد رضا الخِرسان

قالَ أميرُ المؤمنينَ -عليهِ السَّلام-:

(لا غِنى كالعَقلِ، ولا فقرَ كالجهلِ، ولا مِيراثَ كالأدبِ، ولا ظهيرَ كالمُشاورةِ)

يُبيِّنُ (عليهِ السّلام) في هذهِ الحِكمةِ أموراً قدْ تَخلّى عنِ التّمسُّكِ بها الكثيرُ مِنَ النّاسِ لِـحسبانِهم أنّها مِنَ الماضِي الغابرِ الّذي لمْ يَعُدْ نافعاً في عصرِهِم فأرادَ (عليهِ السّلام) إعادةَ الرّونقِ والنّضارةِ لها، والكشفَ عَنها بما يجعلُ الُمتّصفَ بها عارفاً بأهمّيتِها وقيمتِها المعنويةِ.

أولاً- العقلُ: إذا تَمَّ للإنسانِ أنْ يُدْرِكَ الأشياءَ بواسطةِ (نورٍ روحانيٍّ بهِ تُدْرِكُ النّفسُ مالا تُدركُهُ بالحواسِّ) فإنّهُ سيتمكّنُ مِن معرفةِ الأشياءِ المُواجِهةِ معرفةً أقربُ ما تكونُ للصوابِ والدِّقةِ ويكونُ قوياً في إصدارِ الأحكامِ والجّدلِ في القضايا؛ لأنّهُ يستندُ إلى ذلكَ المصدرِ الوثيقِ الّذي يكشفُ عَنِ الأمورِ كشفاً دقيقاً، فإذا كانَ كذلكَ فهو غَنيٌّ بفكرِهِ ومصدرِ تحريكِهِ للأمورِ فلا يشكُو عَوْزاً في استيعابِ القضايا حتّى لو كانَ فقيراً بالحِساباتِ الماديةِ ولغةِ الأرقامِ؛ لأنَّ العقلَ يَهديهِ لاستحصالِ المالِ – المشروعِ طبعاً – بينَما الّذي يحوزُ المالَ الكثيرَ وهو مُفتقِرٌ للعقلِ لا يمكنُهُ – دائماً – الاستهداءَ لشيءٍ أو حَلِّ مشكلةٍ بواسطةِ المالِ ، وإذا أمكنَهُ ذلكَ فهو بواسطةِ شراءِ العقولِ والاعتمادِ عليها فهو فقيرٌ عقلياً وإنْ حَسَبَ نفسَهُ مِمَّن يملكُ عقلاً. وفي هذهِ الفَقَرةِ مِنَ الحكمةِ تسكينٌ لآلامِ الفقراءِ ذوي الطّاقاتِ المُبدعةِ، وشَدٌّ على سواعدِهم لِيتواصَلوا في كفاحِ الحياةِ لِيُحقِّقوا الانجازاتِ الممكنةِ وإنْ تجاهلَهُم الأغنياءُ فهُم ينتظرونَ مِنَ الإمامِ (عليهِ السّلام) هذهِ اللفتةَ والتّقديرَ لا أحدَ سِواهُ.

ثانياً- الجهلُ: ضِدُّ العِلمِ بالشيءِ وهو مِنَ المعلوماتِ الواضحةِ.

وقدْ تَبيّنَ مِمّا تقدَّمَ أنَّ الجهلَ يعني الحاجةَ والعوزَ وعدمَ الكِفايةِ ، وذلكَ باعتبارِ الُمقابلةِ بَيْنَ العقلِ الّذي يعني العِلمَ والانفتاحَ والمعرفةَ ، وبَيْنَ الجهلِ الّذي هو مقابلُها ولذا كانَ في اختيارِ التّقابلِ بَيْنَ كَلِمَتَي الغِنى والفقرِ وبينَ كَلِمَتَي العقلِ والجهلِ – كانَ – حُسْناً بلاغياً لهُ أثرُهُ اللطيفُ في ربطِ المعاني وإيصالِها إلى الذّهنِ بحيثُ يتأثرُ بها السامعُ ليقتنعَ بها.

فالجاهلُ ولو كانَ غنياً بلُغةِ الأرقامِ والمُقتنياتِ، هو الفقيرُ حقاً والمحتاجُ واقعاً. ولا يُحسبَنَّ في وقتٍ يمرُّ عليهِ أنّهُ مِنَ الأغنياءِ لأنَّ الغِنى الصّحيحَ هو الثراءُ العقليُّ لأنَّهُ الّذي يُقوِّمُ الأممَ ويُهدي الشُّعوبَ ويُحقّقُ الآمالَ ويَهدفُ إلى تحقيقِ المنافعِ وتوسيعِ قاعدةِ المصالحِ وليسَ ذلكَ كُلَّهُ بالمالِ وإنْ تمَّ بعضُهُ بالمالِ فهو باعتبارِهِ أحدِ الوسائلِ لا أهمُها.

ثالثاً- الأدبُ: أنْ يكونَ لدى الفردِ محاسنَ الأخلاقِ ومكارمَها وأنْ يتعوّدَ فيتطبّعَ على ذلكَ بحيثُ ينشأُ ويظلُّ على ذلكَ التّطبعِ حتّى يُكوِّنَ طبيعةً مِن خصائصِهِ الذّاتيةِ.

ومِن هذا الشّرحِ المُبسّطِ للأدبِ المقصودِ في الحكمةِ هنا يتّضحُ وجهُ أنّهُ خيرُ ما يُورِّثُهُ الإنسانُ لأبنائِهِ والجيلِ النّاشئِ مِن بعدِهِ لأنّهُ يُغذِّيهم المحاسنَ والمكارمَ ويُربِّيهم حتّى يتعوّدُوها وتكونُ شيئاً عادياً وطبيعياً ومِن دونِ كُلفةٍ عَليهِم بَلْ ينطلقونَ فيهِ مِن أرضِ القناعةِ والتّصديقِ الأكيدِ بالفائدةِ.

وبهذا يكونُ قدْ ساعدَ على إصلاحِ المُجتمعِ وإسعادِهِ وتعميرِ بعضِ جوانبِهِ المُهدّمةِ باندفاعِ غالبِ أفرادِهِ نحوَ المادياتِ بما جَعلَهُم مُهملينَ للمعنوياتِ والّتي مِنها محاسنُ الاخلاقِ ومكارمُها وكُلُّ فضيلةٍ ، فخَوَتْ قلوبُهم وتباءسُوا ولم يظهرْ عليهم أيُّ أثرٍ للتّقدمِ والسّعي الحثيثِ الّذي قدّمُوهُ في سبيلِ الوصولِ إلى هدفِهِم المادي.

فكأنَّ الحِكمةَ في هذهِ الفقرةِ تتوجّهُ نحوَ الأولادِ الّذينَ لمْ يحصلوا على قَدرٍ مِنَ الميراثِ الماديِّ كما هو شأنُ البقيةِ، فتصوّرُ الأمرِ بأنَّ الأموالَ زائلةٌ مَهما كانَتْ وبلغَتْ بينَما الأخلاقُ الرّاسخةُ في النّفوسِ والتّربيةُ الصّالحةُ هي الّتي تُبعدُهم عَنِ السِّجونِ ودُورُ الاصلاحِ ومراكزُ التّأديبِ هي الّتي تُوفِّرُ لهم العيشَ الكريمَ وهي الّتي تحفظُ لهم الصورةَ الناصعةَ والمحترمةَ في أنظارِ الآخرينَ وهي ... وهي .... مما يطولُ بتعدادِهِ الكلامُ وهو معلومٌ لِكلِّ مَنْ كانَ لهُ قلبٌ أو ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ بما يجعلُهُ في عِدادِ الأساسياتِ الّتي لا نِقاشَ في ثبوتِها.

رابعاً- المشاورةُ: هي مُفاعلةٌ مِنَ المشورةِ بمعنى بيانُ وجهُ الصّوابِ وتقديمُ النّصيحةِ، وقدْ قالَ (عليهِ السّلام) كما يأتي شرحُهُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى في الحِكمةِ (162): (مَنْ إستبدَّ برأيهِ هلكَ ومَنْ شاورَ الرِّجالَ شاركَها في عقولِها) مِمّا يدلُّ ويُؤكِّدُ على نُقطةٍ حسّاسةٍ يغفلُ عنها الكثيرُ مُكتفينَ بتجاربِهم ومعلوماتِهم وأحياناً استبدادَهُم وتسرُّعُهم هو الّذي يُغيّرُ مجرى الأحداثِ إلى حيثُ الورطةِ وصعوبةِ التّلافي عِندئذٍ.

بلْ ينبغي للعاقلِ أنْ يعتمدَ رأيَ أحدٍ ويستندَ على خبرةِ خبيرٍ ولو بمُجردِ العِلمِ بوجوهِ الآراءِ وتوجهاتِ الأشخاصِ ومَدياتِ أنظارِهم ومُستوياتِ أفكارِهم وأُطروحاتِهم للحلولِ المُناسبةِ والحالةِ المُعينةِ ، وبعدَها فلو لمْ يجدْ أياً مِنها مُقنعاً للعدولِ عَن رأيهِ، أمكنُهُ الوقوفَ عندَ رأيهِ والعملَ بهِ مِن دونِ ما تقيدٍ بآراءِ الآخرينَ لأنَّ مَنْ يُسدي النّصيحةَ ولا يُقصِّرُ في إبداءِ الرّأي ويستجيبُ للإشارةِ عندَ طلبِها مِنهُ إنّما يُقدِّمُ حصيلةَ خبرتِهِ في الحياةِ ، وعصارةَ أفكارِهِ ، وغايةَ ما توصّلَ إليهِ وهو غيرُ مُتهمٍ بشيءٍ لأنَّ المفروضَ أنّهُ قدْ تقدّمَ إليهِ المُستشيرِ بطلبِ الإشارةِ وإبداءِ المشورةِ فأشارَ حتّى سُمّيتْ مشاورةً فلا بُدَّ مِنَ التَّوقفِ جيداً عندَ قولِهِ وعدمُ التَّعجُّلِ بالرَّفضِ أو اتخاذِ قرارٍ مُعاكسٍ في تعاملِهِ معَ القضايا لأنَّ ذلكَ هو الحُمقُ بعينِهِ وقِلَّةُ الحِكمةِ بلْ انعدامُها.

ولهذهِ الأهميةِ عَبَّرَ الإمامُ (عليهِ السّلام) بأنّهُ لا ظهيرَ كالمُشاورةِ والظهيرُ هو المعينُ فلمْ يُعبِّرْ بذلكَ عَنِ الأموالِ التي يكنزُها الإنسانُ ويحتفظُ بها للشدائدِ ولمْ يُعبِّرْ عنِ الأولادِ الكثيرةِ او العشيرةِ والأتباعِ او عنِ الجاهِ والمنصبِ وقوةِ التأثيرِ و ... و ... ، بلْ قدْ خصَّ المشاورةَ بذلكَ الوصفِ الدّقيقِ لنعرفَ أهميتَها في نُضجِ القضيةِ المطلوبِ التّوصلِ إلى حلِّها.

إذنْ فالدعوةُ إلى تعظيمِ شأنِ العقلِ وأنْ لا يستقلَّهُ الإنسانُ إنْ رُزقَ بهِ.

وإلى التّخلصِ مِنَ الجهلِ مَهما أمكنَ لأنّهُ فقرٌ يُلاحقُ حتّى الغنيَّ.

وإلى اكتسابِ الأدبِ والتّحلي بهِ والمحافظةِ عليهِ وتعميمِهِ للأتباعِ.

وإلى عدمِ الاستبدادِ بالرّأي بلْ بالتّروي وطرحِ القضيةِ على بساطِ البحثِ والنّقاشِ لتتمخضَ المناقشةُ عَن أفضلِ الحلولِ للقضيةِ.

ولو إتّبعْنا ذلكَ في حياتِنا وحاولْنا – ولو جاهدينَ – تطبيقَ بنودَها لَعَرفْنا الطريقَ إلى تحصيلِ الغنيمةِ مِن دونِ ما جهدٍ.

1

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة

"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)

(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)