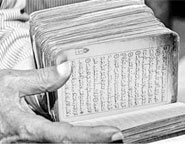

تأملات قرآنية

تأملات قرآنية

علوم القرآن

علوم القرآن

التفسير والمفسرون

التفسير والمفسرون

التفسير

التفسير

مناهج التفسير

مناهج التفسير

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير وتراجم مفسريها

القراء والقراءات

القراء والقراءات

تاريخ القرآن

تاريخ القرآن

الإعجاز القرآني

الإعجاز القرآني

قصص قرآنية

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصص الأنبياء

سيرة النبي والائمة

سيرة النبي والائمة

حضارات

حضارات

العقائد في القرآن

العقائد في القرآن

أصول

أصول

التفسير الجامع

التفسير الجامع

حرف الألف

حرف الألف

حرف الباء

حرف الباء

حرف التاء

حرف التاء

حرف الجيم

حرف الجيم

حرف الحاء

حرف الحاء

حرف الدال

حرف الدال

حرف الذال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الراء

حرف الزاي

حرف الزاي

حرف السين

حرف السين

حرف الشين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الطاء

حرف العين

حرف العين

حرف الغين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف الفاء

حرف القاف

حرف القاف

حرف الكاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف اللام

حرف الميم

حرف الميم

حرف النون

حرف النون

حرف الهاء

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الواو

حرف الياء

حرف الياء

آيات الأحكام

آيات الأحكام|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 10-2-2017

التاريخ: 24-2-2017

التاريخ: 5-2-2017

التاريخ: 10-2-2017

|

قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء : 11] .

بين تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية ، بما فصله في هذه الآية فقال ﴿يوصيكم الله﴾ : أي يأمركم ويفرض عليكم ، لأن الوصية منه تعالى أمر وفرض ، يدل على ذلك قوله {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام : 151] وهذا من الفرض المحكم علينا ﴿في أولادكم﴾ : أي في ميراث أولادكم ، أو في توريث أولادكم . وقيل : في أمور أولادكم إذا متم ، ثم بين ما أوصي به فقال ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ : أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين .

ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾ : أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾ من الميراث . ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين ، لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات ، وذكر في الظاهر وجوه :

(أحدها) : إن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما ، لأن معناه فإن كن اثنتين فما فوقهما ، فلهن ثلثا ما ترك ، إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين ، كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال : " لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها ، أو ذو محرم لها " ومعناه لا تسافر سفرا ثلاثة أيام فما فوقها .

(وثانيها) : ما قاله أبو العباس المبرد : إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين ، لأنه إذا قال ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ ، وكان أول العدد ذكرا وأنثى ، وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث ، علم من ذلك أن للبنتين الثلثين ، ثم أعلم الله بأن ما فوق البنتين لهن الثلثان (وثالثها) : أن البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمى ، والدليل قوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء : 176] فقد صار للأخت النصف ، كما أن للبنت النصف ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وأعطيت الابنتان الثلثين ، كما أعطيت الأختان الثلثين ، وأعطيت جملة الأخوات الثلثين ، كما أعطيت البنات الثلثين ، ويدل عليه أيضا الإجماع على أن حكم البنتين حكم البنات في استحقاق الثلثين ، إلا ما روي عن ابن عباس : إن للبنتين النصف ، وإن الثلثين فرض الثلث من البنات . وحكى النظام في كتاب النكت عن ابن عباس أنه قال : للبنتين نصف وقيراط ، لأن للواحدة النصف ، وللثلاث الثلثين ، فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما ﴿وإن كانت واحدة﴾ : أي وإن كانت المولودة أو المتروكة واحدة ﴿فلها النصف﴾ : أي نصف ما ترك الميت . ثم ذكر ميراث الوالدين فقال ﴿ولأبويه﴾ يعني بالأبوين الأب والأم ، والهاء الذي أضيف إليه الأبوان كناية عن غير مذكور تقديره ولأبوي الميت .

﴿لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ فللأب السدس مع الولد ، وكذلك الأم لها السدس معه ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، ثم إن كان الولد ذكرا ، كان الباقي له ، وإن كانوا ذكورا ، فالباقي لهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانت بنتاً ، فلها النصف بالتسمية ، ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان ، والباقي عند أئمتنا يرد على البنت وعلى أحد الأبوين ، أو عليهما على قدر سهامهم بدلالة قوله {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال : 75] وقد ثبت أن قرابة الوالدين ، وقرابة الولد متساوية لأن الولد يتقرب إلى الميت بنفسه ، كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما ، وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الوالدين ، كل منهم يقوم مقام من يتقرب به ، وفي بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء .

﴿فإن لم يكن له﴾ : يعني للميت ﴿ولد﴾ : أي ابن ، ولا بنت ، ولا أولادهما ، لأن اسم الولد يعم الجميع ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وظاهر هذا يدل على أن الباقي للأب ، وفيه إجماع ، فإن كان في الفريضة زوج ، فإن له النصف وللأم الثلث والباقي للأب ، وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا . ومن قال في هذه المسألة : أن للأم ثلث ما يبقى ، فقد ترك الظاهر ، وكذلك إن كان بدل الزوج الزوجة ، فلها الربع ، وللأم الثلث ، والباقي للأب .

وقوله : ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ قال أصحابنا : إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب ، ويدل عليه ما تقدمه من قوله ﴿وورثه أبواه﴾ فإن هذه الجملة معطوفة على قوله ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وتقديره : فإن كان له إخوة ، وورثه أبواه ، فلأمه السدس . وقال بعض أصحابنا : أن لها السدس مع وجود الأخوة ، وإن لم يكن هناك أب ، وبه قال جميع الفقهاء ، واتفقوا على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس ، بأقل من ثلاثة من الأخوة والأخوات كما تقتضيه ظاهر الآية . وأصحابنا يقولون : لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالأخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب خاصة دون الأم ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، قالوا : والعرب تسمي الاثنين بلفظ الجمع في كثير من كلامهم ، حكى سيبويه أنهم يقولون : " وضعا رحالهما " يريدون رحلي راحلتيهما . وقال تعالى : {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء : 78] : يعني حكم داود وسليمان . وقال قتادة : إنما تحجب الأخوة الأم مع أنهم لا يرثون من المال شيئاً ، معونة للأب ، لأن الأب يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الأم . وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن الأخوة للأم لا يحجبون على ما ذهب إليه أصحابنا ، لأن الأب لا يلزمه نفقتهم بلا خلاف .

﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ : أي تقسم التركة على ما ذكرنا بعد قضاء الديون ، وإقرار الوصية ، ولا خلاف في أن الدين مقدم على الوصية والميراث ، وإن أحاط بالمال . فأما الوصية فقد قيل إنها مقدمة على الميراث . وقيل : بل الموصى له شريك الوارث له الثلث ، ولهم الثلثان . وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال : إنكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين ، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قضى بالدين قبل الوصية . والوجه في تقديم الدين على الوصية في الآية : إن لفظ {أو} إنما هو لأحد الشيئين ، أو الأشياء ، ولا يوجب الترتيب ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفرداً ، أو مضموما إلى الآخر ، وهذا كقولهم جالس الحسن ، أو ابن سيرين : أي جالس أحدهما مفرداً ، أو مضموما إلى الآخر .

﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾ : ذكر فيه وجوه (أحدها) : إن معناه لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا ، فتعطونه من الميراث ، ما يستحق ، ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة ، عن مجاهد . (وثانيها) : إن معناه : لا تدرون بأيهم أنتم أسعد في الدنيا والدين ، والله يعلمه ، فاقتسموه على ما بينه من المصلحة فيه ، عن الحسن (وثالثها) : إن معناه لا تدرون أن نفعكم بتربية آبائكم لكم ، أكثر أم نفع آبائكم بخدمتكم إياهم ، وإنفاقكم عليهم ، عند كبرهم ، عن الجبائي . (ورابعها) : أن المعنى أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء ، أرفعكم درجة يوم القيامة ، لأن الله يشفع المؤمنين ببعضهم في بعض ، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده ، رفع الله إليه ولده في درجته ، لتقر بذلك عينه ، وإن كان الولد أرفع درجة من والديه ، رفع الله والديه إلى درجته ، لتقر بذلك أعينهم ، عن ابن عباس . (وخامسها) : إن المراد لا تدرون أي الوارثين والموروثين أسرع موتاً ، فيرثه صاحبه ، فلا تتمنوا موت الموروث ، ولا تستعجلوه ، عن أبي مسلم .

﴿فريضة من الله﴾ أي فرض الله ذلك فريضة ، أو كما ذكرنا في الإعراب . ﴿إن الله كان عليما حكيما﴾ : أي لم يزل عليما بمصالحكم ، حكيماً فيما يحكم به عليكم ، من هذه الأموال وغيرها . قال الزجاج في كان هنا ثلاثة أقوال : قال سيبويه : كان القوم شاهدوا علماً ، وحكمة ، ومغفرة ، وتفضلاً ، فقيل لهم أن الله كان كذلك على ما شاهدتم . وقال الحسن : كان عليما بالأشياء قبل خلقها ، حكيماً فيما يقدر تدبيره منها . وقال بعضهم : الخبر من الله في هذه الأشياء بالمضي ، كالخبر بالاستقبال ، والحال ، لأن الأشياء عند الله في حال واحدة ، ما مضى ، وما يكون ، وما هو كائن .

______________

1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 29 – 32 .

كانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثة : الأول النسب في حدود الرجال الذين يحملون السلاح ، ويستطيعون القتال ، أما الإناث والضعفاء من الذكور فلا ارث لهم . . وقد عمم الإسلام الإرث للجميع . السبب الثاني التبني ، وهو إن يتبنى الرجل ولد غيره ، ويكون له حكم الابن الشرعي في الإرث وغيره ، وألغى الإسلام ذلك بقوله : {وما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ - 4 الأحزاب} .

السبب الثالث العهد ، وهو أن يقول الرجل لآخر : دمي دمك ، وترثني وأرثك ، وأقره الإسلام على وجه يأتي بيانه عند الاقتضاء .

وكان من هاجر مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى المدينة يرث من مهاجر مثله إذا كان بينهما مخالطة وود ، ولا يرث من المهاجر غير المهاجر ، وان كان قريبا .

وأيضا بعد أن آخى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين كل اثنين من أصحابه كان المتآخيان يتوارثان ، ثم نسخ الإسلام هذين السببين ، الهجرة والتآخي ، نسخهما بقوله تعالى :

{وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ - 75 الأنفال و 6 من سورة الأحزاب} .

واستقر موجب الإرث في الإسلام على أمرين : نسب وسبب ، والسبب أمران : زوجية وولاء ، ويأتي البيان حسب ترتيب الآيات ، وفيما يلي نشير إلى

مداليل ألفاظ الآيتين اللتين نحن بصددهما : وهما وما بعدهما من الآيات المتعلقة بالإرث تفصيل لما أجمله تعالى في قوله السابق : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء الخ :

1– {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} . إذا اجتمع أبناء الميت وبناته معا اقتسموا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا انضم إليهم غيرهم في الميراث كالزوج أو الزوجة ، أو الأب أو الأم أو هما معا أخذ كل نصيبه حسب التفصيل الآتي ، والباقي يقتسمه البنون والبنات ، للبنت نصف ما يأخذه الابن باتفاق المذاهب الإسلامية ، دون استثناء .

وأيضا اتفقت المذاهب على إن الميت إذا ترك ابنا ، وأولاد أولاد فالابن يحجب عن الإرث أولاد الأولاد ، سواء أكانوا ذكورا ، أم إناثا . . واختلف فقهاء المذاهب فيما إذا ترك بنتا واحدة ، أو بنتين فأكثر ، ولم يترك ابنا . .

قال فقهاء المذاهب الأربعة : تأخذ البنت الواحدة النصف فقط ، والبنتان فأكثر الثلثين فقط ، والباقي يعطى لغيرهن . وقال الشيعة الإمامية : التركة كلها للبنت أو البنات ، ولا شيء لغيرها . والتفصيل في كتابنا الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة .

2– {فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} . قال صاحب مجمع البيان : « ظاهر قوله تعالى : {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} إن البنتين لا تستحقان الثلثين لكن الأمة أجمعت على إن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات » . هذا هو الصحيح ، وكل ما قيل من التعليل والتأويل حول {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} فهو من نسج الخيال .

وليس هذا بالشيء المهم ، وإنما المهم بيان ما اختلفت فيه المذاهب الإسلامية من ميراث البنت والبنات إذا لم يكن للميت ولد ذكر . . وقد اتفق الفقهاء قولا واحدا على إن الميت إذا ترك بنتا واحدة أخذت النصف بالفرض ، وان ترك بنتين فأكثر أخذن الثلثين ، واختلفوا في النصف الباقي بعد فرض البنت ، وفي الثلث الباقي بعد فرض البنتين ، لمن يعطى ؟ .

قال السنة : يعطى الباقي لأخي الميت ، مستندين إلى رواية عن طاوس عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي لأولي عصبة ذكر .

وأنكر الشيعة حديث طاوس لأنه كذاب (2) وقالوا : يرد النصف على البنت ، فتنفرد بالتركة كلها ، تأخذ النصف بالفرض ، والنصف الثاني بالرد . وأيضا يرد الثلث الباقي على البنتين فأكثر ، فينفردن بجميع التركة الثلثين بالفرض ، والثلث الباقي بالرد ، واستدلوا بأن القرآن الكريم فرض الثلثين للبنتين فأكثر ، وفرض النصف للبنت الواحدة ، ولا بد من وجود شخص ما يرد عليه الباقي بعد الفرض ، والقرآن لم يعيّن هذا الشخص بالذات ، وإلا لم يقع الخلاف ، فلم يبق لتعيين من يرد عليه الباقي إلا الآية 75 من سورة الأنفال ، و 6 من سورة الأحزاب : {وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ} . حيث دلت على إن الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة ، وليس من شك إن البنت أقرب من الأخ .

هذا ، إلى أن الشيعة لم ينفردوا بالقول : إن التركة بكاملها للبنت أو للبنات ، فلقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتا أو بناتا ، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض ، والباقي بالرد ، وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة ، الثلثين فرضا ، والثلث الباقي ردا ، مع العلم بأن الآية قالت : {فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .

فإذا كانت هذه الآية لا تمنع ان تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في الصورة التي ذكرها الحنفية والحنابلة فكذلك أيضا لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى ، والفرق تحكم ، لأن دلالة الآية واحدة لا يمكن تجزؤها بحال .

وأيضا قال الحنفية والحنابلة : إذا ترك الميت أما ، وليس معها واحد من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ التركة كلها الثلث بالفرض ، والثلثين بالرد ، مع العلم بأن اللَّه يقول : {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} فإذا جاز للام أن تأخذ التركة كلها مع قوله تعالى : {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} جاز أيضا للبنت أن تأخذ التركة كلها ، وكذلك البنات . مع قوله : {فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} على النحو الذي قدمناه . وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة ، والجزء السادس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق . وأصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر كتابا ضخما باسم « دعوة التقريب » ، أدرج فيه بحثنا هذا بكامله . . وتجدر الإشارة إلى أن ما نقلناه عن الحنفية والحنابلة كان مصدره كتاب المغني لابن قدامة ، وميزان الشعراني ، باب الفرائض .

3– {ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ} . يطلق الولد على الذكر والأنثى ، لأن لفظه مشتق من الولادة الشاملة للابن والبنت ، وقد استعمل القرآن لفظ الأولاد في الذكور والإناث ، قال تعالى : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} . وقال : {ما كان للَّه أن يتخذ ولدا} .

والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم ، ولا يدخل فيهما الجد والجدة . .

فإذا ترك الميت أبوين وأولادا ينظر : فإن كان في الأولاد ذكر أخذ كل من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد ، حتى ولو لم يكن إلا ذكر واحد ، وان لم يكن ذكر ، وكان الأولاد بنتين فأكثر أخذ الأبوان الثلث ، والثلثان للبنات باتفاق المسلمين جميعا . وان كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس ، وللبنت النصف بالفرض ، يبقى سدس ، يرد على الأب فقط عند السنة ، وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة ، إذا لم تحجب الأم بالأخوة ، ويقتسمون التركة أخماسا ، واحدا منها للأب ، وواحدا للأم ، وثلاثة للبنت ، وان حجبت الأم بالأخوة يرد على الأب والبنت فقط أرباعا ، أي ان الزائد يقسّم أربعة أسهم ، واحد منها للأب ، وثلاثة للبنت .

4– {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} . إذا لم يكن للميت ولد ، ولا ولد ولد ، وانحصر ميراثه بأمه وأبيه أخذت الأم الثلث ان لم يكن للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس ، فإن كان له أخوة أخذت السدس فقط ، والباقي في الحالين للأب ، واختلفت المذاهب في عدد الأخوة الذين يحجبون الأم . . قال المالكية : أقل ما يحجبها اثنان من

الأخوة ، دون الأخوات . وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : اثنان من الأخوة أو الأخوات . وقال الإمامية : إخوان أو أخ وأختان ، أو أربع أخوات ، على شريطة أن يكونوا أخوة أو أخوات للميت من أبيه وأمه ، أو من أبيه فقط ، وان يكونوا منفصلين عند موت المورّث لا حملا ، وان يكون الأب حيا .

وهؤلاء الأخوة يحجبون عن الميراث ، ولا يرثون .

5– { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ } . إذا ترك الميت مالا فيبدأ قبل كل شيء بما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره ، ثم بوفاء ديونه المالية ، حتى الحج والزكاة ، والخمس والنذورات ، ثم بتنفيذ وصيته من ثلث ما يفضل عن تجهيزه ودينه ، ثم بالميراث ، لأنه أشبه بإعطاء ما زاد عن الحاجة .

وتسأل : إذا كان الدين مقدما على الوصية ، فلما ذا قدمها في الذكر واللفظ ؟

الجواب : إن التقديم في الذكر واللفظ لا يقتضي التقديم في الحكم والتنفيذ ، لأن العطف ب (أو) لا يفيد الترتيب ، كما ذكرنا في فقرة الإعراب ، وإنما يفيد المساواة في أصل الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه ، فكأنه قال : من بعدهما . . أما التقديم عملا فيستفاد من دليل آخر ، وقد ثبت عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقام الإجماع على أنه لا وصية ولا ميراث إلا بعد وفاء الدين ، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة إن الميت مرتهن بديونه .

6 – { آباؤُكُمْ وأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهً كانَ عَلِيماً حَكِيماً } . هذه جملة معترضة ، تشير إلى أن تقدير المواريث وأسرارها لا تصاب بالعقول ، وإنما يدركها خالق الإنسان ، وهو وحده يعلم ما يضره وينفعه . . وهذه الآية تصلح للاستدلال على إن الأحكام الإلهية شرّعت لمصلحة الإنسان وسعادته وهنائه ، ومن هنا نستدل على إيمان الإنسان بصالح أعماله ، وعلى فسقه وإلحاده بضرره وفساده . {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} الحق ، لا من الإنسان الذي تتحكم به الميول والأهواء ، وقد رأينا أكثر الهيئات التشريعية والمجالس البرلمانية تضع القوانين لصالح الأقوياء ، واستغلالهم الضعفاء .

__________________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 261-266 .

2. قال السيد محسن الأمين في نقض الوشيعة فصل التعصيب : حتى طاوس أنكر أن يكون راوياً لهذا الحديث ، وقال - أي طاوس - : إن الشيطان ألقاه على لسان من نسب إلي هذا القول . وأسند السيد الأمين ذلك إلى رواة السنة .

قوله تعالى : {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الإيصاء والتوصية هو العهد والأمر ، وقال الراغب في مفردات القرآن : الوصية : التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ ، انتهى .

وفي العدول عن لفظ الأبناء إلى الأولاد دلالة على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بما ولده الميت بلا واسطة ، وأما أولاد الأولاد فنازلا فحكمهم حكم من يتصلون به فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد إذا لم يكن هناك من يتقدم على مرتبتهم كما أن الحكم في أولاد الإخوة والأخوات حكم من يتصلون به ، وأما لفظ الابن فلا يقضي بنفي الواسطة كما أن الأب أعم من الوالد .

وأما قوله تعالى في ذيل الآية : { آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } فسيجيء أن هناك عناية خاصة تستوجب اختيار لفظ الأبناء على الأولاد .

وأما قوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ففي انتخاب هذا التعبير إشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء فكأنه جعل إرث الأنثى مقررا معروفا وأخبر بأن للذكر مثله مرتين أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولا عليه يعرف بالإضافة إليه ، ولو لا ذلك لقال : للأنثى نصف حظ الذكر وإذن لا يفيد هذا المعنى ولا يلتئم السياق معه ـ كما ترى ـ هذا ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به ، وربما أيد ذلك بأن الآية لا تتعرض بنحو التصريح مستقلا إلا لسهام النساء وإن صرحت بشيء من سهام الرجال فمع ذكر سهامهن معه كما في الآية التالية والآية التي في آخر السورة .

وبالجملة قوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } في محل التفسير لقوله : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ } ، واللام في الذكر والأنثيين لتعريف الجنس أي إن جنس الذكر يعادل في السهم أنثيين ، وهذا إنما يكون إذا كان هناك في الوراث ذكر وأنثى معا فللذكر ضعفا الأنثى سهما ولم يقل : للذكر مثل حظي الأنثى أو مثلا حظ الأنثى ليدل الكلام على سهم الأنثيين إذا انفردتا بإيثار الإيجاز على ما سيجيء .

وعلى أي حال إذا تركبت الورثة من الذكور والإناث كان لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم إلى أي مبلغ بلغ عددهم .

قوله تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ } ظاهر وقوع هذا الكلام بعد قوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } إنه على تقدير معطوف عليه محذوف كأنه قيل : هذا إذا كانوا نساء ورجالا فإن كن نساء « إلخ » وهو شائع في الاستعمال ومنه قوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [ البقرة : 196 ] وقوله : { أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [ البقرة : 184 ].

والضمير في كن راجع إلى الأولاد في قوله : { فِي أَوْلادِكُمْ } وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر ، والضمير في قوله : { تَرَكَ } راجع إلى الميت المعلوم من سياق الكلام.

قوله تعالى : {وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } الضمير إلى الولد المفهوم من السياق وتأنيثه باعتبار الخبر والمراد بالنصف نصف ما ترك فاللام عوض عن المضاف إليه.

ولم يذكر سهم الأنثيين فإنه مفهوم من قوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } فإن ذكرا وأنثى إذا اجتمعا كان سهم الأنثى الثلث للآية وسهم الذكر الثلثين وهو حظ الأنثيين فحظ الأنثيين الثلثان فهذا المقدار مفهوم من الكلام إجمالا وليس في نفسه متعينا للفهم إذ لا ينافي ما لو كان قيل بعده : وإن كانتا اثنتين فلهما النصف أو الجميع مثلا لكن يعينه السكوت عن ذكر هذا السهم والتصريح الذي في قوله : فإن كن نساء فوق اثنتين ، فإنه يشعر بالتعمد في ترك ذكر حظ الأنثيين.

على أن كون حظهما الثلثين هو الذي عمل به النبي صلى الله عليه وآله وجرى العمل عليه منذ عهده صلى الله عليه وآله إلى عهدنا بين علماء الأمة سوى ما نقل من الخلاف عن ابن عباس .

وهذا أحسن الوجوه في توجيه ترك التصريح بسهم الأنثيين ، قال الكليني رحمه الله في الكافي : إن الله جعل حظ الأنثيين الثلثين بقوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ، وذلك أنه إذا ترك الرجل بنتا وابنا فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان فحظ الأنثيين الثلثان ، واكتفى بهذا البيان أن يكون ذكر الأنثيين بالثلثين ، انتهى ، ونقل مثله عن أبي مسلم المفسر : أنه يستفاد من قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وذلك أن الذكر مع الأنثى الواحدة يرث الثلثين فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين ، انتهى وإن كان ما نقل عنهما لا يخلو من قصور يحتاج في التتميم إلى ما أوضحناه آنفا فليتأمل فيه .

وهناك وجوه أخر سخيفة ذكروها في توجيه الآية كقول بعضهم : إن المراد بقوله تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } ، الاثنتان وما فوقهما فهذه الجملة تتضمن بيان حظ الأنثيين ، والنساء فوق اثنتين جميعا. ومثل قول بعضهم : إن حكم البنتين هاهنا معلوم بالقياس إلى حكم الأختين في آخر آية من السورة حيث ذكرت لهما الثلثين إلى غير ذلك مما يجعل عن أمثالها كلامه تعالى .

قوله تعالى : { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } إلى قوله : { فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } في عطف الأبوين في الحكم على الأولاد دلالة على أن الأبوين يشاركان الأولاد في طبقتهم ، وقوله : وورثه أبواه ، أي انحصر الوارث فيهما ، وفي قوله : { فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ } « إلخ » بعد قوله : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ } ، دلالة على أن الإخوة واقعة في طبقة ثانية لاحقة لطبقة الأبناء والبنات لا ترث مع وجودهم غير أن الإخوة تحجب الأم عن الثلث .

قوله تعالى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ } أما الوصية فهي التي تندب إليها قوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ } الآية [ البقرة : 180 ] ولا ينافي تقدمها في الآية على الدين ما ورد في السنة أن الدين مقدم على الوصية لأن الكلام ربما يقدم فيه غير الأهم على الأهم لأن الأهم لمكانته وقوة ثبوته ربما لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه غيره من التأكيد والتشديد ، ومنه التقديم ، وعلى هذا فقوله : { أَوْ دَيْنٍ } في مقام الإضراب والترقي طبعا .

وبذلك يظهر وجه توصيف الوصية بقوله : يوصي بها ففيه دلالة على التأكيد ، ولا يخلو مع ذلك من الإشعار بلزوم إكرام الميت ومراعاة حرمته فيما وصى به كما قال تعالى : { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } الآية : [ البقرة : 181 ] .

قوله تعالى : { آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } الخطاب للورثة أعني لعامة المكلفين من حيث إنهم يرثون أمواتهم ، وهو كلام ملقى للإيماء إلى سر اختلاف السهام في وراثة الآباء والأبناء ونوع تعليم لهم خوطبوا به بلسان « لا تدرون » وأمثال هذه التعبيرات شائعة في اللسان .

على أنه لو كان الخطاب لغير الورثة أعني للناس من جهة أنهم سيموتون ويورثون آباءهم وأبناءهم لم يكن وجه لقوله : { أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } فإن الظاهر أن المراد بالانتفاع هو الانتفاع بالمال الموروث وهو إنما يعود إلى الورثة دون الميت.

وتقديم الآباء على الأبناء يشعر بكون الآباء أقرب نفعا من الأبناء ، كما في قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ } [ البقرة : 158 ] وقد مرت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أبدأ بما بدأ الله الحديث.

والأمر على ذلك بالنظر إلى آثار الرحم واعتبار العواطف الإنسانية فإن الإنسان أرأف بولده منه بوالديه وهو يرى بقاء ولده بقاء لنفسه دون بقاء والديه فآباء الإنسان أقوى ارتباطا وأمس وجودا به من أبنائه ، وإذا بني الانتفاع الإرثي على هذا الأصل كان لازمه أن يذهب الإنسان إذا ورث أباه مثلا بسهم أزيد منه إذا ورث ابنه مثلا وإن كان ربما يسبق إلى الذهن البدوي أن يكون الأمر بالعكس .

وهذه الآية أعني قوله : { آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ ، نَفْعاً } من الشواهد على أنه تعالى بنى حكم الإرث على أساس تكويني خارجي كسائر الأحكام الفطرية الإسلامية .

على أن الآيات المطلقة القرآنية الناظرة إلى أصل التشريع أيضا كقوله : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } : [ الروم : 30 ] تدل على ذلك ، وكيف يتصور مع وجود أمثال هذه الآيات أن يرد في الشريعة أحكام إلزامية وفرائض غير متغيرة وليس لها أصل في التكوين في الجملة .

وربما يمكن أن يستشم من الآية أعني قوله : { آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ } إلخ ، تقدم أولاد الأولاد على الأجداد والجدات فإن الأجداد والجدات لا يرثون مع وجود الأولاد وأولاد الأولاد .

قوله تعالى : { فَرِيضَةً مِنَ اللهِ } إلخ الظاهر أنه منصوب بفعل مقدر والتقدير خذوا أو الزموا ونحو ذلك وتأكيد بالغ أن هذه السهام المذكورة قدمت إليكم وهي مفرزة معينة لا تتغير عما وضعت عليه .

وهذه الآية متكفلة لبيان سهام الطبقة الأولى وهي الأولاد والأب والأم على جميع تقاديرها إما تصريحا كسهم الأب والأم وهو السدس لكل واحد منهما مع وجود الأولاد ، والثلث أو السدس للأم مع عدمهم على ما ذكر في الآية وكسهم البنت الواحدة وهو النصف ، وسهم البنات إذا تفردن وهو الثلثان ، وسهم البنين والبنات إذا اجتمعوا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويحلق بها سهم البنتين وهو الثلثان كما تقدم.

وإما تلويحا كسهم الابن الواحد فإنه يرث جميع المال لقوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } وقوله في البنت : { وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ، وكذا الأبناء إذا تفردوا لما يفهم من قوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ، أن الأبناء متساوون في السهام ، وأمر الآية في إيجازها عجيب .

واعلم أيضا أن مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق في إيراث المال وو إمتاع الورثة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين سائر الناس وقد تقدم نظير هذا الإطلاق أو العموم في قوله تعالى : { لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ }. الآية ، وما ربما قيل : إن خطابات القرآن العامة لا تشمل النبي صلى الله عليه وآله لجريانها على لسانه فهو مما لا ينبغي أن يصغي إليه .

نعم هاهنا نزاع بين أهل السنة والشيعة في أن النبي هل يورث أو أن ما تركه صدقة ومنشؤه الرواية التي رواها أبو بكر في قصة فدك والبحث فيه خارج عن وضع هذا الكتاب ولذلك نرى التعرض له هاهنا فضلا فليراجع محله المناسب له .

__________________________

1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 176-180 .

قال الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهو بذلك يشير إلى حكم الطبقة الأُولى من الورثة (وهم الأولاد والآباء والأُمهات) ، ومن البديهي أنّه لا رابطة أقوى وأقرب من رابطة الأُبوة والبنوة ولهذا قدموا على بقية الورثة من الطبقات الأخرى .

ثمّ إنّ من الجدير بالإهتمام من ناحية التركيب اللفظي جعل الأُنثى هي الملاك والأصل في تعيين سهم الرجل ، أي أن سهمها من الإِرث هو الأصل ، وإِرث الذكر هو الفرع الذي يعرف بالقياس على نصيب الأُنثى من الإِرث إِذ يقول سبحانه : (ولِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، وهذا نوع التأكيد على توريث النساء ومكافحة للعادة الجاهلية المعتدية القاضية بحرمانهن من الإِرث والميراث ، حرماناً كاملا.

وأمّا فلسفة هذا التفاوت بين سهم الأُنثى والذكر فذلك ما سنتعرض له عمّا قريب إِن شاء الله.

ثمّ يقول سبحانه وتعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) أي لو زادت بنات الميت على اثنتين فلهن الثلثان أي قسم الثلثان بينهن.

ثمّ قال (وإِن كانت واحدة فلها النصف) أي لو كانت البنت واحدة ورثت النصف من التركة.

وها هنا سؤال : القرآن يقول في هذا المجال «فوق اثنتين» أي لو كانت بنات الميت أكثر من بنتين استحققن ثلثي التركة يقسّم بينهن ، وهذا يعني أن القرآن ذكر حكم البنت الواحدة ، وحكم البنات فوق اثنتين ، وسكت عن حكم «البنتين» ، فلماذا ؟

الجواب :

بملاحظة المقطع الأوّل من الآية الحاضرة يتضح جواب هذا السؤال ، ونعني قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، ولو إِجمالا ، لأن ورثة الميت إِن انحصروا في ابن واحد وبنت واحدة كان للابن الثلثان وللبنت الثلث ، فإِذا كانتا بنتين كان لهما الثلثان حسب هذه العبارة.

وخلاصة القول : أنّه إِذا قال للذكر مثل حظ الأُنثيين وكان أوّل العدد ذكراً وأُنثى وللذكر الثلثان وللأُنثى الثلث ، عُلِمَ من ذلك أن للبنتين الثلثين ، ولعل لوضوح هذا الأمر لم تتعرض الآية لبيانه (أي لذكر سهم الأختين) واكتفت بذكر سهم البنات المتعددات فوق اثنتين ، وهو الثلثان.

على أن هذا المطلب يتّضح أيضاً بمراجعة الآية الأخيرة من سورة النساء ، لأنّها جعلت نصيب الأُخت الواحدة النصف (مثل نصيب البنت الواحدة) ثمّ تقول : (فإِن كانتا اثنتين فلهما الثلثان) فمن هذا يتضح أن سهم البنتين هو الثلثان أيضاً.

هذا مضافاً إِلى ورود مثل هذا التعبير في الأدب العربي ، إِذ يقول العرب أحياناً «فوق اثنتين» ويكون مرادهم هم «اثنتان فما فوق».

وبغض النظر عن كل ما قيل أنّ الحكم المذكور من الأحكام القطعية المسلمة من وجهة نظر الفقه الإِسلامي والأحاديث الشريفة ، والرجوع إِلى السنة المطهرة (أي الأحاديث) كفيل برفع أي إِبهام في الجملة المذكورة إِن كان.

لماذا يرث الرّجل ضعف المرأة ؟

مع أنّ ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة ، إِلاّ أنّه بالإِمعان والتأمل يتّضح أنّ المرأة ترث ـ في الحقيقة ـ ضعف ما يرثه الرجل إِذا لاحظنا القضية من جانب آخر ، وهذا إِنّما هو لأجل ما يوليه الإِسلام من حماية لحقوق المرأة.

توضيح ذلك : إِن هناك وظائف أنيطت بالرجل (وبالأحرى كلِّف بأدائها تجاه المرأة) تقتضي صرف وإِنفاق نصف ما يحصل عليه الرجل على المرأة ، في حين لا يجب على المرأة أي شيء من هذا القبيل .

إِنّ على الرجل (الزوج) أن يتكفل نفقات زوجته حسب حاجتها من المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغير ذلك من لوازم الحياة كما أن عليه أن ينفق على أولاده الصغار أيضاً ، في حين أُعفيت المرأة من الإِنفاق حتى على نفسها ، وعلى هذا يكون في إِمكان المرأة تدخر كل ما تحصله عن طريق الإِرث ، وتكون نتيجة ذلك أن الرجل يصرف وينفق نصف مدخوله على المرأة ، ونصفه فقط على نفسه ، في حين يبقى سهم المرأة من الإِرث باقياً على حاله.

ولمزيد من التوضيح نلفت نظر القارئ الكريم إِلى المثال التالي : لنفترض أنّ مجموع الثروات الموجودة في العالم والتي تقسم تدريجاً ـ عن طريق الإِرث ـ بين الذكور والإِناث هو (30) ميليارد دينار ، والآن فلنحاسب مجموع ما يحصل عليه الرجال ونقيسه بمجموع ما تحصل عليه النساء عن طريق الإِرث .

فلنفترض أن عدد الرجال والنساء متساو فتكون حصة الرجال هو (20) ميليارداً ، وحصة النساء هي (10) ميلياردات .

وحيث أن النساء يتزوجن ـ غالباً ـ فإِن الإِنفاق عليهنّ يكون من واجب الرجال ، وهذا يعني أن تحتفظ النساء بـ (10) ميلياردات (وهو سهمهنّ من الإِرث) ، ويشاركن الرجال في العشرين ميليارداً ، لأن على الرجال أن يصرفوا من سهمهم على زوجاتهم وأطفالهم .

وعلى هذا يصرف الرجال (10) ميلياردات على النساء (وهو نصف سهمهم من الإِرث) فيكون مجموع ما تحصل عليه النساء ويملكنه هو (20) ميليارداً وهو ثلثا الثروة العالمية في حين لا يعود من الثروة العالمية على الرجال إِلاّ (10) ميلياردات ، أي ثلث الثروة العالمية (وهو المقدار الذي يصرفه الرجال على أنفسهم) .

وتكون النتيجة أنّ سهم المرأة التي تصرفه وتستفيد منه وتتملكه واقعاً هو ضعف سهم الرجل ، وهذا التفاوت إنّما لكونهنّ أضعف من الرجال على كسب الثروة وتحصيلها (بالجهد والعمل) ، وهذا ـ في حقيقته ـ حماية منطقية وعادلة قام بها الإِسلام للمرأة ، وهكذا يتبيّن أنّ سهمها الحقيقي أكثر ـ في النظام الإِسلامي ـ وإِن كان في الظاهر هو النصف .

ومن حسن الصدف أنّنا نقف على هذه النقطة إِذا راجعنا التراث الإِسلامي حيث أنّ هذا السؤال نفسه قد طرح منذ بداية الإِسلام وخالج بعض الأذهان ، فكان الناس يسألون أئمّة الدين عن سرّ ذلك بين حين وآخر ، وكانوا يحصلون على إِجابات متشابهة في مضمونها ـ على الأغلب ـ وهو أن الله إِذ كلف الرجال بالإِنفاق على النساء وأمهارهنّ ، جعل سهمهم أكثر من سهمهنّ (2) .

إِن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إِليه في ما كتب من جواب مسائله علّة إِعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث : لأن المرأة إِذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطي ، فلذلك وفرّ على الرجال ، وعلُة أُخرى في إِعطاء الذكر مثل ما يعطى الأُنثى لأن الأُنثى من عيال الذكر إِن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إِن احتاج فوفرّ على الرجال لذلك (3) .

إِرث الأب والأُمّ :

وأمّا ميراث الآباء والأُمهات الذين هم من الطبقة الأُولى ، وفي مصاف الأبناء أيضاً ، فإِن له كما ذكرت الآية الحاضرة (أي الآية الأُولى من هذه المجموعة) ثلاث حالات هي :

الحالة الأُولى : إِنّ الشخص المتوفى إِن كان له ولد أو أولاد ، ورث كل من الأب والأُمّ السدس : (ولأبويه لكل واحد منهما السّدس ممّا ترك إِن كان له ولد).

الحالة الثّانية : إِن لم يكن للمتوفى ولد ، وانحصر ورثته في الأب والأُمّ ، ورثت الأُمّ ثلث ما ترك ، يقول سبحانه : (فإِن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأُمّه الثلث) وإِذا كنّا لا نجد هنا أي ذكر عن سهم الأب فلان سهمه واضح وبيّن وهو الثلثان ، هذا مضافاً إِلى أنّه قد يخلف الميت زوجة فينقص في هذه الصورة من سهم الأب دون سهم الأُم ، وبذلك يكون سهم الأب متغيّراً في الحالة الثانية.

الحالة الثالثة : إِذا ترك الميت أباً وأُمّاً وأُخوة من أبويه أو من أبيه فقط ، ولم يترك أولاداً ، ففي مثل هذه الحالة ينزل سهم الأُم إِلى السدس ، وذلك لأن الأخوة يحجبون الأُم عن إِرث المقدار الزائد عن السدس وإِن كانوا لا يرثون ، ولهذا يسمى أخوة الميت بالحاجب ، وهذا ما يعنيه قول الله سبحانه : (فإِن كان له أخوة فلأُمّه السدس).

وفلسفة هذا الحكم واضحة ، إِذ وجود أُخوة للميت يثقل كاهل الأب ، لأن على الأب الإِنفاق على أُخوة الميت حتى يكبروا ، بل عليه أيضاً أن ينفق عليهم بعد أن يكبروا ، ولهذا يوجب وجود أخوة للميت من الأبوين أو من الأب خاصّة تدني سهم الأُمّ ، ولا يوجب تدني سهم الأب ، ولا يحجبونها عن إِرث ما زاد على السدس إِذا كانوا من ناحية الأُمّ خاصّة ، إِذ لا يجب لهم على والد الميت شيء من النفقات. كما هو واضح.

سؤال : ويرد هنا سؤال ، وهو أن القرآن استعمل في المقام صيغة الجمع إِذ قال : (فإِن كان له أُخوة) ونحن نعلم أن أقل الجمع هو ثلاثة ، في حين يذهب جميع الفقهاء إِلى أن الأخوين يحجبان أيضاً ، فكيف التوفيق بينهما ؟

الجواب :

إِنّ الجواب يتّضح من مراجعة الآيات القرآنية الأخرى ، وإذ لا يلزم أن يكون المراد كلّما استعملت صيغة الجمع ، الثلاثة فما فوق ، بل استعملت أحياناً على شخصين فقط كما في الآية (78) من سورة الأنبياء (وكنّا لحكمهم شاهدين).

والآية ترتبط بقضاء داود وسليمان ، وقد استخدم القرآن الكريم ضمير الجمع في شأنهما ، فقال «لحكمهم».

ومن هنا يتّضح أنّه قد تستعمل صيغة الجمع في شخصين أيضاً ، ولكن هذا يحتاج طبعاً إلى قرينة وشاهد ، والشاهد في المقام هو ورود الدليل من أئمّة الدين على ذلك ، وإجماع المسلمين ، إذ أجمع فقهاء المسلمين سنة وشيعة (إلاّ ابن عباس) إِن الحكم المذكور في الآية يشمل الأخوين أيضاً.

الإِرث بعد الوصية والدّين :

ثمّ إنّ الله سبحانه يقول : (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فلابدّ من تنفيذ ما أوصى به الميت من تركته ، أو أداء ما عليه من دين أوّلا ، ثمّ تقسيم البقية بين الورثة.

(وقد ذكرنا في باب الوصية أنّ لكل أحد أن يوصي بأُمور في مجال الثلث الخاص به فقط ، فلا يصح أن يوصي بما زاد عن ذلك إِلاّ أن يإِذن الورثة بذلك).

ثمّ قال سبحانه : (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعاً) وهذه العبارة تفيد أن قانون الإرث المذكور قد أرسى على أساس متين من المصالح الواقعية ، وأن تشخيص هذه المصالح بيد الله ، لأن الإِنسان يعجز عن تشخيص مصالحه ومفاسده جميعاً ، فمن الممكن أن يظن البعض أنّ الآباء والأُمهات أكثر نفعاً لهم ، ولذلك فهم أولى بالإِرث من الأبناء وإِن عليه أن يقدمهم عليهم ، ومن الممكن أن يظن آخرون العكس ، ولو كان أمر الإِرث وقسمته متروكاً إِلى الناس لذهبوا في ذلك ألف مذهب ، ولآل الأمر إِلى الهرج والمرج والفوضى ، وانتهى إِلى الإِختلاف والتشاجر ، ولكن الله الذي يعلم بحقائق الأُمور كما هي أقام قانون الإِرث على نظام ثابت يكفل خير البشرية ويتضمّن صلاحها ...

ولأجل أن يتأكد كل ما ذكر من الأُمور ، ويتخذ صفة القانون الذي لا يحتمل الترديد ، ولا يكون فيه للناس أي مجال نقاش ، يقول سبحانه : (فريضة من الله إِنّ الله كان عليماً حكيماً) وبذلك يقطع الطريق على أي نقاش في مجال القوانين المتعلقة بالأسهم في الإِرث .

_________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 49-53 .

2. أصول الكافي ، ج7 ، ص 85 ، باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم .

3. أصول الكافي ، ج7 ، ص 85 ، باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم .

|

|

|

|

دراسة تكشف "مفاجأة" غير سارة تتعلق ببدائل السكر

|

|

|

|

|

|

|

أدوات لا تتركها أبدًا في سيارتك خلال الصيف!

|

|

|

|

|

|

|

العتبة العباسية المقدسة تؤكد الحاجة لفنّ الخطابة في مواجهة تأثيرات الخطابات الإعلامية المعاصرة

|

|

|