التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين

اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة

العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات

الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور

العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون

احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام

مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة

التاريخ الاسلامي

السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام

الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان

علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)

الدولة الاموية

الدولة الاموية *

الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد

الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية

الدولة العباسية

الدولة العباسية *

خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل

خلفاء بني العباس المرحلة الثانية

عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله

عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله

عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية

التاريخ الحديث والمعاصر

التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا

تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر

بطليموس الثالث والدين (مرسوم كانوب)

المؤلف:

سليم حسن

المصدر:

موسوعة مصر القديمة

الجزء والصفحة:

ج15 ص 170 ــ 181

2025-10-12

53

فطن ملوك البطالمة من بادئ الأمر أن مفتاح سَيْر الأحوال في البلاد المصرية قاطبة كان في يد رجال الدين، ولذلك كان كل منهم عندما يتولى عرش ملك أرض الكنانة يبذل جهده لإرضاء طبقة رجال الدين بوجه عام؛ ولا غرابة في ذلك فقد كان كل ملوك البطالمة على دين الفراعنة، وكان كل واحد منهم يلقب نفسه فرعونًا؛ ولذلك فإن «بطليموس الثالث» عندما تولى عرش الملك لم يحِدْ عن طريقة أسلافه في معاضدة الكهنة، ومحاولة الارتباط بهم، وإرضائهم، ولا أدل على ذلك من المرسوم الذي صدر في عهد هذا العاهل، ونُشِر في كل أنحاء البلاد، والظاهر أن بطليموس كان يرغب في أن يجعل الكهنة يتَّكلون عليه تمام الاتكال؛ ومن أجل ذلك كان يجتمع بهم سنويًّا، ليتخذ القرارات التي يراها، وترضي رجال الدين في آن واحد.

وأهم مرسوم كُشِف عنه حتى الآن في عهد «بطليموس الثالث» هو مرسوم كانوب، فقد كانت أهدافه متعددة، ومادته تكشف لنا عن معلومات قيمة تلقي ضوءًا كبيرًا على عهد هذا العاهل، وقد كان صدوره في 6 مارس سنة 237ق.م.

وهذا المرسوم نُقِش بثلاث لغات؛ وهي: المصرية القديمة (أو اللغة المقدسة)، والديموطيقية، والإغريقية، وقد عُثِر حتى الآن على أربعة نسخ منه، وهي كالآتي:

(1) لوحة «تانيس»: وُجِدت النسخة الأولى من هذا المرسوم في تانيس نُقشت على لوحة من الحجر الجيري، كشف عنها في عام 1865 في «صان الحجر» مهندس فرنسي أثناء أعمال حفر قناة السويس، وقد نشرها وترجمها الأثري «لبسيوس» (1)، وهذه اللوحة محفوظة الآن بالمتحف المصري برقم 22187 (2). وبعد ذلك ترجمت هذه اللوحة إلى لغات مختلفة، وقد علق عليها كل من «ريناخ» Reinach و«روزلر» Roesler و«فشر» Wescher و«برش» و«شارب» Sharpe و«ريفيو» Revillout وبركش، وقد ترجم (3) الأخير الرواية الديموطيقية، وكذلك ترجمها «بيريه» Pierret و«شاباس» وغيرهم.

(2) كوم الحصن (4): والنسخة الثانية عُثِر عليها في كوم الحصن عام 1881 ميلادية، وهي محفوظة كذلك بمتحف القاهرة برقم 22186، وهي لوحة من الحجر الجيري عثر عليها «مسبرو» وترجم النص الإغريقي «مولر»، ثم ترجم هذا النص مع الروايات الديموطيقية المؤرخ «مهفي».

(3) والنسخة الثالثة عبارة عن قطعة من لوحة من البازلت الأسود (5)، وكانت في الأصل مستعملة «أسكفة» لأحد المساجد بالقاهرة في عهد الحملة الفرنسية، والمتن الإغريقي الذي عليها قد زالت معالمه تقريبًا، ولم يبق من المتن الديموطيقي إلا سطران، ولم تُنشَر بعدُ محتويات هذه القطعة حتى الآن بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا.

(4) مدينة الكاب (6): وأخيرًا لدينا متن رابع عُثر عليه في أثناء أعمال الحفر التي قامت بها البعثة البلجيكية في مدينة «الكاب» القديمة، وهذا المتن هو عبارة عن قطعة من الحجر الرملي البالي جدًّا، وقد نجح كل من الأثري عباس بيومي، والأثري «جيرو» في الوصول إلى الكشف عن هذه النسخة الأخرى من مرسوم كانوب، وتحتوي بوجه خاص على رواية جديدة هامَّة في المتن الإغريقي في فقرة استوقفت النظر (7)، وقد جمع الأثري زيته كل هذه النصوص عدا النص الأخير ورتبها، وتحدث عن مصادرها (8).

وأخيرًا جمع الأثري «شبيجلبرج» النصوص الإغريقية والمصرية والديموطيقية وترجمها، وعلق عليها بعد أن أفاد من أغلاط من سبقه (9).

وهاك ترجمة نص القرار على حسب النص المصري القديم والإغريقي والديموطيقي، وهي لا تختلف كثيرًا الواحدة عن الأخرى.

(1) التاريخ: السنة التاسعة اليوم السابع من شهر «أباليوس» في اليوم السابع عشر، الشهر الأول من فصل الشتاء. كان سكان مصر تحت حكم جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري (بطليموس محبوب بتاح عاش أبديًّا) ابن الملك بطليموس و«أرسنوي» الأخوين الإلهين، حينما كان كاهن الإسكندر المرحوم وكاهن الأخوين الإلهين والإلهين المحسنين هو «أبولانيدس» بن «موسكيان»، كما كانت «مناكرادا» ابنة «بيلامنا» حاملة السلة أمام «أرسنوي» محبة أخيها.

(2) المقدمة: في هذا اليوم قرر المشرفون على المعابد، والكهنة (خَدَمة الآلهة) والكهنة السريون، والكهنة مطهرو الإله الذين يلبسون الآلهة ملابسهم، وكتبة كتَّاب الإله، والعلماء والكهنة آباء الآلهة، والكهنة جميعًا الذين أتوا من شطري الوادي، أي الوجه القبلي والوجه البحري في اليوم الخامس من شهر «دياوس» الذي احتفلوا فيه بعيد رأس السنة لجلالته، وفي اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر الذي تولى فيه جلالته وظيفته العظيمة من والده، وقد تجمعوا في بيت الإله الخاص بالإلهين المحسنين في «بر-جوتي» (كانوب).

(3) بداية وضع المرسوم. الملك والملكة يبرهنان على أنهما محسنان لمعابد مصر: حدث هنا أن ملك الوجه القبلي والوجه البحري (بطليموس العائش أبديًّا محبوب بتاح) ابن بطليموس و«أرسنوي» الإلهان الأخوان، والأميرة برنيكي أخته وزوجه والإلهان المحسنان كانا يفعلان الخير كثيرًا جدًّا في معابد مصر في كل زمان.

(4) الملك والملكة يهتمان بالحيوان المقدس: وهما يهتمان كذلك في كل وقت بشعائر العجل «أبيس» والعجل «منيفيس»، وكل الحيوانات المؤلهة في مصر، وقدَّما أشياء كثيرة (أي قربات كثيرة، ومعدات عدة).

(5) الملك يحضر التماثيل المصرية التي كان قد استولى عليها «الفرس»: وقد فعل من أجل المحافظة على بقاء صور الآلهة التي كانت قد اغتصبها الفرس الخاسئين من مصر، وقد زحف جلالته على أرض «آسيا» وخلَّص «التماثيل» وأحضرها ثانية إلى «تامرى» (مصر) ووضعها (ثانية) في مكانها في المعابد التي كانت قد انتُزعت منها فيما مضى.

(6) الملك يحافظ على السلام في البلاد، ويحارب من أجل ذلك البلاد النائية: وقد حمى مصر من الحرب، وذلك عندما حارب خارجها في الوديان البعيدة أقوامًا أجنبية كثيرة، وحارب رؤساءهم الذين يسيطرون عليهم.

(7) الملك والملكة حَمَيا رعاياهما بسَنِّ القوانين: وقد عدلا بين كل أهالي مصر (تامرى = أرض الدميرة) وكل أهل الأراضي الذين كانوا رعايا لجلالتيهما.

(8) عندما حدث فيضان منخفض نجده حمى المهددين بالجوع باتخاذ احتياطات واسعة، وبذلك أوجد له ذكرى باقية عند سكان البلاد: وعندما حدث فيضان منخفض في زمنهما حزنت قلوب كل سكان مصر بسبب ما وقع، ولما فكر في الكوارث التي وقعت في زمن الملوك السالفين عندما حدث نيل منخفض لسكان مصر في زمنهم، فإن جلالته اهتم بنفسه مع أخته، ومن ثم احترق قلبهما من أجل سكان المعابد وسكان مصر قاطبة، وفكَّرا كثيرًا جدًّا في فرض ضرائب كبيرة رغبة في أن يجعلا الناس يحيون، وعمِلا على جلب الغلال إلى مصر من «رتنو الشرقية» (سوريا) ومن أرض «كفتيو» ومن جزيرة سيناء الواقعة في الأخضر العظيم (البحر الأبيض المتوسط) ومن أراضٍ أجنبية كثيرة، وذلك بأن دفعا فضة كثيرة مقابل ذلك بأسعار عالية، وبذلك نجا سكان مصر، ومن ثم أصبحوا يعترفون بأعمالهم الخيرية إلى الأبد؛ وكذلك خدماتهما العدة العائشين منهم، ومن سيأتي بعدهم.

(9) الملك والملكة يكافآن على كل هذه الأعمال الخيرة من الآلهة: ومن أجل ذلك جعلت الآلهة وظيفتيهما ثابتة بوصفهما حاكمين للوجه القبلي والوجه البحري، وكافآهما بكل الخير حتى نهاية الأبدية.

(10) وبناء على ذلك قرر الكهنة مضاعفة احترام الملك والملكة وتعظيمهما: عافية وصحة! (أي للملك)، وقد وضع كهنة مصر (تامرى) في قلوبهم أن يكثروا ويفخموا الشعائر العدة لملك الوجه القبلي والوجه البحري (بطليموس محبوب بتاح العائش مخلدًا) والأميرة «برنيكي»، الإلهان المحسنان، في المعابد، والاحترام الخاص بالإلهين الأخوين الحاميين اللذين أوجداهما، وبذلك عظموهما.

(11) قرار بتعيين كهنة للإلهين المحسنين، وإنشاء طائفة خامسة: والكهنة الذين في كل معابد مصر هم أولئك الكهنة الذين سيُسمَّون باسم كهنة الإلهين المحسنين، ويجب أن يُضَم لهم اسم وظائف الكهنة خدمة الإله، ويجب أن يُكتَبوا على حسب ذلك في كل وثيقة، وأن يُنقَش على الأختام التي يحملونها ما يدل على أنهم كهنة الإلهين المحسنين، وفضلًا عن ذلك تضاف إلى أربع طوائف الكهنة الموجودين فعلًا في جماعة الكهنة لكل معبد طائفة أخرى يُطلَق عليها طائفة الإلهين المحسنين (إيرجيتيس) وذلك لأنه من حسن الحظ حدث أن ولادة الملك بطليموس بن الإلهين المحبين قد وقع في اليوم الخامس من شهر «دياوس» وهو الذي كان بداية خير لكل الناس.

(12) اختيار الكهنة الجدد، وحقوقهم، وترتيبهم: وقد دُوِّن في هذه الطائفة (من الكهنة) كل من أصبحوا كهنة منذ السنة الأولى، وكل من سيصبح كذلك حتى شهر مِسْرَى من السنة التاسعة، وكذلك أولادهم إلى أبد الآبدين. أما أولئك الذين كانوا من قبل كهنة حتى السنة الأولى فإنهم سيبقون في نفس طوائفهم التي كانوا فيها من قبل، وكذلك أطفالهم فإنهم منذ الآن سيوضعون في نفس الطوائف التي فيها آباؤهم.

(13) يجب أن يكون لطائفة الكهنة الجدد نفس الحقوق التي يتمتع بها الكهنة القدامى: أما فيما يخص العشرون كاهنًا أصحاب المشورة، وهم خمسة من كل طائفة، فإن هؤلاء الكهنة أصحاب المشورة سيُزادون إلى خمسة وعشرين، والخمسة المضافون يؤخذون من الطائفة الخامسة التابعة للإلهين المحسنين، وهؤلاء الذين انتُخبوا من الطائفة الخامسة للإلهين المحسنين فإنهم يشتركون في شعائر التطهير، وكذلك في كل الأحفال الأخرى التي كانت تقام في المعابد، وهذه الطائفة سيكون لها رئيس كما في الطوائف الأربع الأخرى.

(14) ويجب أن يُقام عيد سنوي كبير للإلهين المحسنين خلافًا للعيد الشهري مثل آلهة مصر العظام. ومعلوم أنه في كل شهر كان يقام عيد للإلهين المحسنين في كل المعابد على حسب المرسوم الذي صدر من قبل، في الأيام: الخامس، والتاسع، والتاسع والعشرين من كل شهر، وأنه كان يُحتَفل للآلهة العظماء الآخرين في كل سنة بأعياد وأحفال دينية، وكذلك يجب أن يُقام عيد كبير في زمنه من السنة من أجل ملك الوجه القبلي والوجه البحري (بطليموس العائش أبديًّا المحبوب من بتاح) ولأجل الأميرة «برنيكي» وهما الإلهان المحسنان، وسيُحتفل به في شطري البلاد، وفي كل مصر، وهو اليوم الذي سيشرق فيه النجم «سبد» (إزيس) وهو اليوم المعترف به في كتابات بيت الحياة بأنه السنة الجديدة كما يقال.

وهو الذي يُحتَفل به في السنة التاسعة في اليوم الأول من الشهر الثاني من فصل الصيف، وهو الذي يحتفل فيه بعيد أول سنة لبوبسطة، وعيد «بوبسطة الكبير»، وعندما يكون زمن حصاد كل الفاكهة وفيضان النيل، وإذا تغير طلوع النجم «سوبد» إلى يوم آخر بعد مضي أربع سنوات فإنه لا ينبغي أن يتغير، بل يُحتَفل به في أول يوم طلوع القمر في شهر بئونة، وهو اليوم الذي كان قد احتُفل به في الأصل في السنة التاسعة، وكذلك ينبغي أن يحتفل به خمسة أيام والتاج معقود على رأسه، وتُقدَّم القرابين على مائدة القربان، وتقدم قربان المشروبات، وكل شيء يعمل يكون كالمعتاد، ولأجل أن تتوالى الفصول بنظام مطلق على حسب نظام العالم الفعلي، وألا يحدث أن بعض الأعياد الدينية التي يُحتَفل بها في الشتاء لا تقع أبدًا في الصيف — وذلك بسبب أن النجم يتقدم يومًا كل أربعة أعوام — وحتى لا يحدث أن بعض الأعياد من بين الأعياد الأخرى التي تُقام الآن في الصيف تقام في الشتاء في الأزمان التي ستأتي بعد، كما حدث ذلك فيما مضى، وتحدث الآن كذلك إذا بقيت السنة مؤلفة من ثلاث مائة وستين يومًا، وخمسة الأيام التي زيدت باسم أيام النسيء الخمسة، فإنه منذ الآن سنضيف يومًا مخصصًا لعيد الإلهين المحسنين كل أربع سنوات لخمسة أيام النسيء قبل السنة الجديدة حتى يعلم الكل أن ما كان ناقصًا من قبل في نظام الفصول والسنة، وفي القواعد الموضوعة بخصوص النظام العام للعالم قد أصلحه وتمَّمه الإلهان المحسنان.

(15) موت الأميرة الصغيرة، وتقديسها: ولما كان من المفهوم أن الملك بطليموس والملكة برنيكي الإلهين المحسنين قد أنجبا ابنة تُدعَى «برنيكي» وقد أعلن في الحال أنها ملكة، فقد حدث أن هذه الابنة قد ذهبت فجأة — وهي عذراء — إلى عالم الأزل، وأن كهنة كل البلاد كانوا يأتون بجوار الملك كل سنة، وكانوا كذلك بالقرب منه، فإنهم أسهموا في إقامة جَنَّاز عظيم حزنًا بسبب هذا الحادث، وبعد أن التمسوا من الملك والملكة أقنعوهما بأن يضعوا الإلهة مع أوزير في معبد «كانوب»، الذي لم يكن من بين معابد الدرجة الأولى وحسب، بل من بين أكثرها احترامًا عند الملك، وفي كل البلاد، وكان موكب قارب أوزير المقدس لهذا المعبد يُبتَدأ سنويًّا من المعبد الذي في «هيراكليون» في اليوم التاسع والعشرين من كيهك عندما كان أولئك التابعين لمعابد الدرجة الأولى يقدمون ضحايا على موائد القربان التي أقاموها على كلا جانبي الطريق، وبعد ذلك كانوا يؤدون أحفال تأليهها، وختام الجنَّاز بأبهة وتفصيل كما هي العادة في حالة العجل «أبيس» والعجل «منيفيس».

وقد قرر: أن تُؤدَّى احترامات أبدية للملكة «برنيكي» ابنة الإلهين المحسنين في كل معابد البلاد، ولما كانت قد ذهبت للآلهة في شهر طوبة، وهو الذي غادرت فيه الحياة ابنة الشمس (تفنوت) في الزمن الأوَّلي، وهي التي كان قد سماها والدها تاجة، وأحيانًا نظرة، وأقام لها عيدًا وموكبًا قارب في معظم معابد الدرجة الأولى في هذا الشهر، وهو الذي حدث فيه تأليهها في الأصل (فقد تُقرِّر) أن يقام للملكة «برنيكي» كذلك، ابنة الإلهين المحسنين في كل معابد البلاد في شهر طوبة، عيد وموكب قارب لمدة أربعة أيام من السابع عشر، وهو الذي كان يحدث فيه في الأصل الموكب، وختام الحزن، وكذلك توضع صورة مقدسة لها من الذهب المُطعَّم بالجواهر في كل من معابد الدرجة الأولى والثانية، ويُنصَب في المحراب (الداخلي) وهي التي سيحملها بين ذراعيه الكاهن خادم الإله، أو أولئك الكهنة الذين يدخلون قدس الأقداس لأجل إلباس الآلهة، وذلك عندما يحدث الذهاب إلى الخارج، وعند أعياد الآلهة الآخرين، وذلك لأنه عندما يراها الجميع يمكن أن تُحتَرم وتعبد مثل (صورة) برنيكي سيدة العذارى، وأن يوضع لباس الرأس الملكي على صورتها، على أن يكون مختلفًا عن الذي وُضِع على رأس والدتها «برنيكي» وسيحتوي على سنبلتي قمح يكون في وسطها التاج الذي في صورة صل، وخلف ذلك صولجان بردي مناسب كالذي تمسكه الإلهات في أيديهن، وأن يكون كذلك ملفوفًا حوله ذيل صل التاج حتى إن الرمز الذي يدل على اسم «برنيكي» على حسب النظام الرمزي للكتابة المقدسة يؤخذ من صورة لباس رأسها الملكي.

وعندما تقام أعياد كيكليا Kikellia (أعياد في الإسكندرية) في شهر كيهك قبل سياحة أوزير الثانية، فإنه على العذارى والكهنة أن يجهزوا صورة أخرى لبرنيكي سيدة العذارى، وعليهم أن يقدموا كذلك ضحية، والشعائر الأخرى التي تُؤدَّى في هذا العيد، وسيكون ذلك مشروعًا بنفس الطريقة لأية عذارى أخريات يخترن تأدية الشعائر العادية للإلهة، وكذلك ينبغي أن تغني لها الأناشيد العذارى المختارات اللائي في خدمة الإلهة، وعليهن أن يرتدين ملابس الرأس المتعددة الخاصة بالآلهة الذين هن كاهناتهن، وعندما يأتي الحصاد المبكر فعلى العذارى المقدسات أن يحملن سنابل قمح لتُوضَع أمام صورة الآلهة.

وعلى الرجال والنساء المغنين أن يغنوا لها يوميًّا في الأعياد، وفي مجتمعات سائر الآلهة أيضًا، ومهما كانت الأناشيد التي ألَّفها الكتبة المقدسون يمكن أن تسلم لمعلم (الكورس)، ويجب أن تُدوَّن منها نسخ في الكتب المقدسة.

ولما كانت جرايات القمح تعطى الكهنة من الأملاك المقدسة عندما يُؤتَى بها لكل الطائفة، فإنه لا بد أن يُعطَى بنات الكهنة من الدخل المقدس على أن تُحسَب من أي يوم يولدن فيه، والإعالة قد قررها الكهنة المستشارون في كل معبد، وذلك على حسب نسبة الدخل المقدس، والخبز الذي يُقدَّم لزوجات الكهنة يجب أن يكون له شكل خاص، وأن يسمى خبز «برنيكي»، وعلى الفرد الذي يعين مشرفًا وكاهنًا أكبر في كلٍّ من المعابد وكتاب المعابد أن ينسخوا هذا المنشور على لوحة حجر، أو برنز باللغة الهيروغليفية، وبالمصرية (الديموطيقي) وبالإغريقية، وعليه أن ينصبها في أظهر مكان في المعابد التي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛ لأجل أن الكهنة في كل البلاد يمكنهم أن يظهروا أنهم يحترمون الإلهين المحسنين، وكذلك أولادهما كما هو متفق عليه.

تعليق: والآن يتساءل المرء ما الذي نستطيع استنباطه للتاريخ من هذه الوثيقة التي أفاض كاتبها أو كاتبوها القول بصورة مبالغ فيها؟ والواقع أنه بعد فحص دقيق لم نصل بالضبط إلى الأسباب الأصلية التي حدت إلى إنشاء مرسوم كانوب بالصورة التي وصلت إلينا، فعلى حسب ما يُرى مما جاء فيه نفهم أنه كان قد حرره الكهنة الذين اجتمعوا في مجلس ديني احتفالًا بالعيد السنوي لولادة الملك، وبُعَيد تتويجه في وقت واحد عام 238ق.م وذلك على حسب التقاليد المصرية القديمة، ويرجع ذلك إلى أن كل ملك من ملوك البطالمة كان يُعدُّ نفسه فرعونًا حقيقيًّا إرضاءً للكهنة، ولتنفيذ أغراضه السياسية.

والواقع أن جماعة الكهنة قد عددوا في هذه الوثيقة المكرمات والأيادي البيضاء التي أسداها إليهم الملك «بطليموس الثالث» وابنته الأميرة الصغيرة «برنيكي» وهي التي كان قد حضرتها الوفاة أثناء انعقاد المجلس الديني هذا على حين غفلة.

ولكن نجد المؤرخ بوشيه لكلرك (10) Bouché-Leclercq يعتقد أن الغرض الأصلي من هذا المرسوم هو ما جاء في فقرة قصيرة جدًّا في المتن الإغريقي والمتن الهيروغليفي (11)، وهذه الفقرة خاصة بإصلاح التقويم المصري الذي تحدثنا عنه آنفًا.

والحقيقة أن السنة المصرية المؤلفة من اثني عشر شهرًا كل منها ثلاثون يومًا مضافًا إلى ذلك خمسة أيام النسيء كانت لا تزال متأخرة عن التقويم الحقيقي بربع يوم عن كل سنة شمسية حقيقية، ولذلك كان النقص في نهاية زمن معين يظهر لدرجة أن فصول السنة نفسها كانت تضطرب، فإذا كان كل أربع سنوات يضاف إليها يوم تكميلي للسنة — لأنها كانت متأخرة بمقدار ربع يوم في كل سنة — فإنه يمكن تفادي النقص تفاديًا فعليًّا، وهذه هي النتيجة التي كان يرمي «بطليموس الثالث» للحصول عليها، على أنه لم يكن في استطاعته أن ينجح في الوصول إلى غرضه، هذا على حسب رأي «بوشيه لكلرك»، وذلك لأن العادات الكهنية القديمة كانت تقوم في وجه أي تغيير، ومن أجل ذلك أخذ الكهنة حذرهم مقدمًا، فخلصوا أنفسهم من هذه المسئولية بقولهم في صلب المتن: «حتى يعلم الجميع أن ما كان خاطئًا فيما مضى في ترتيب الفصول، وفي القواعد الموضوعة فيما يخص النظام العام للعالم قد صُحِّح وتُمِّم بالإلهين المحسنين »(12).

وهذا الرأي — كما ذكرنا آنفًا — قد ناقضه بعض كبار المؤرخين ممن يُعتَمد على آرائهم. هذا فضلًا عن النعرة التي نجدها كثيرًا في كتابات المؤلفين الغربيين، وهي التي تنسب كلَّ شيء إلى الفكر الإغريقي والعلم الإغريقي الذي برهنت البحوث الحديثة عن أنه مرتكز في أصوله على العلم المصري بصفة قاطعة.

ومهما يكن من أمر فإنه من الواضح تمامًا أن مجموع ما جاء في المرسوم من حيث اللغة يحتوي على عدة تعابير مستعارة من الصيغ الحكومية الإغريقية، ولا يحتوي على أي لقب ملكي على حسب التعبير الفرعوني. يضاف إلى ذلك أن الروايات الثلاث، وهي الإغريقية والديموطيقية والمصرية القديمة، تتفق بقوة بالغة من حيث التعابير، لدرجة أن بعض المؤرخين يظن أن الأصل قد كُتِب بالإغريقية، ثم تُرجِم إلى المصرية القديمة، وإلى الديموطيقية مما يدل على النفوذ الإغريقي وقتئذٍ، وأن هذا النفوذ نراه قد قلَّ عندما وضع المصريون أنفسهم — فيما بعد — مرسوم منف (أي حجر رشيد) باللغة المصرية، ثم تُرجِم إلى اليونانية، وعلى أية حال فإن هذه آراء مصدرها الحدس والتخمين، والثابت من كلٍّ من المرسومين؛ مرسوم كانوب، ومرسوم منف أن الكهنة المصريين كان لهم نفوذهم العظيم؛ لأن الشعب كان في صفهم دائمًا، هذا ونلحظ على أية حال أن مرسوم «كانوب» قد احتوى على حشوٍ كثير؛ من ذلك المكانة التي تحتلها عبادة الملك حتى في الحياة الكهانية العادية، كما يظهر لنا كذلك أنه ليس هناك إلا فرق طفيف عند الشعب المصري بين الملوك والآلهة، ولا أدل على ذلك من أن موت برنيكي الصغيرة الذي حدث أثناء انعقاد المجلس الديني قد أدَّى إلى إضافة فقرة جديدة في منهاج الكهنة أصحاب الشورى، وقد توسَّع هؤلاء المستشارون من الكهنة — بكثير من البشر والاغتباط — في ذكر المكرمات التي أدوها للأسرة المالكة، وقد كوفئوا عليها بطبيعة الحال حتى عمَّت هذه المكافأة جميع طوائف الكهنة، من أكبرها إلى أصغرها، كما نقرأ ذلك في نص المرسوم.

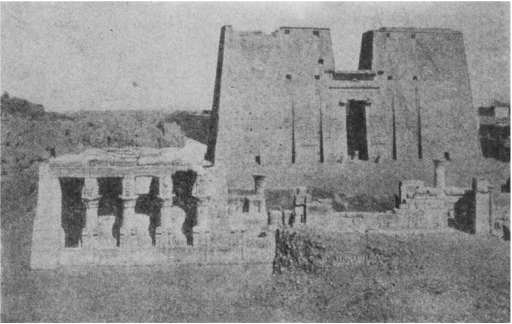

وعلى أية حال فإن ما أظهره هؤلاء الكهنة من حفاوة زائدة، وملق مبالغ فيه للأسرة المالكة، قد قابله الملك «بطليموس» الثالث بالشكر والعرفان للجميل؛ إذ نجده، فضلًا عن الأوقاف التي حبسها عليهم، في العام التالي لصدور مرسوم كانوب يحتفل بإقامة معبد في إدفو في السابع من شهر أبيب من العام العاشر من حُكْمه (23 أغسطس سنة 237ق.م) وأهداه للإله «حور» وهو الإله الذي يقابل عند اليونان الإله «أبوللون»، غير أن بناءه لم يتمَّ في عهده، وقد استمر العمل فيه — كما سنرى بعد — حتى آخر عهد البطالمة؛ أي في عهد بطليموس «نيوس ديونيسوس» الذي لُقِّب بالزمار.

هذا، ونجد أيادي هذا الملك البيضاء على رجال الدين في كثير من أنحاء البلاد المصرية، كما سنتحدث عن ذلك بعد في مكانه، وبخاصة إقامة المعابد، وإصلاح ما تهدم منها، أو إضافة الكثير لما هو قائم، فكان شأنه في ذلك شأن عظماء فراعنة مصر الأقدمين الذين كان يسير على نهجهم في إرضاء الآلهة، أو بعبارة أخرى إرضاء رجال الدين أصحاب السلطان الحقيقي في البلاد.

والواقع أن العالم الحديث مدين لبطليموس الثالث بوضع الحجر الأساسي لمعبد إدفو الذي يُعدُّ في نظر العالم الآن عامة بأنه أضخم معبد ديني يقدم لنا صورة صادقة واضحة عن هيئة المعبد المصري، وعن العبادة التي كانت سائدة في عهد قدماء المصريين، وكذلك عن عمارة المعابد في زمنهم، فقد ترك لنا قدماء المصريين مباني دينية كثيرة غاية في الروعة والجمال الفني، ولكن كلها قد أَخْنى عليها الدهر فهُدِّمت أو شوِّهت بدرجات مختلفة؛ فلم نجد فيها معبدًا كاملًا في ضخامة معبد «إدفو» الذي يعبر أحسن تعبير عن الفكر الديني عند قدماء المصريين.

شكل 3-2: معبد حور إله إدفو وبيت الولادة، أقيم في عهد بطليموس الثالث عام 237ق.م وانتهى عام 57ق.م.

ومن أجل ذلك سنحاول هنا أن نعطي صورة واضحة — بقدر ما تسمح به الأحوال — عن وصف المعبد، والعبادة التي كانت تُؤدَّى فيه، والأعياد التي كان يُحتَفل بها في داخله، كما كانت في العهد الفرعوني، وبقيت مستمرة حتى العهد البطلمي بصورة واحدة لم تتغير.

ومصادرنا في هذا الموضوع تنحصر في النقوش التي على جدران هذا المعبد، وهي التي تناولها بالبحث الأستاذ «الليو» (13) في مقال له عن عبادة حور «إدفو» وما كتبه «فرمان» (14) في مقالٍ له عن هذا المعبد، والمؤلف الضخم الذي خلَّفه لنا الأستاذ «شسيناه» عن معبد إدفو.

...................................................

1- Das bilingue Dekret von Canopus, Berlin, 1866.

2- Die Zweisprache Inschrift von Tanis; Wien. 1867.

3- Brugsch, Thesaurus, VI. P. 1554 ff.

4- Pierret, Deeret de Canope.

5- Journal des Savants. 1883. P. 214–229.

6- Mahaffy, The Empire of the Ptolemies. P. 229 ff

7- A. S., Tom. XLVI, (1947). P. 373–378 avec une planche.

8- Sethe. Urk II. P. 125.

9- Spiegelberk. Die Demotischen und Hierlyphische. Text der Dekret–von kanopus 239/8. v. Chr Und Memphis (Rosettana) 197/6 v. Chr.

10- Bouché Leclercq, Histoire des Lagides, I.P. 268 and 273

11- 1. 32–37 of the Greek text and 1. 19–23 of the hieroglyphic Text

12- 1. 36-7 of the Greek Text of the decree of Canopus, trnsIation of Muller

13- M. Alliot, Le Cuite d, Horus à Edfou au temps des Ptolémés, Revue de I,Histoire des Religions, 137. P. 59–104

14- Fairman: Worship and Festivals in an Egyptian Temple

الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر

الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر

اخر الاخبار

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة

"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)

(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)